ポスターをダウンロード

【概要】

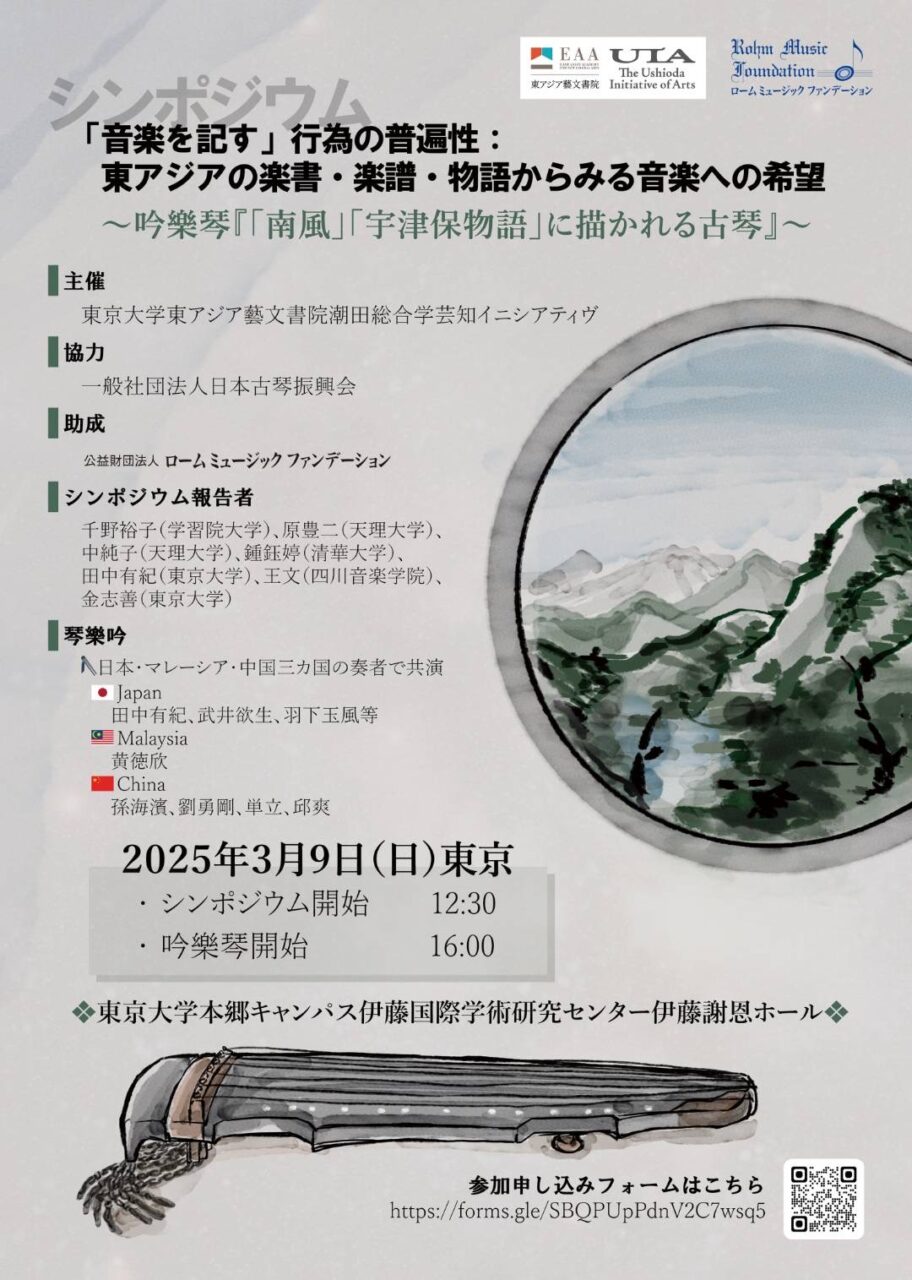

聴覚藝術である音楽を「書き記す」事には常に矛盾がつきまとう。それでも私達はなぜ「音楽を記したい」という欲望を持つのか。「音楽を記す」目的は、その音楽を後世へ伝えるためだけではなく、好ましい音律、演奏の背景にある精神性、人々と音楽の理想的な関わりなど様々な「希望」を表現する事でもある。さらにその記述を受容した人々の間で「書き記した」本人には予想もできない展開をする場合もある。本シンポジウムでは、「音楽を記す」人・受容する人双方に目をむけ、そこから「音楽とは何か」という普遍的な問いへと繋げたい。

東アジアの伝統楽譜、例えば工尺譜や律呂譜は、西洋の五線譜と比べ音価や拍子など様々な要素が欠落する。ただし、東アジアの音楽は舞を伴うものも多く、振付や足の位置を記した舞譜をみれば、ある程度拍子を読み取れる。また中国や日本、韓国の音楽理論が書かれた楽書では、儒教における音楽理論のほか、基準音や音階計算に紙幅を割く。さらに豊かな音楽描写を有する物語が数多く執筆され、人々に読み継がれてきた。本シンポジウムは、音の残らない前近代も含め東アジア音楽を考える際、楽書・楽譜・物語など「書き記された」音楽全体をみることで、人々が音楽にどう向き合ってきたかを分析し、普遍的問いとして「人々が音楽に何を望むのか」を考察する。

また、現代の私達自身が「書き記された」音楽に向き合い、新しい音楽を「書き記す」ことで、どのような思想的営為が生まれるかをも視野に入れたい。そのため中国の伝統楽器である古琴をテーマにした音楽劇「吟樂琴「南風」―「宇津保物語に描かれる古琴」」を同時上演する。

【日時】3月9日(日)12:30~ シンポジウム 16:00~ 吟楽琴

【場所】東京大学伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホール

事前登録はこちらから

https://forms.gle/qLTfZByvF1ViQtXKA

【スケジュール・発表題目(仮)】

12:30 シンポジウム開始

開会挨拶、趣旨説明:田中有紀(東京大学)

12:40-12:55 千野裕子(学習院大学)「平安朝物語文学に描かれる音楽―『うつほ物語』から平安後期物語へ―」

12:55-13:10 原豊二(天理大学)「遣唐楽人の史実と虚構」

13:10-13:25 中純子(天理大学)「宋代類書による唐代音楽像形成」

13:25-13:35 休憩

13:35-13:50 田中有紀(東京大学)「『楽書要録』が記す音律の世界」

13:50-14:05 鍾鈺婷(清華大学、東京大学東洋文化研究所訪問研究員)「南宋時代の詞楽:張炎『詞源』の版本に関する考証を中心に」

14:05-14:20 金志善(東京大学)「植民地期朝鮮における教育書やメディアなどで描かれる音楽」

14:20-14:35 王文(四川音楽学院、東京大学東洋文化研究所訪問研究員)「五線譜における中国音楽の韵律」

14:35-14:45 休憩

14:45-15:30 総合討論

16:00-17:00 吟樂琴「南風」―「宇津保物語に描かれる古琴」