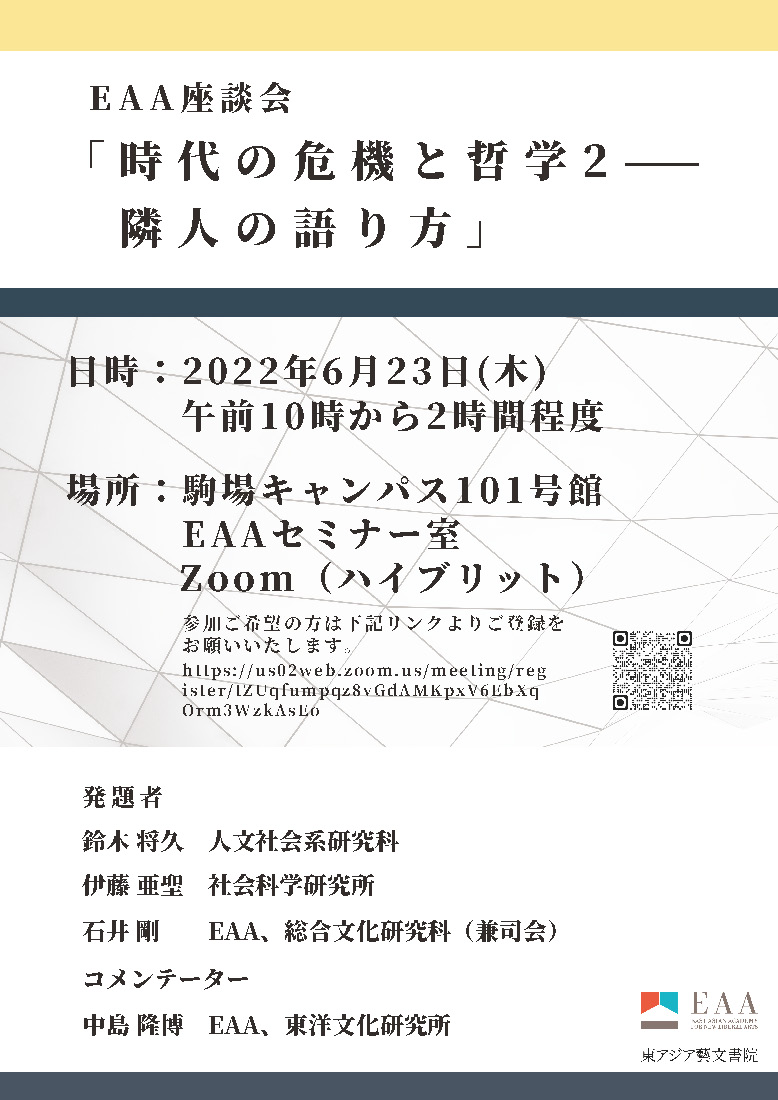

【日時】2022年6月23日(木)10:00から2時間程度

【場所】駒場キャンパス1 0 1号館E A Aセミナー室

Z o om(ハイブリット)

参加ご希望の方は、こちらのリンクよりご登録をお願いいたします。

【発題者】

鈴木 将久 人文社会系研究科

伊藤 亜聖 社会科学研究所

石井 剛 EAA、総合文化研究科(兼司会)

【コメンテーター】

中島 隆博 EAA、東洋文化研究所

SARSによく似た肺炎症状を起こす新型コロナウイルスが湖北省武漢市で深刻なパンデミックを引き起こし、人口一千万の大都市を封鎖してから2年が経った。この感染症は武漢での爆発的流行からほどなくしてCOVID-19と名づけられたが、武漢では、この疫病がもたらす病状の深刻さもさることながら、ロックダウンという行動制限の手法や、中国の広範囲で見られた住民による自衛策も含む厳しい防疫対策が却って人々の生活と生命を脅かすという現象も見られた。その後、武漢の封鎖は2ヶ月半ほどで終了したが、それと入れ替わるようにCOVID-19は世界に拡散し、日本でも東京などで緊急事態宣言が敷かれる。日本政府の対応は広く世論の支持を集めることはなく、衛生上の安全を取るか経済活動を取るかという二極の座標軸のあいだであいまいに揺れ動きながら今日に至っている。一方、2020年の世界を見わたしてみると、アメリカで世界最多死者数を記録するなど、西側各国が感染封じ込めに有効な手立てを講じることができないようすが顕わになっていたのに対し、武漢の危機を克服した中国では、急速に経済活動が恢復し、市民生活も落ち着きを取りもどしていった。こうしたなかで、日本の論壇では、中国の防疫政策には明らかな問題もふくまれていたが、大づかみに見れば短期間、かつ局地的に感染を抑え込んだという点では成功と言えるのではないかという意見も現れた(例えば、中国社会文化学会が主催し、EAAが共催した座談会「中国の近代と疫病——個人・国家・社会」、『中国——社会と文化』第36号、2021年)。しかし、2022年に入り様相は一変している。感染性が強い一方で、症状の激しさという点では武漢で流行したウイルスに比べてはるかに劣ると目される変異株による流行が拡散し、2600万人の人口を擁する世界的経済都市上海がロックダウンに追い込まれるなど、状況の深刻さは2年前をはるかに上回っている。

この2年間をこうして振り返ってみたときに考えなければならないのは、中国についてどのように語ることができるのかという問題である。しかしそれは、中国の政治経済社会に対する情勢分析の手法や現状に対する評価を意味するものではない。なぜなら、中国はそうした情勢分析の対象であるだけでなく、それ以上に、わたしたちが世界を想像するための言語にとってのチャレンジであるからだ。思えば、20世紀の前半において、中国を語る言語が世界に対する想像力を組み替えた例として、例えばパール・バックの『大地』や、エドガー・スノーの『中国の紅い星』などがすぐさま挙げられるだろう。これらの作品は日本でも多くの読者を獲得した。一方で、中国近代史のあらゆる側面に深く関与していたはずの日本から発せられた言語はどうだっただろうか。竹内好が「方法としてのアジア」と称したことが象徴的に示すように、中国、そしてアジアは、西からやってきた近代に対するある種の対抗言説にはなりえたが、その先に、わたしたちの世界に対する想像力を組み替え、わたしたちの政治社会を変容させていく言説にまで成長しなかったのではないだろうか。少なくとも、そのような疑問と自省が第二次世界大戦後のある時期までは存続していたはずだし、今日においてもそれが完全に払拭されたとは言えないだろう。ヨーロッパを語るのとは異なるあり方がわたしたちの言語を制約しているとすれば、それは「内なる中国」との距離感の困難であるのかもしれない。

中国という隣人は既存の言語による分析対象としてわたしたちの前に現れながら、同時に既存の言語を拒絶し、新たな言語を待ち続ける。言い換えれば、中国に向き合うとは、わたしたち自身を構成している言語の変容なくして不可能なプロジェクトである。そして、このプロジェクトは、自己の変容を通じた世界の変容に資するという点において、希望のプロジェクトであると言わなければならない。隣人を語ることが希望の発見であることは、常に世界にとっての希望である。そのための智慧をわたしたちは見出したいと願いながら、もう一度、「中国」の語り方を問い直したいと思う。

「書院とまちづくり」