2020年8月3日(月)15時より、Zoom上で、第4回石牟礼道子を読む会が開催された。発表担当者は髙山花子氏(東京大学EAA特任研究員)で、石井剛氏(東京大学)、鈴木将久氏(東京大学)、前島志保氏(東京大学)、張政遠氏(東京大学)、山田悠介氏(大東文化大学)、宮田晃碩氏(東京大学大学院博士課程)、田中雄大氏(東京大学大学院博士課程)、建部良平氏(東京大学大学院博士課程)、報告者(宇野瑞木、EAA特任研究員)の計10名が参加した。

第4回を迎え、これまで3回に亘り読んできた『苦海浄土』第一部に続いて、第二部「神々の村」の読解に入った。髙山氏は、本読書会で「聞き書き」の文体を中心に、近代的主体とは異なる「私」の在り方や主体の複数性の問題が繰り返し議論されてきたことを踏まえ、特に主体の集団性という観点から石牟礼の執筆活動の基盤となった共同体の問題を取り上げた。参考テクストとなったのは、以下の2本の論考である。

・竹沢尚一郎「人類学を開く――『文化を書く』から「サークル村」へ」(『文化人類学』第83巻第2号、2018年9月)

・金井景子「「償い」を問う――「水俣病」と石牟礼道子『苦海浄土』の半世紀」(『早稲田大学教育学部学術研究(国語・国文学編)』第58号、2010年2月)

まず髙山氏は、人類学におけるエスノグラフィーへの関心から「サークル村」における集団創作の実践を論じた竹沢論文に基づき、1958年に筑豊で谷川雁などが創刊した『サークル村』の活動において、社会の底辺の人びとの肉声を「翻訳=簒奪」を経ずに書き記し、語り手/書き手が互いに変容しながら集団で創造するという「聞き書き」の手法が生み出されたこと、その中に人びとを抑圧する社会構造をも総体として書き込む態度が見られたこと、そうした土壌を経て『苦海浄土』が誕生し得たことが確認された。質疑では、石牟礼自身が筑豊の「聞き書き」からの影響を認めつつも、「フィクションとしての聞き書き」という手法を用いたと発言したことについて議論が集中した。すなわち石牟礼のいう「フィクション」を一般化して問うべきではなく、問われるべきは、サークル村における「聞き書き」の手法に石牟礼にとっての「フィクション」を繋げた意図であり、書き得ぬ出来事を「書く」ことにどう向きあおうとしたかということである。また『サークル村』(1960年1月)に初めて「聞き書き」の方法論を採り入れて水俣病について書かれた「ルポルタージュ」と冠された「奇病」と『苦海浄土』の「ゆき女きき書」との間に見られる文体等の変化の問題、患者について実名が使われていることの意味についても併せて議論が交わされた。さらに梁鴻の『中国はここにある――貧しき人々のむれ』(鈴木将久等訳、みすず書房、2018年)における中国の農村についてのルポルタージュと文学の狭間にあるような文学テクストとの共通性も指摘され、石牟礼テクストを東アジア、あるいは世界に開いて読解し得る重要な視点も示された。

次に参照された金井論文は、2004年に第二部の終章が書き下ろされて三部作が完成した事情もあり、従来、第一部の「聞き書き」部分に研究が集中してきた点を踏まえ、石牟礼を思わせる語り手(「私」「わたし」「わたくし」)、そして患者及びその家族としての位置関係が三部を通じてどのように変容していくかを「償い」をキーコンセプトに跡付けたものであった。質疑では、「私」「わたし」「わたくし」などの様々な表記とその書き分けについて議論がなされたが、この一人称の問題は後にも詳しく取り上げられるように、第二部に至ってさらに複雑化・重層化を見せており、それが石牟礼の「書く」行為とも直接つながっている重要な問題であることが確認されることとなった。

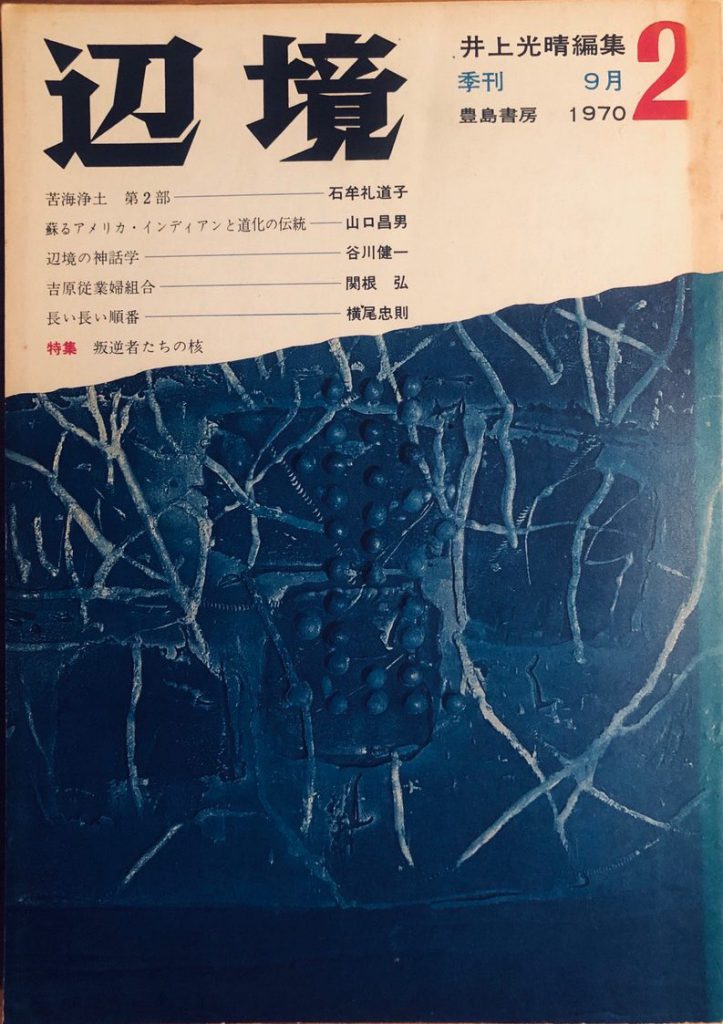

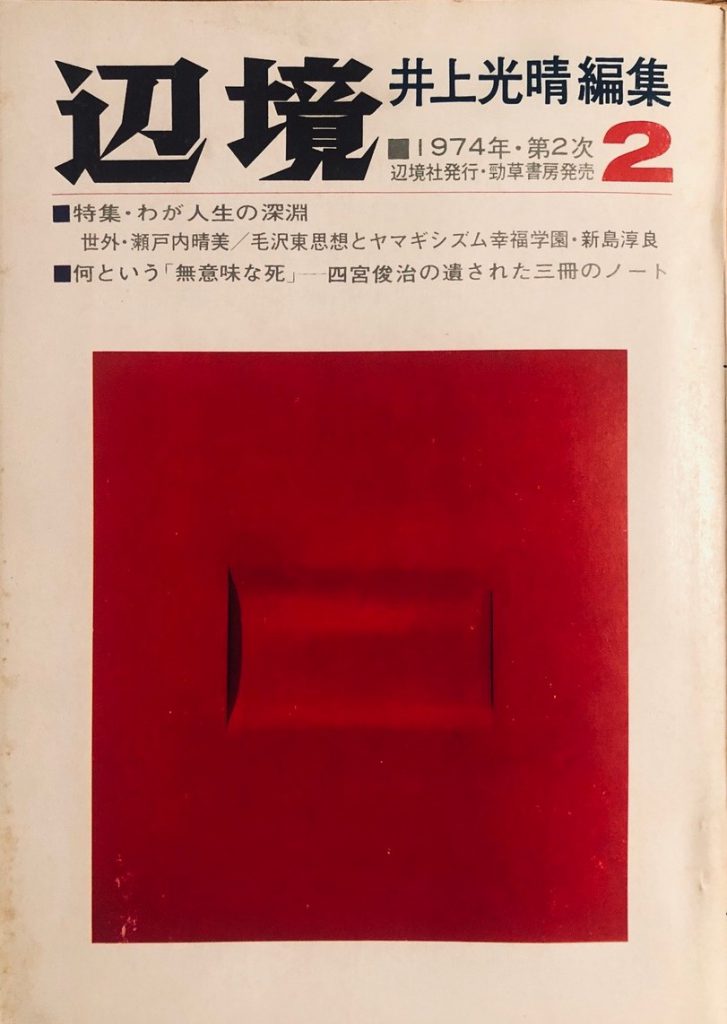

以上を踏まえて、髙山氏は、第二部の連載された雑誌『辺境』への掲載状況を時系列にそって丁寧に整理し、当時石牟礼の創作を取り巻いていた環境を編纂意図や編集後記から明らかにした。特に、第二部の執筆開始から終了するまで実に20年近くもの開きがある点が確認され、石牟礼個人の体調等の問題とともに、『辺境』自体が第1次(1970年6月~1973年3月)、第2次(1973年10月~1976年5月)、第3次(1986年10月~1989年7月)と断続的な刊行であった状況も考慮すべきであると判明した。

井上光晴編集『辺境』第1次(1970年9月号)の表紙(個人蔵)

井上光晴編集『辺境』第2次(1974年)の表紙(個人蔵)

井上光晴編集『辺境』第3次(1986年10月号)の表紙(個人蔵)

さらに『辺境』の編者・井上光晴は当時『苦海浄土』を「小説」として認識していなかった事実も明らかとなり、この点をめぐって、質疑では70年代のルポルタージュ全盛期における石牟礼テクストの受容の状況について議論がなされた。また、石牟礼文学の記録―小説にまたがるような在り方自体が、従来の小説の定義を問い直すものであるという見方も示された。

最後に、髙山氏は第二部における「私」の用例を抽出し分析を行った。第二部では、第一部では見られなかったような「〈わたくしごと〉にすぎない」、「わたし一人ならぬ〈私〉」といった複雑な「私」をめぐる表現が多出する。髙山氏は、いわゆる「確約書」をめぐって一任派と訴訟派が分裂していく複雑な状況下で葛藤する中で生まれた特殊な用例でもあり、それでもなお理想の(エゴイズムのないという意味での)絶対無私の「共同体」をめざす石牟礼による通常の「わたし/私」への抗いを示していると読み解いた。質疑では、石牟礼にとって、運動の力学に巻き込まれてすり減っていく中にあって、「書く」ことは私の世界を守るための砦であったであろうこと、しかし同時に「書く」ことは社会性を帯び、制約・責任が伴う状況を生み出すという矛盾が、第二部の創作段階では第一部に増して生じていたことが指摘された。さらに絶対無私の集団といった際に、このような考え方が全体主義的な動きにたびたび利用されてきた歴史を石牟礼自身がどの程度意識し言語化していたか、という質問と共に、石牟礼の天皇制への態度についても議論された。

以上のように、今回は、集団での活動に実際に参画していく時期をあつかった第二部の読解へと入ったこともあり、共同体の中の石牟礼をどうとらえるか、また共同体を石牟礼がどう考えようとし描こうとしたのか、という問題が読み解きの鍵となった。また第二部の創作状況が整理されたことで、断続的かつ長期的な執筆状況ともに揺らぎを孕んだテクストとなっていることも確認された。第一部から既に見られた「私」の特殊な位置づけについても、第二部ではさらに私と集団、現代と過去・歴史が交錯して現れる場となっていることが明らかとなり、第一部での議論のさらなる深まりや多角的な視点が生まれた意義深い会であった。

報告者:宇野瑞木(EAA特任研究員)