6月8日(火)12時半より、駒場博物館セミナールームにて、「藤木文書アーカイヴ」キックオフミーティングが開催された。参加者は、本ブログ報告者(宇野)、そして宇野と共に2019年春から「藤木文書」の整理に携わり、現在101号館の歴史を映像作品に表現する「映像制作ワークショップ」でも活躍する高原智史氏(EAA・リサーチアシスタント)、同じく「映像制作ワークショップ」メンバーで寮日誌等にも関心を寄せる日隈脩一郎氏(EAA・リサーチアシスタント)、ニューフェイスとして戦後の日中関係史を専門とする横山雄大氏(EAA・リサーチアシスタント)、さらにこれまで展示パンフレットの執筆・翻訳などで尽力してきてくれた宋舒揚氏(総合文化研究科博士課程)の5名である。さらに顧問役として、石井剛氏(EAA副院長)、田村隆氏(総合文化研究科)、折茂克哉氏(駒場博物館)の3名が参加した。

この6月より本格始動した「藤木文書アーカイヴ」は、駒場博物館蔵の一高時代の中国人留学生に関する未整理資料「藤木文書」の目録作成、調査展示、そしてアーカイヴ化を行うことを目的とした活動である。その名称は、1943年から45年頃に一高の留学生課長であった藤木邦彦氏が所持していたと思われる資料群であることから名づけられた。縁あって、2019年春にEAAにてこの資料群の整理を請け負うこととなり、同年暮れには藤木邦彦氏のご子息・成彦氏のご厚意により駒場博物館への一括寄贈が叶った(このあたりの経緯については成彦氏インタビューのブログ記事を参照されたい)。しかし翌年初めから新型コロナウィルスの感染拡大という予期せぬ事態に見舞われ、その整理・調査活動は一年ほど休止状態となった。いうなれば、駒場に長い間眠っていた戦時中の留学生資料は、再び眠りの中に戻っていったのである。

それが呼び覚まされることになったのは、逆説的でもあるが、この新型コロナウィルスという事態がもたらした大学や教育現場の意義の問い質しとともに、教師と生徒、生徒同士の関係性が形作る豊かな学びの環境への気づき、建物・キャンパス自体が担ってきたもの、それ自体が物語る歴史の価値の見直しというものであったように思われる。「藤木文書」はまさに戦局極まる時期の一高における留学生受け入れの実態を物語る原資料であり、その中には非常措置として留学生の集団疎開を行うなど、今の大学に学生がいられなくなる状況がオーバーラップするような経験を、より際立った形で示してくれてもいる。

こうした情勢の中で、この6月から新体制を整えて始まった本プロジェクトのキックオフミーティングは、メンバー同士が初顔合わせをし、目的や意義、具体的な年間活動計画を話し合う場となった。また顧問の先生方からそれぞれに貴重な助言を頂くことができた。

最初に石井氏は、一高プロジェクトの始まった経緯から本プロジェクトのEAAや駒場キャンパスにおける位置づけと意義について述べ、私たちの活動を力づけてくださった。特に印象的であったのは、アーカイヴという言葉やその方法についてより哲学的に探究していくこともできるのではないか、とおっしゃったことである。これから歴史に関与していこうとするわたしたちの態度そのものを問うような大事な言葉の贈り物とともに門出を言祝いでいただいた思いである。

続いて、狩野亨吉一高校長の文書類のデジタルアーカイヴ化を進める科研を主催され、これまでもEAAの一高プロジェクトにおいて大いに力添えいただいている田村氏は、この「藤木文書」が駒場で代々保管されてきた経緯に触れ、ある意図をもって引き継がれてきた資料であった可能性を示唆された。特に、一高における公文書管理の状況を鑑みるに、公式に記録・保管するというあり方自体が当時はなかったのではないか、と述べられた点は重要であろう。藤木邦彦は一高の正史にあたる『第一高等学校六十年史』(1939年)の編纂者であり、その中で留学生専用の課程「特設予科」「特設高等科」にかなりの頁を割いていた。一高の公的歴史を残す意志があったとすれば、この一群の資料は一高のその後の歴史を構成する大事な一角を占めるものとして敢えて大学に残された可能性がある(これは父・邦彦の退職後に荷物を引き取る作業を手伝ったという成彦氏も示唆されていたことであった)。狩野文書にしろ、藤木文書にしろ、学校の公的書類が個人の保管物から発見されていることと一高の公文書管理の在り方との関係について、今後も狩野文書の科研プロジェクトと連動させながら考えていきたい。またデジタル公開の具体的方法や注意点についても助言頂いた。

さらに折茂氏からは、「資料」というものはそのままでは使うことができず、それを誰もが使える状態に整えて初めて使える「資料」になるということ、そうした「基本資料」を作ることの心得と意義を伝授していただいた。さらに、折茂氏の専門である考古学の発掘資料の保管の方法を例に、資料は出てきた状態をできるだけ尊重して保管することが大事で、その時のグループ分けの在り方を崩さずにモノとして保管し、データ上では、現在の使う人に有益な形で分類したり、備考欄で関連資料を辿れるようにしたりしておくという方法を教えていただき、目から鱗であった。

その上で、本活動の具体的な内容として、下記の4点を共有した。

1,「藤木文書」を使える状態に整えるため、再整理し、新規リストを作成する。同時に、本資料の性質にふさわしいアーカイヴ化の方法も検討する

2,一高生(できれば特設高等科生も)や当時のことを知る方々へのインタビューを行う

3,研究発表を行うなどして資料の活用法を具体的に示す

4,2022年3月に展示を行う

これらの作業を通じて、本プロジェクトでは、清末から始まった一高における留学生受け入れの50年程の歴史の空白期間(戦時中)を補完し、一高から教養学部に至る歴史の多角的(多声的)把握を目指したい。また、藤木邦彦の留学生課長としての役割、留学生の内訳・関係性等の解明を軸として、敗戦に至るまでの一高の留学生受け入れの実態を明らかにし、戦時下の一高における教養主義の意義とその限界についても見極めたい。さらに資料公開・展示の方法およびアーカイヴ化の方針を決め、より広い資料活用の可能性へと開くことを目指したい。以上のことを確認してミーティングを終えた。

この後、わたしたちは、早速に専用の撮影器具を使って資料を撮影していく作業に取り掛かった。その日はじめて中性紙の封筒から当時の写真をとり出したメンバーから、静かな興奮が伝わってくる。思わず「藤木文書」に初めて出会った時の興奮を思い出した。撮影しながら、各自が気づいたことをつぶやくと、それに誰かが応答し、時々資料を読み込みながら新たなテーマを思いついたりする。それぞれが持っているスキルや知識を共有しあいながら、資料を中心に形作られていく空間、静かな活気に満たされたそうした空気感を久しぶりに取り戻した感覚があった。

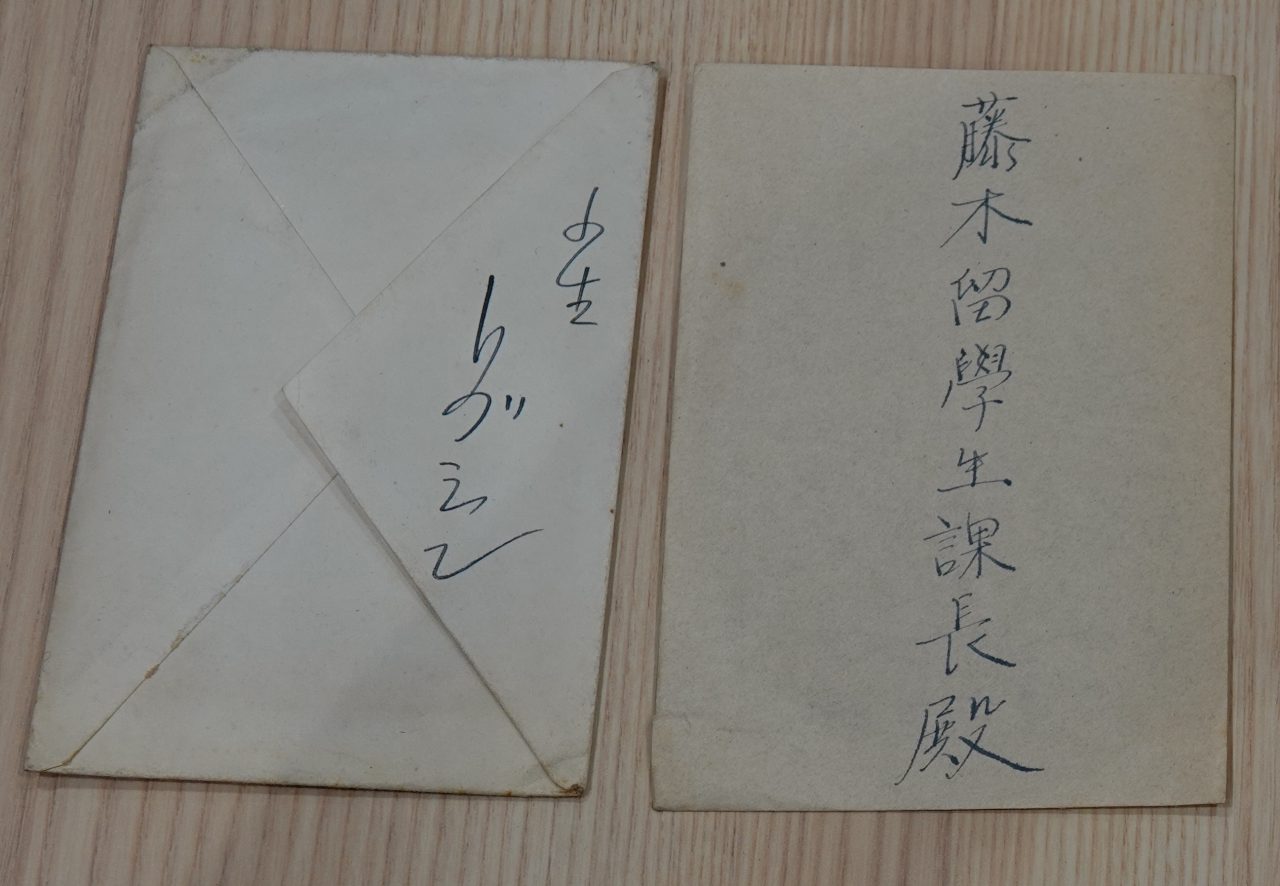

戦争の激化した厳しい時代の資料である。しかし、だからこそかもしれないが、そこには確かに生きていた人たちの息遣いが感じられる。特に書簡類はその背景にあった人々の思いの遣り取りを立体的に伝えてくれるような気がする。無論、一人一人の留学生に関して、詳細な通信元リストが残されていることが物語っているように、書簡には検閲のあった時代である。そこで、書かれた内容を額面通りに受け取ってはいけないが、手紙がもつメッセージは、文面のみではなくモノとしても伝わるものがある。留学生がつづった文面の裏側の声に耳を澄ませることが大事であろう。

- 特設高等科生から藤木邦彦留学生課長への手紙

教育現場を回していくこと自体が大変な時代に、留学生たちの受け入れはより難しい局面を迎えていたであろう。そこには、いかなる制度があったのか、留学生内部での待遇の違いや制度的な違いはどのようなものであったのか、その制度の例外や変更、さらにそれを潜り抜ける人と人との遣り取りが透かし見えてくるような気がする。

資料を残した人の思い。それを託された人の思い。それを今わたしたちが引き継ぐということの意味とはなんだろうか。

歴史に直に触れること――そこから始めることの意義は、いま私たちがそこからいかなる歴史を汲み取り、複数の声を聞き取り、それらをもって未来をいかに望んでいくかにかかっている。

- 101号館のEAAオフィスに戻り、写真データの保存作業中のメンバー(右から高原智史氏、宋舒揚氏、横山雄大氏、宇野瑞木)

報告者・撮影:宇野瑞木(EAA特任助教)