2025年2月16日(日)20:00より、マレーシア・クアラルンプールのDamansara performing Arts Centre(DPAC)にて、Legend of Legacy Nanfu by utsubomonokatari(吟楽琴「南風」―「宇津保物語に描かれる古琴」)が行われた。東アジア藝文書院潮田総合学芸知イニシアティヴのほか、一般社団法人日本古琴振興会、マレーシア不動学堂による共催である。また、公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーションより助成を受け(助成課題:「音楽を記す」行為の普遍性:東アジアの楽書・楽譜・物語からみる音楽への希望)、国際交流基金クアラルンプール日本文化センターに後援をいただいた。

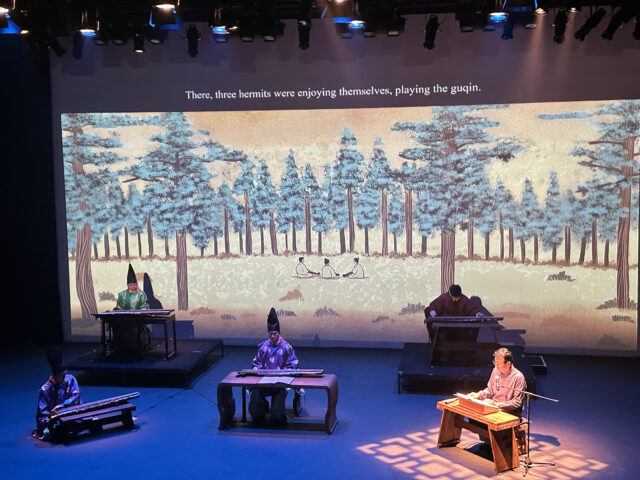

一年以上の準備期間を経て、日本最古の長編物語といわれる「宇津保物語」の世界を、語りと古琴演奏によって舞台化した。脚本は武井欲生(日本古琴振興会)、田中有紀(東京大学東洋文化研究所)が担当し、中古文学の専門家であり舞台経験も豊富な千野裕子(学習院大学)が監修を担当した。クアラルンプール公演は、王子江が中国語の語り(翻訳:朱夢函)を担当し、琴の演奏は武井欲生、黄徳欣(マレーシア不動学堂)、孙海滨(中国呉派古琴藝術館)のほか、梁浩彦(マレーシア不動学堂)、王励、章寧(日本古琴振興会)が行い、陳芙格玥は美しい琴歌も披露した。日本、マレーシア、そして中国の琴人たちの共演である。また、衣装の考証は佐野みどり(学習院大学)が行い、着付けは大隈雅子、大田切貴子が担当し、平安時代の華やかな雰囲気を再現した。

主人公である清原俊蔭は遣唐使として、唐に向かう途中、海難に巻き込まれ、波斯国に流されてしまう。そこで琴と出会い、天地を動かすような演奏の技術を身につけ、日本に戻る。その技術は娘、そして孫の仲忠に引き継がれ、時には彼らを苦難から救い、どんどん磨かれてゆくというストーリーである。

「うつほ物語」には琴の演奏場面はたくさんあるものの、具体的にどのような曲が演奏されたのかがわからない。そのため、場面や雰囲気にあった曲を選ぶことが非常に重要である。武井欲生、黄徳欣は自身の演奏経験や感覚に基づき、ひとつひとつの曲が持つ背景に気を配りながら、慎重に演奏曲目を選んだ。

事前に日本のメンバーだけで練習を行い、クアラルンプール到着後は、不動学堂にて朝から夜まで練習を行った。音楽と台詞の流れがうまく合うように、出演者同士で意見を交換しながら、曲の長さを変えたり、音量を変化させたりした。また、マレーシアの聴衆の好みもうまく取り入れながら、音響や照明を工夫していった。

本番当日、楽屋入りした後、衣装・メイクを済ませ、リハーサルに入った。会場であるDPACは小劇場であり、専属のスタッフもいるが、琴の音色は非常に繊細であるため、音響の調整は難しい。本公演には英語の字幕もつけたが、語りに遅れることなく表示させる練習も行った。マレーシアの聴衆にとって、日本の古典文学はなじみが薄いだろうし、中国語普通語による語りをすべて聴きとれるわけではない。物語の内容をきちんと伝えるためにも言語は重要である。

いよいよ本番が始まった。チケットは完売で、座席後方で字幕の表示を担当していた報告者は、会場に集まった聴衆が大きな期待感をもって開演を待つ雰囲気を直接に感じ取ることができた。客席から聞こえてくる言語から判断するに、必ずしも中華系だけではなく、様々な民族の方が聴きに来られていたようだ。劇が始まると会場は静まり、非常にかすかで静かな音色ながらも、時に情熱的に俊蔭たちの人生を表現した琴の音色に、観客は惹きこまれていった。物語の最後の台詞「三代に渡る琴の話はまだまだ続きますが、本日はここまでと致しましょう」が聴こえた際、会場からは「もっと聴きたい」という声もあがり、舞台は盛況のうちに幕を閉じた。

終演後、ロビーにて簡単な交流会が行われた。演奏や語りを担当した出演者はもちろん、裏方を務めたスタッフにも現地の方々は興味を持って下さり、言語の壁を超えて、友好的な楽しい時間を過ごすことができた。

本公演は3月9日(日)に東京大学伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホールでも開催する予定である。

報告:田中有紀(東洋文化研究所)