2022年1月29日(土)日本時間14時より、第7回東アジア仏典講読会を開催した。この読書会は、禅を中心に仏教の研究を行っている日本・中国・韓国・フランスなど各国の研究者が集い、文献の会読や研究発表・討論を行うものである。今回は柳幹康(東洋文化研究所)より白隠の実践体系について報告がなされた。

白隠は日本臨済禅中興の祖と尊称される江戸期の禅僧であり、今日の臨済宗・黄檗宗で行なわれている実践体系の祖型を確立した人物である。その体系とは「法身・機関・言詮・難透・向上」の五層を基本とするもので、この各層に配される無数の公案(禅の課題)を解いていくことで、悟りの完成にいたるものと一般に認識されている。

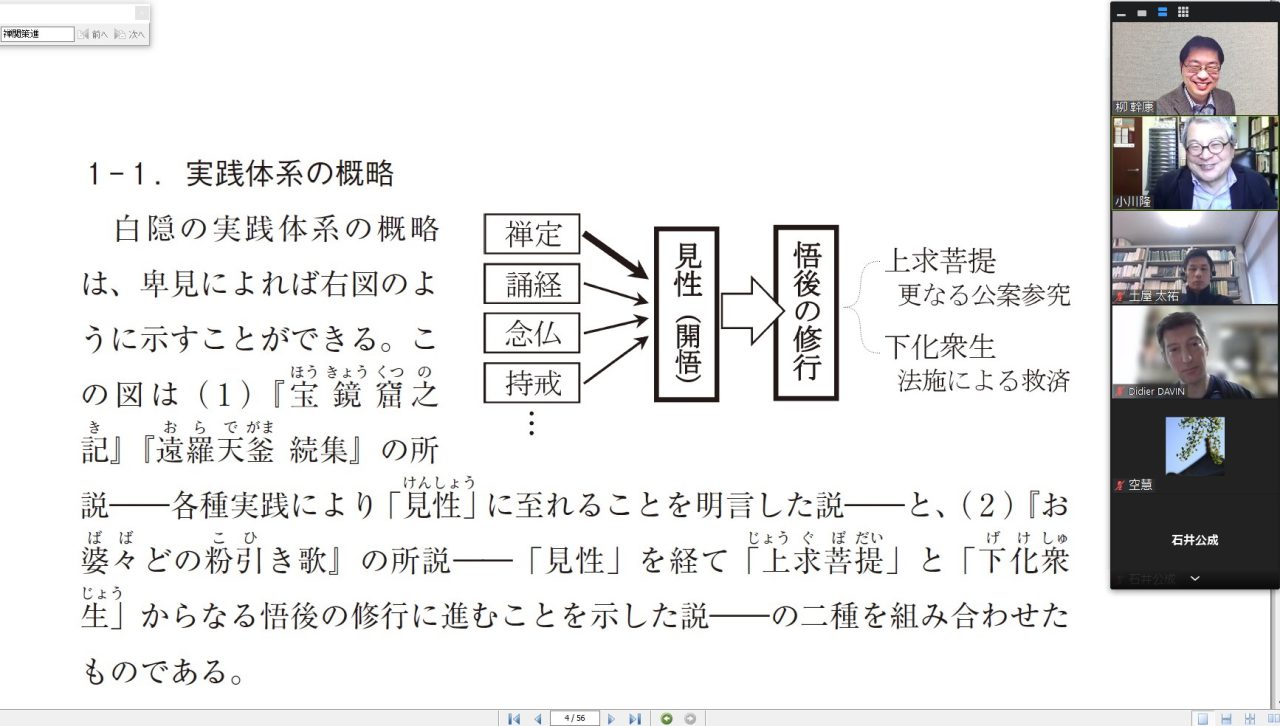

それに対し柳は先行研究を踏まえつつ、白隠の著作を読み解くことで主に以下の4点を指摘した。(1)公案の細かな階層化や範疇の名称は白隠の著作には見えず、精緻な体系を樹立しようという意欲も白隠には認めがたいため、今日言われるような公案体系は恐らく、白隠の後にその門流で整理された可能性が高い。(2)複数の公案を解くことは白隠の実践体系の一部にすぎない。白隠が構築した実践体系は、三つの要素――見性(最初の悟り)、上求菩提(公案参究による悟境の練り上げ)、下化衆生(法施による他者の救済)――から成っており、うち白隠が最も重視するのは最後の下化衆生である。(3)白隠が下化衆生を最重要視する理由は、他者の救済を実践しない限り、迷いの根源である我執を断つことができず、それゆえ自己の救済もあり得ないと考えていたことによる。(4)白隠の世界観の根幹となっているのが輪廻説であり、それが白隠の実践観に独自の緊張感をもたらした。それは、他者の救済を怠るのであれば、それは我執が残っている証拠であり、その時点ですでに悪い生まれへ転落するプロセスに入ってしまっているという考え方によるものである。

これに対し参加者より様々な質問がなされ、活発な意見交換が行なわれた。提起された質問は主に以下の7つである。(1)白隠が見性(最初の悟り)の重要性を強調するのは何故か。(2)見性に到る道として白隠が現実的に認めていたのは、公案(禅の課題)の参究のみに限定されるのか。(3)白隠は公案を坐禅のなかで行なうべきものと考えていたのか、それとも坐禅以外の時も参究すべきと考えていたのか。(4)白隠にとって理想的な坐禅とはいかなるものであったのか。(5)当時の日本・中国の仏教について白隠はどのように理解していたのか。(6)白隠の世界観の前提となっている輪廻について、白隠がそれをリアリティをもって受けとったのは何故か。(7)白隠の禅がその後の日本臨済禅を席巻した理由、その教団がもっていた生命力の源泉とは何であったのか。

以上の質問に対し柳により、白隠の著作中に見える発言や墨跡・禅画などを踏まえつつ、一定の回答が為された。ごく簡単にまとめると以下の通りである。(1)白隠が見性を強調するのは、それが一連の実践を起動するうえで不可欠な要素であり、それがなければいかなる救済もあり得ないと考えているからであろう。(2)公案参究以外の実践(念仏や持戒など)でも見性に到れると述べる一方で、現実的には公案参究こそが最も見性しやすい理想的な実践と見ていた。(3)まずは坐禅するなかで公案に参究し、その集中状態を坐禅以外のあらゆる時に押し広げていくのが正しい実践のあり方と考えていたことが白隠の著作から読み取れる。(4)いかなる雑念も交えず常に公案に参究する極度の集中状態こそが、初心の修行者にとって理想的な状態であり、それにより見性が得られるとしている。(5)一連の理想的な実践(見性から上求菩提・下化衆生に到る流れ)は釈尊以来の正しい実践であるが、それが中国・日本のいずれにおいても廃れてしまっていたので、それを自分が復興したと理解していた。ただしそのような実践は実際のところ、白隠がインド・中国・日本の各種文献を読みつつ、自身の修行体験を踏まえて新たに構築したものであった。(6)白隠がリアリティをもって輪廻説を受け止めたのは、地獄の話を聞き恐怖した幼児期の体験に始まり、その後も輪廻を前提として様々な事象を理解し、そのリアリティが耐えず刷新されたものと思われる。(7)自身が受け止めた世界観のもと自身が正しいと信じた道を真摯に実践したことによる求心力に加え、見性した者にそれを証明する竜杖払子図を発行したことにより新たな共同体を生み出したことなども、その禅が広まった理由であろう。

上述7点以外にも様々な観点から意見が提示され、大いに議論が盛り上がったことで、事前に準備していた資料の全てを読み切ることができなかった。そのため残りの分は、次回に持ち越されることとなった。予定通り進行しなかったのは主催者でもある柳の不手際であり反省するところであるが、当初予期していなかった活発な議論により新たな気づきを得られたことは、研究会の醍醐味だと言えるだろう。

報告者:柳幹康(東洋文化研究所)