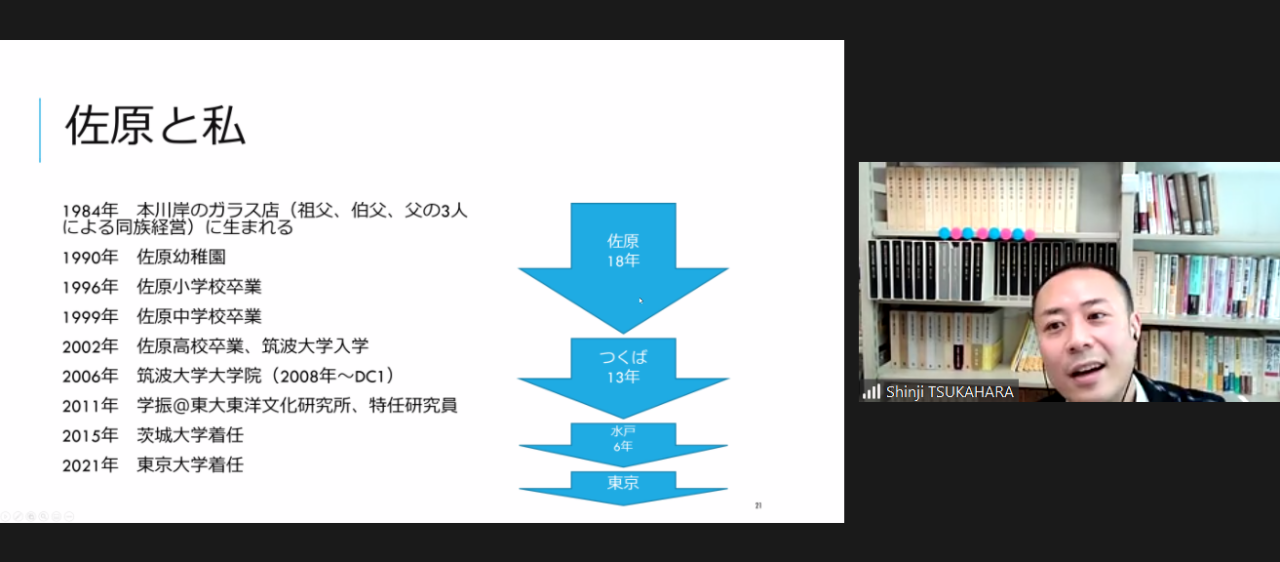

2022年1月14日、第3回EAA「民俗学×哲学」研究会がオンライン上で開催された。今回は昨年10月に本学に着任された塚原伸治氏(東京大学)をゲストスピーカーにお迎えし、「郷土の研究者はいつまで同郷人でいることができるか?―アカデミック民俗学者にとっての地元について―」と題して報告を行っていただいた。本研究会の第1回は山泰幸氏(関西学院大学)による、研究者と地域の広義の協働をめぐる問題についての報告であった。今回の塚原氏の報告では、山氏の報告と通じるテーマについて「地元出身の知識人」としての立場からアプローチしていただいた。塚原氏は千葉県の佐原(さわら、現・香取市)ご出身の研究者として、佐原および福岡県柳川・滋賀県近江八幡にて商家の「老舗」をめぐる民俗学研究に取り組んでこられた。下総の在郷町として発展してきた佐原では、山車を用いた大規模な祭礼(佐原の大祭り)が毎年開かれている。大祭りの運営のため、佐原の各区域には「町内」とそれに附属する年齢別組織が存在してきた。佐原育ちの出身者にとって祭りはライフイベントと密接に関わっており、地元進学し地元就職してこの祭りに長くかかわり続ける。

巨大なキーパーソン・柳田國男のもとに立ち上がった(日本)民俗学は、1つには旅人の学=外部者の学として、もう1つには同郷人の学=自己研究の学として長らく展開してきた。一方、戦後日本において、そうした旅人の学・同郷人の学が、徐々に大学において学ばれる学問となっていったことも別個の事実としてあった。現在、大学・大学院において学問として民俗学を学び、プロの研究者となるルートは民俗学者の主要なキャリアパスの1つである。ところが大学・大学院を経てプロ研究者となることは、ローカルな社会にあって全く普通のライフコースではない。このことは、佐原での塚原氏においても同様であった。各「町内」がもつ組織は、大学・大学院を出てプロ研究者になるキャリアを想定していないので、院生やポスドク身分のままでは学校を出て職のあることが前提の年齢別組織の正規メンバーとなることができない。やや強引かもしれないが、ローカルな社会にあって「普通でない」者が、同郷人としての立場から同郷人の学としての民俗学的記述を行うことができるのか、との問いを今回の報告の主題としてまとめることもできよう。

塚原氏自身も話す通り、この問題に明確な答えがあるわけではない。出身者と外部者の「あいだ」にいる者として(両者のいずれか乃至同時に属する者としてではなく)立振る舞うことは、問題に対する有力なオプションの1つである。その上で、まこと僭越ではあるが、非・民俗学者のフィールド研究者としての報告者(前野)の私見を最後に簡単に附記しておきたい。金沢出身とは名ばかりの村方育ちの報告者が、都心に住まうようになって10年余がたつ。長い住まいとはいいながら、率直なところいまだ東京的な文化の型を報告者が身に着けたとは思えずにいる。10年余の暮らしを共にしてなお理解できないのであるから、研究者として訪れる台湾の村方のことは余程理解しがたいものに違いない。ところが奇妙なことに、都会人でないその生い立ちゆえ、報告者はソフィスティケイトされた台北人たち「いけ好かない都会人」を除いた会話のなかに紛れ込むことができる。もちろん同様な行いをいくら繰り返したからといって、報告者が台湾「ネイティブ」の立場を手にする日はやって来ないであろう。話題が「いけ好かない外国人」の話になれば、報告者の持っている特権はたちまち消えてなくなるからだ。だが、ここにはある立場(性)を多次元的にとらえるヒントがあるように思われる。そもそもある人の持つ立場(性)とは拭いがたい性質のものである。けれども、人とはもとより一身に複数の立場を兼ね備える存在ではあるまいか。自らの存在を因数分解しつつ、諸々の他者の持つ因数=立場からの省察を行う、そうした哲学-民俗学的想像力とでも呼ぶべきものに、学問となった、あるいは学問としての民俗学の意義を報告者は見出している。

報告者:前野清太朗(EAA特任助教)