2021年8月14日、数か月ぶりに開催されたジャーナリズム研究会(第六回)は、通例通り東アジア藝文書院の後援のもと、朝日会館子供企画研究会との共催シンポジウム「朝日会館と〈コドモ〉文化(1926-1935)――メディア、家庭、社会教育」として開催された。朝日会館は、大阪の象徴的な中心地・中之島に1926年から1962年まで存在していた総合文化施設である。朝日新聞社会事業団運営のもと、母体の新聞社とは一定の距離を保ちつつ運営されたこの「文化の殿堂」では、戦前から戦後にかけて様々な文化的な活動が行われていた。その様子は、会館から発行されていた雑誌『會舘藝術』解説付き復刻版など、朝日会館・『会館芸術』研究会(主宰・前島志保)における諸研究で少しずつ明らかになってきている。会館は子供向けの活動も積極的に行っていた。朝日会館子供企画研究会は、この子供向けの活動について考察すべく、朝日会館・『会館芸術』研究会から派生する形で、様々な分野の若手・中堅研究者により結成された共同研究会である。

冒頭で、ジャーナリズム研究会の主宰者である前島志保氏から開会の挨拶があり、朝日会館子供企画研究会主宰の山本美紀氏から共同研究会の経緯と本シンポジウムの主旨が説明され、シンポジウムの開幕となった。

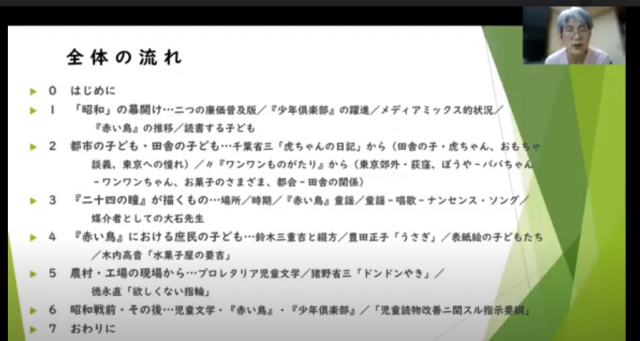

まずは佐藤宗子氏による基調講演が行なわれた。本講演は、昭和初年代の一般的な児童文学、児童文化の視点から行なわれ、「朝日会館と〈コドモ〉文化」をめぐる議論の背景を描き出すものであった。佐藤氏は、昭和初年代における児童文学における芸術的・大衆的叢書類の刊行、児童向け雑誌の好調、メディアの拡大に言及したうえで、実際の児童文学に描かれた子どもの姿へと眼を向けた。そして、具体例として千葉省三の作品を取り上げながら、都市の子どもと田舎の子どもの違いを明らかにし、それらのメディアのターゲット層が主として、都市の子どもたち、中流階級以上の子どもであったことを示した。しかし、それは、時代への目配りや庶民の子どもたちの存在を児童文学が閑却していたことを意味しない。氏は、壺井栄『二十四の瞳』に描き込まれた左派弾圧の時代背景、芸術派雑誌『赤い鳥』の掲載作における庶民の子どもの姿、農村・工場の現場で働くプロレタリアの子どもたちを描いた作品などの分析を通して、児童文学の主流が中流以上の子どもたちにありながらも、そこには庶民の子どもたちへのまなざしも含まれていたことを鮮やかに浮かび上がらせた。最後に、その後の児童文学について触れ、1938年に「児童読物改善ニ関スル指示要綱」が出されたことにより、統制や検閲へと進んでいったことを付言した。

つづいて、前島志保氏より『アサヒカイカン コドモの本』(以下『コドモの本』)に関する報告があった。この報告は、子ども向け企画を担っていたアサヒコドモの会から発行されていた雑誌『コドモの本』の特色を、昭和初期のメディア状況を踏まえながら考察するというものであった。前島氏は、まず大正後期から昭和初期の子供関連メディアの活況を素描した。本、雑誌、レコードのほか、子ども向けの催しも多く開催され、開催地の新聞でも掲載されていたという。このような時代状況のなか、朝日新聞社もまた子供向け企画を展開し、そのなかに「アサヒコドモの会」の活動があり、その機関誌として1931年『コドモの本』が創刊された。『コドモの本』は、「うつくしく おもしろく ためになる」を標榜し、当時の子供向け媒体のあらゆる要素を網羅した雑誌となっていた。そのような多彩な誌面を持った『コドモの本』は、1932年10月以降、関西の会員向けの機関誌から、全国に向けた子供向け雑誌へと姿を変えていくように見える。しかし、1934年12月以降はふたたび関西の会員向けの雑誌へと回帰していくという。前島氏は、その理由を、『コドモの本』があくまでも朝日会館をはじめとする特定の「場」と密接に結びつき、その特定の「場」に集まった会員やアサヒ・コドモ・アテネの講習会参加者との密接な関係性を通じた文化活動の促進を行なうことに力点を置いたためではないかと推察した。また、氏は、『コドモの本』の活動には芸術志向の元社会主義者や女性作家・女性画家なども関わっていたことを指摘し、そのような人々への活躍の場を提供したものであった可能性も示唆した。

次に、髙山花子氏がアサヒコドモの会における児童画教育について報告した。アサヒコドモの会の機関誌から出発した『コドモの本』の自由画選評欄や広告を確認すると、アサヒコドモの会では、児童画教育と呼びうる一連の活動があったことが解る。髙山氏は、同時代に行われていた自由画教育を補助線として、アサヒコドモの会による活動の特徴を炙りだしていった。髙山氏が最初に着目したのは、『コドモの本』誌面上での、小野田伊久馬による略画指導であった。この略画指導において、小野田は写生の重視や遠近法に言及しており、それは自由画教育とは異なった指導法であった。つづいて、氏は同誌面における古屋新の自由画選評に言及した。選評を見ると、自由な発想や独創性に対しての批評というよりは、写生的な部分への批評が中心であることが解る。これもまた、当時『赤い鳥』において山本鼎が担当していた自由画の募集欄とは類似しつつも異なった路線であった。さらに、古屋新が『子供の描く絵の導き方』(1942)において、自由画による個性尊重主義の限界を指摘していることも見逃せないという。最後に、髙山氏はアサヒ・コドモ・アテネにおいて実際どのような「絵を習う会」が行なわれていたかを、『コドモの本』の広告の分析によって明らかにした。氏は、「絵を習う会」が、雑誌誌面と連動し、朝日会館周辺の洋画家の手による専門的な習い事の側面が強い活動であったのではないかと考察し、それは児童への教育に止まらず、関西での高校生やアマチュアに対する絵画教育の一部をなしていたのではないかと結論づけた。

次いで、大森雅子氏が「サウエートの絵本」について報告した。1932年から1935年にかけて、『コドモの本』誌上で40回にもわたりソ連の絵本が紹介されたという。詩人マルシャークと画家レーベジェフによる『アイスクリーム』は、「デブさん」と訳された紳士が屋台のアイスクリームを次々と平らげて、ついには凍り付いてしまうというユーモラスなストーリーである。「デブさん」には成金と道化の二つの要素があるが、「サウエートの絵本」では、成金に対する風刺の要素は欠落し、最後に凍り付く挿絵もカットされているという。『コドモの本』の読者は中産階級の子弟であり、ブルジョワ風刺は採用されなかったのである。編集者の高瀬嘉男は、アナーキズム系のプロレタリア童話運動に参入していたが、1931年にはそこから離れていた。高瀬は、吉原治良や小西謙三を通して知ることとなった1920年代から1930年代のソ連の絵本の中に、それまでのプロレタリア児童文学に代わる、芸術性と社会性を兼ね備えた新しい児童文学の姿を見出していた。高瀬に賛同した能勢寅造が絵本の選定と翻訳に携わり、「サウエートの絵本」のシリーズが成立したのだという。

休憩をはさんで、紙屋牧子氏が報告をした。主題は、『二つの玉』という、懸賞映画小説から成立し、1926年に公開された映画である。1920年代、映画には不良のイメージがあったことが『婦人倶楽部』の記事から示され、子どもも観られる教育映画の必要が感じられていたことが言われた。1924年に全関西映画協会が成立し、同協会は『二つの玉』にも出演することになる水谷八重子をハリウッド視察に派遣するなど重要な役割を担った。また水谷の壮行会として日比谷で開催されたイベントでは映画上映に加え、水谷の日舞が披露された。舞踊と映画という組み合わせは当時、朝日会館でも頻繁に上演・上映された集客力のあるプログラムだった。紙屋氏は、『二つの玉』の原作小説と映画とを比較し、映画化にあたって原作の「怪奇的」雰囲気が弱められ、また、映画興行にあたっては水谷の帰朝記念映画であることが「教育映画」としての側面よりも強調されているとした。また同時代に映画界で「教育映画」の製作が志向されるに至った流れについて、1921年に映画への世間のイメージの向上を図るものとして開催された文部省主催の活動写真展覧会、雑誌『映画教育』の創刊といった事例などを挙げ説明がなされた。1925年にはフィルム検閲規則が制定され、内務省による検閲制度が整備されたという。そうした中で映画製作側は、検閲に不合格とならないように(そうすると資金回収もできなくなるため)、世間に受け容れられる映画を作ろうという方向へより傾斜していったと指摘し、「教育映画」製作もその流れにあると締めくくった。

続いて、山本美紀氏が趣味教育について報告した。運営を担った朝日新聞社会事業団について触れ、社会への還元として、朝日会館の事業は、社会福祉事業と同列のものとしてあったことが示された。そこでは、「なつてしまつてからより、ならぬさきの社会事業」ということが言われていたという。アサヒ・コドモの会、そしてその開始から5年後に創刊された『コドモの本』は、参加者と読者を共有していたという。『コドモの本』については、例えば絵のコンクールが開かれ、そのためのレッスンが催され、そうして展覧会が開催されるという風に、何重にもリンクする企画が組まれていた。趣味教育というのは、健全な娯楽と慰安が求められたものだといい、学校教育とは別の、知的趣味教育を次世代に対して施していこうという意向があったという。学校とは違って、趣味教育は、自分の興味関心から結びつく主体性を伴うものであり、体験的であり、体験を通じてメンバーシップが強まっていく性質があるという。地域の教育機関ともつながりながら、、学校教育とは別の教育コミュニティを創り出していたと結んだ。

最後に、長年、大阪における子供文化について研究してこられた畠山兆子氏がディスカッサントとして登壇した。畠山氏は、児童文化に関する豊富な知識に基づき、各報告に対するコメントに入る前に、まず、日本における児童向け雑誌の流れと大阪を中心とした関西における児童文化の展開について解説し、本シンポジウムの報告を改めて児童文化とメディアの歴史の中に位置付けた。そのうえで、『コドモの本』など資料入手の困難さを指摘、吉原治良ら具体美術協会の人々がソビエトの絵本を収集していた理由の考察、および、朝日新聞社から出されていた絵雑誌『コドモアサヒ』との対比分析の必要性、さらには、神戸をはじめ関西の他の地域における子供の会の活動、毎日新聞社における児童文化関連活動、JOBKの子供向けラジオ番組など、関連する諸活動との関連性・類似性にも注意すべきであることなどを指摘された。

フロアからも出版物の詳細や現在も存在する宝塚コドモアテネとの関連性についての質問が出され、議論は山本氏の閉会の言葉の後に催されたオンライン懇親会まで続き、話題は、旦那衆が協力して文化活動を盛り上げていく「民の関西」と「官の関東」との違いにまで及んだ。畠山氏によれば、新聞社・放送局による児童向け文化活動関連の資料の多くはまだ活用されず眠っている状態で、中には保存状態がよくわからないものもあるという。今後の資料調査の進展と研究の深化が期待される分野であることが確認され、18時過ぎに散会となった。

これまでのジャーナリズム研究会では、日本および東アジアの各地域において近代的ジャーナリズムの基礎が固まる19世紀から20世紀初めまでのメディア状況に関する報告を中心的に取り上げてきたが、今回のシンポジウムは、その基礎のうえにメディアが大衆化してきた昭和初期において、大阪をはじめとする関西での公教育以外の場で子供向けの文化活動がいかに行われていたかという点に焦点を当てたもので、日本国内における文化活動の地域性・非画一性について改めて考えさせられる内容であった。今回もリモート開催の強みが生き、国内外から登壇者以外50名の参加者が集った。断続的ながらも少しずつ積み重ねてきた本会の活動が、着実に実を結びつつあるようだ。

(冒頭・畠山氏コメント・懇親会・結び分担当:前島志保〔東京大学大学院総合文化研究科・教授〕、佐藤氏・前島氏・高山氏分担当:石川真奈実〔東京大学大学院博士課程・RA〕、大森氏・紙屋氏・山本氏分担当:高原智史〔東京大学大学院博士課程・RA〕)