2021年7月10日(土)日本時間14時より、第3回東アジア仏典講読会を開催した。この読書会は、禅を中心に仏教の研究を行っている日本・中国・韓国・フランスなど各国の研究者が集い、文献の会読や研究発表・討論を行うものである。今回は(1)仏教の「唐宋変革」に関する議論、(2)『宗門武庫』の会読、(3)慈明婆に関する一節の会読が行なわれた。

(1)夙に東洋史学において「唐宋変革」と称されるように中国の社会は唐から宋にかけて一変する。政治体制について言えば、唐代以前は門閥貴族が政治の実権を有していたのに対し、唐末五代の戦乱期に貴族が没落して武人が擡頭し、宋代になると皇帝の独裁制が確立した。この間に仏教も大きな変化を遂げ、唐代以前は仏教の勢力が優勢であったのに対し、宋代以降は力が弱まり、中国思想の主流は儒教へ移行するとともに、唐代以前は諸宗が並存していたのに対し、宋代以降は禅宗が主流となる。こうした従来の指摘に対し参加したメンバーからは、以下のような様々な観点が提示された。すなわち、変化したのは仏教というよりも、むしろ社会環境のほうであり、本質的な部分が変わらなかった仏教は時代にとりのこされたからこそ衰微したのではないか。仏教のなかでも禅宗が宋代以降の官寺制に適合し、士大夫の知的関心に応えたからこそ、宋代以降の中国仏教の主流となり得たのではないか。寺院や僧侶の数は元代まで増加しつづけたのであって、宋代以降仏教が衰微したとは一概に言えないのではないか。唐から宋にかけて仏教が変わったのは衰退ではなく体制化であり、仏教と儒教の棲み分けができたのではないか。社会環境の変化により仏教の立ち位置が変化するというのは日本の室町期にも見られた現象ではないか。変化しなかった仏教の本質とは輪廻を前提とすることであり、宋代以降の知識層にはそれが次第に受け容れがたいものとなっていったため、仏教が公の空間から私的な空間へと移っていたのではないか。輪廻を前提とする民衆むけのものと、それを前提としない知的なもののに仏教が二極化したのではないか。などなどである。各分野の研究者から様々な観点が出され、非常に活発な議論が為された。

(2)次に小川隆氏(駒澤大学)による『宗門武庫』第5段「舜老夫」の講読とそれに基づく議論が行なわれた。

その段に記される一節は以下のようなものである。舜老夫は雲門宗の禅僧であるが、同じ雲門宗の天衣義懐を「葛藤禅」(くだくだしい言葉を弄し、煩悩を瞬時に断ち切れない禅)と罵っていた。舜老夫のもとにいた円通法秀は天衣義懐の法を嗣いだ弟子であり、師を罵倒する舜老夫に不満を抱いていた。とうとう我慢しきれなくなった円通法秀は「夜参」の際に舜老夫を言い負かそうと、列から進み出て声を励まし切り出した、「『円覚経』にはこうございます……」。すると舜老夫は間髪容れず「本日の説法はこれまで、みなご苦労であった!」と言うや、さっさと方丈(住持が住まう部屋)にひきあげてしまった。法秀はつぶやく、「このじいさま、まるで全身が一個の眼だ。みごと義懐禅師を罵りきった……」。

小川氏は最後に法秀がつぶやいた言葉「みごと義懐禅師を罵りきった(罵得懷和尚也)」の原文中に見える「得」が、動作が可能であることを表すだけでなく、その行為によって然るべき結果を実現・達成したという意味を表わすこともあることに着目し、「罵るという行為により然るべき結果を達成した」すなわち「義懐禅師を罵るという行為により、それを聞いていた円通法秀の「葛藤」(言葉)への拘泥を断ち切るという結果を得た」のではないかと論じた。つまり舜老夫が常々天衣義懐を罵っていたのは、その場にいない天衣義懐を貶めるためではなく、それを聞いていた円通法秀の言葉への拘泥を断ち切るためだったのである。

その後参加者により、雲門宗における「葛藤禅」の語義、ならびに「夜参」が制度化されたものではなかったことなどについて議論された。

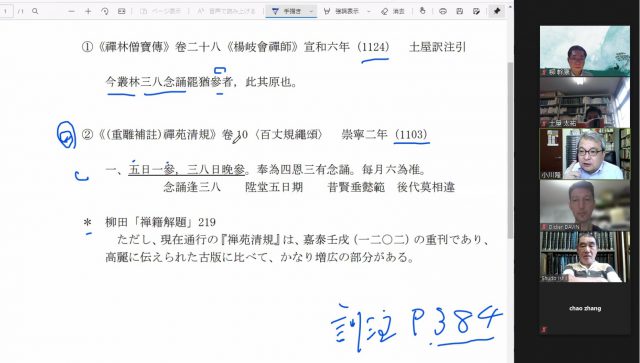

(3)最後に土屋太祐氏(新潟大学)により慈明婆に関する一節の会読が行なわれた。慈明婆は宋代の禅僧慈明楚円の妻と目される人物で、『嘉泰普灯録』巻3の楊岐方会章に登場する。それは以下のような内容である。

仏教では戒律で僧侶の妻帯が禁じられているが、慈明楚円の寺の近くには「慈明婆」が人知れず住んでおり、慈明は時間があるといつもそこに通っていた。慈明の弟子の楊岐方会はいまだ悟りを得られておらず、時々に教えを求めたが、慈明はそれに答えることはなかった。ある日、雨が降り、慈明が「慈明婆」のもとに行こうとすると、その前に楊岐が立ちはだかり今日こそ教えを説くよう求めた。慈明は言う、「そのようなことが分かれば、もうやめよ」。それを聞くと楊岐は大悟し、雨でぬかるんだ道で礼拝し尋ねた「狭い道であった時はどうですか」。慈明、「お前は避けよ、私は向こうに行く」。そこで楊岐は寺に戻った。翌日、打たれるべき太鼓が打たれないことに疑念を抱いた楊岐が僧に尋ねたところ、慈明がまだ戻ってきていないことを知り様子を見に行くと、慈明がかまどの火を見、「慈明婆」が朝食の粥を煮ているところであった。慈明はいう、「お前が適切な言葉を言えれば帰ろう。それができなければ、それぞれ別の道を行こうではないか」。すると楊岐は何も言わず、笠をかぶり数歩あるいた。慈明は大いに喜び、一緒に寺に戻った。その後、慈明が外出すると、どんなに遅い時間であっても楊岐は太鼓を打ち修行僧を集めさせた。慈明は怒って言う、「若僧め、夜に太鼓を打って人を集めるとは。どこにそんな規則があるというのか」。楊岐、「汾陽の晩参です。どうして規則にないことがありましょう」。いま定期の念誦のあとに更に参集するのは、これが起源である。

参加者による議論では、日本の禅僧一休がこの一段にしばしば言及し、「慈明婆」のもとから寺に戻った慈明の行為を不徹底と批判すること、この「慈明婆」の話が先行の文献『禅林僧宝伝』に見えず後の創作であろうこと、この一段で重要な一文が文字通りの意味にも読めるし禅的な比喩としても読めることなどが指摘された。ただ今回は時間の制約上、これ以上の議論はなされず、次回に持ち越されることとなった。

今回の読書会は中国仏教の唐宋変革という非常に大きな話題から、宋代禅の具体的な事例まで話題は多岐に及んだ。今後の講読会でも引き継ぎ議論を深めていきたい。

報告者:柳幹康(東洋文化研究所准教授)