2021年6月29日(火)15時より、Zoomにて第20回石牟礼道子を読む会が開催された。参加者は、発表を担当された山田悠介氏(大東文化大学)、そして鈴木将久氏(東京大学)、張政遠氏(東京大学)、髙山花子氏(EAA特任助教)、宮田晃碩氏(EAAリサーチ・アシスタント)、報告者(宇野瑞木・EAA特任助教)に加え、今回から新たに、第18回で新作能「不知火」についてお話しいただいた倉持長子氏(聖心女子大学)、また北京から徐嘉熠氏(清華大学)をメンバーに迎えての会となった。

5月から6月にかけて新作能「不知火」の上映会と座頭琵琶の語りの上映会というように、石牟礼から古典芸能の世界に導かれるような特別企画が続いたが、今回の山田氏の「「声音」を読む――石牟礼道子『水はみどろの宮』をめぐって」と題された発表も、そうした芸能において響く声音にも通じるような、通常話される「言葉」とは異なる「声音(こわね)」のあり方に関わる議論がテクストの豊かな読解によって展開される形となった。なお、今回のサブテクストは、石牟礼道子「湖」(初出1997年)、伊藤比呂美による『水はみどろの宮』解説「詩の発生に立ち会う」(『石牟礼道子全集・不知火』11巻、2005年)であった。

山田氏が、メインで取り上げた『水はみどろの宮』(福音館文庫、2016年)は、児童文学雑誌『飛ぶ教室』(光村図書および楡出版)に1987年5月から1993年2月にかけて『やつせ川』として連載されたものに、第12章を書き足して『水はみどろの宮』と改題して1997年11月に平凡社から刊行された作品である。

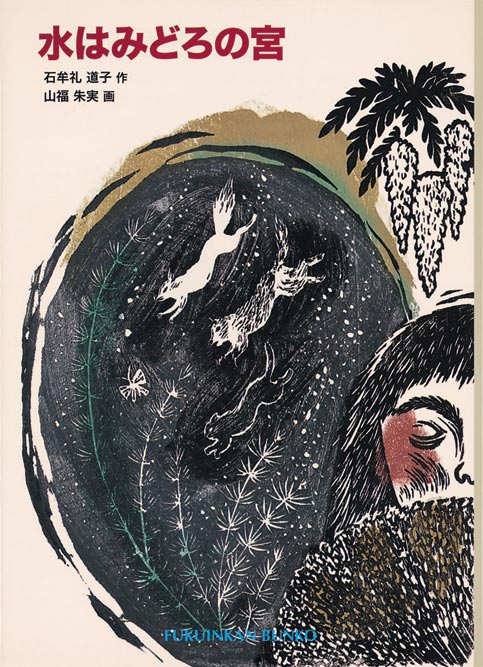

- 石牟礼道子『水はみどろの宮』(福音館文庫、2016年)の表紙。福音館書店HPより(https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=1771)。

本作が、中断の時期も挟みながら、完成までにおよそ10年かかっている一方で、石牟礼は旺盛な創作活動の時期に入っており、『天湖』(1997年)、『アニマの鳥』(1999年)、新作能「不知火」(2001年)と大きな作品を次々と発表している。山田氏は、それらの中でも『天湖』と『水はみどろの宮』は同年同月に刊行された双子のような関係にあるとし、同じテーマが扱われている点を指摘した。それは、山の胎に泉の湧く幻の湖が隠されているというもので、その発想源は『肥後国誌』(明治17年)に記された土地の伝説であったという。さらにこの人跡未踏の水底のイメージは新作能「不知火」にも通じていく。山田氏は、特に、「不知火」の水底の毒を「浚(さら)う」という言葉に着目し、その役を担う常若、不知火、竜神の妻が、『水はみどろの宮』の山の腹の中の湖の底にたまった濁りを「浚え」る千年狐の「ごんの守」と同じ系譜にあることを確認した。

その上で、『水はみどろの宮』と「不知火」のさらなる共通点として、今回の発表の核心である「声」と〈変身〉というテーマに向かった。山田氏は「空に浮いた小さな花のような、かそかな声」という表現に着目し、トドロフの『幻想文学論序説』の比喩と〈変身〉の議論も参照しながら、主人公のお葉が、発せられた声のありようを表現する言葉を契機として、比喩としての「小さな花」自体に〈なる〉(「声」という客体と「声」を発した主体が重なる)、つまり〈変身〉という事態が生じているとする。そして、お葉はさらに「魚のように」〈なり〉、水はみどろの宮にたどり着くのである。さらに、石牟礼自身が「言葉」と「声音」を峻別した上で「声音」を表現したいと述べたことに引き付け、議論は言葉の意味内容と声自体の超分節的なありよう、テクスチュアというものに向かっていく。山田氏は、こうした声の呪力・霊力にもつながるような、通常とは異なる声音というものへの志向は、石牟礼の『梁塵秘抄』の口伝集への傾倒とも関係していることを示唆した。

さらに「龍玄寺の鐘騒動」の部分で、「仏説阿弥陀経(ぶっせーあみだきょうーおー)」と唱える時に「天女の撒く花のように、お経の文字が花びらに見えてくるまでとなえ」ると表現される点に着目し、このような言葉の意味の手前の次元で「声」という出来事・力そのものに注意を向けさせるようなコミュニケーションの在りようは、石牟礼文学のひとつの特徴であることが示された。

最後に印象的であったのは、山田氏が、「日本手話」を「第一言語」と位置づけて教育する唯一の学校の存在に触れ、「音」や「声」のない世界が存在するということと今回の議論がどのように繋がるのか、という問いを投げかけた点であった。

- 石牟礼道子『水はみどろの宮』(福音館文庫、2016年)。美しい挿絵は山福朱美による。福音館書店HPより(https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=1771)。

以上の濃密な発表を受けて、質疑でも様々な方面からのコメントや質問があがった。まず、「小さな花のような、かそかな声」という表現について、〈書く〉ことではじめて比喩による〈変身〉が成立し得るのではないか、或いは、聴覚と比喩はどのように繋がるのか、それは音の次元ではどのように成立しているのか、といったことが議論された。要するに、記述できない領域を、声も含めてどのように〈書く〉のか、という挑戦が石牟礼にはあったのではないか、ということである。それと関連して、声音に視覚的比喩を用いる方法に加え、セリフや心中語を「 」やダッシュ、一字下げ、( )など様々な表記で書き分けていること、「六根清浄 六根清浄」「仏説阿弥陀経」といった反復される仏語の異質な響きやその儀礼性、独特な擬態語や擬音語、ひらがなと漢字の書き分けなど多岐にわたる表現上の工夫や特徴が議論された。

さらに興味深いのは、「みどろ」という言葉の意味である。「みどろ」と聞くと「水泥」「深泥」などの意味を思い浮かべるが、実は『梁塵秘抄』に「御菩薩(みどろ)」という言葉が登場するのだという。この興味深い指摘を踏まえると、衆生を救うために現われる菩薩に、お葉も含めて「濁り」を「浚え」浄めを担う存在が重なってくる。また、こうした仏教的な観念は、直接的には石牟礼が熊本の真宗寺近くに仕事場を設けていたこと(石牟礼は表白を作ったりもしている)と関わっていること、また仏教的な観念と童話のつながりでは、宮沢賢治の表現の関係についても言及があった。

また、誰も知らない川の源、そうした始原や源への志向性と声の密接な関係性についてもハイデガーの詩に関する議論を参照しての指摘があった。それにも関連して、前回からの繋がりとして個人的に気になったのは、『水はみどろの宮』に音曲や芸能の神であり、そして水の女神でもある弁才天のイメージが登場する点である。石牟礼の生まれた天草には、座頭の同業者組合である妙音講(弁才天講)が昭和初めごろまで残っており、天草で修行した座頭琵琶の山鹿良之氏宅にも琵琶をもつ弁才天の石像がまつられていた(兵藤裕己『琵琶法師』2009年、192頁)。兵藤氏は、そうした母なる水土の女神(とその子)は、漂泊の語り部たちの喪失された母の代償として未生以前の世界への信仰を人格化したものであり、「モノ語りの発生する原郷」であったと述べていたのであった。石牟礼が、現実の瞽女は三味線を持っていたにもかかわらず、作品内では琵琶を持つ瞽女を登場させることに拘った点にもどこかで繋がっているように思われる。

質疑では、こうした声や音の意味だけでなく意味以前の次元自体に耳を澄ませることが議論された一方で、災害の現場などを考えた時に、死者や弱者の声を〈聞く〉だけでよいのか、という問題提起もなされた。このあたりは、中動態と医学の議論、ケアの倫理学とも通じていく問題でもあるだろう。

以上を受けて、最後に山田氏から発せられたのは、このテクストに出てくる「迦陵頻伽の声」や「天の笛」という形容を付された声音は、誰も聞いたことがない声音であるからこそ、聞こえない人と聞こえる人が同じ条件のもとに置かれているのではないか、言い換えれば、それは誰にでも聞こえる音として両者を繋げ得るのではないか、というさらなる問いであった。これは、前回、野田研一氏が投げかけた盲目の語り部がどのように風景を認識し、語るのか、という問いともつながっていくようにも思われた。

琵琶語りと能の鑑賞をした経験が、石牟礼を読む会に大きなインパクトをもって響いていることを感じる。今後も石牟礼の作品を通して、これらの問いや問題提起を共に思考していきたい。

報告:宇野瑞木(EAA特任助教)