2021年5月8日(土)日本時間14時より、第1回東アジア仏典講読会を開催した。この読書会は、禅を中心に仏教の研究を行っている日本・中国・韓国・フランスなど各国の研究者が集い、文献の会読や研究発表・討論を行うものである。

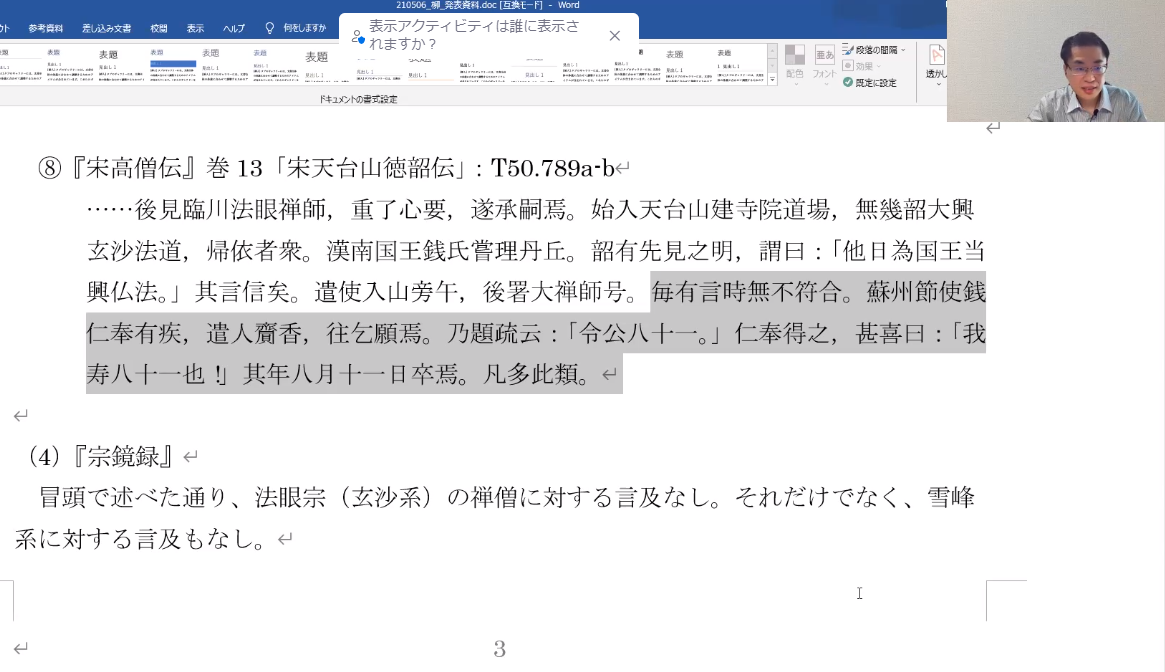

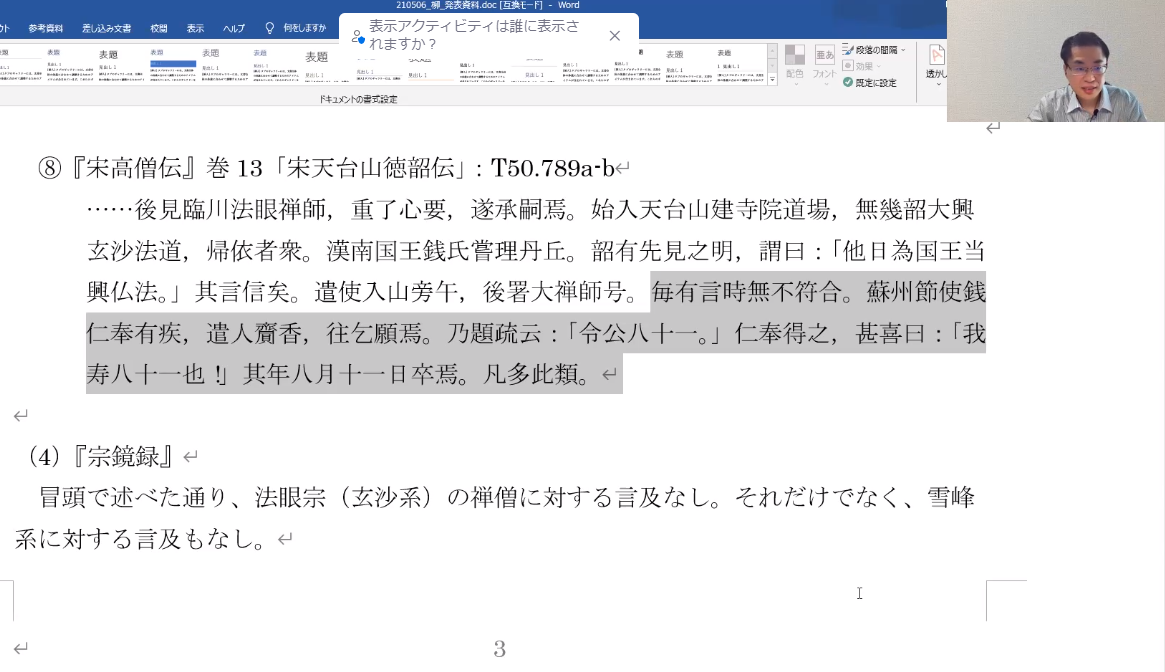

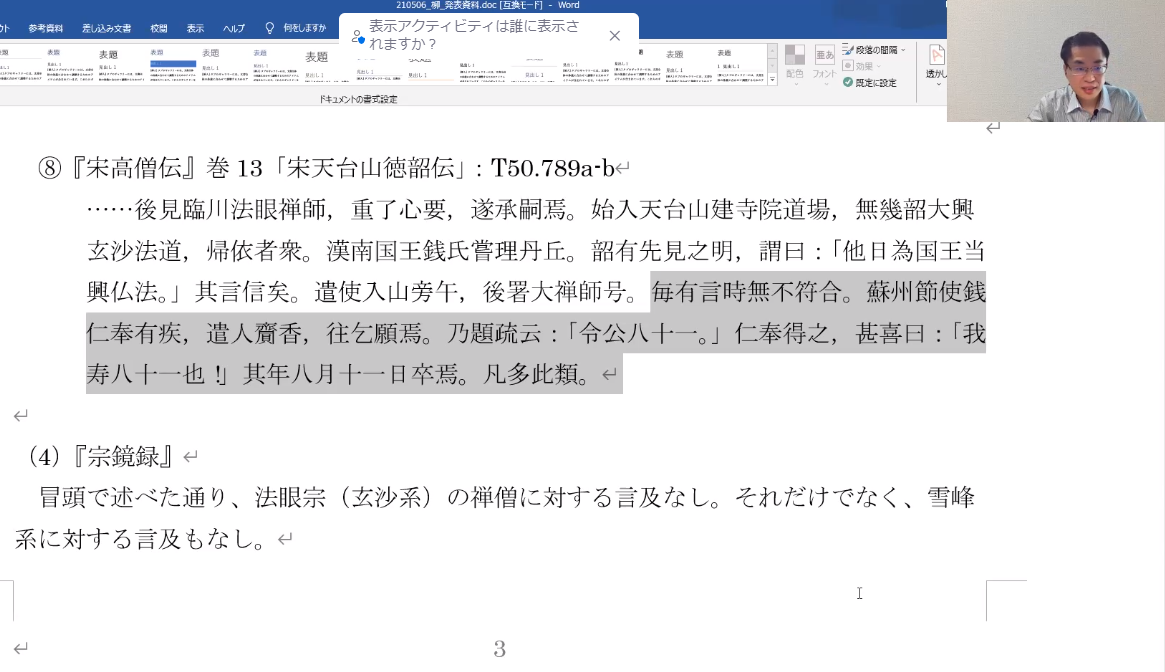

初回となる今回はまず、会の幹事となる柳幹康(東京大学)が講読会の趣旨について簡単に申し述べた後、「転換期における『宗鏡録』の成立」というタイトルで研究発表を行った。『宗鏡録』は中国の社会全体が大きく変化する五代十国時代に編まれた書物で、中国はもとより朝鮮・日本を含む東アジア一帯の仏教に大きな影響を与えた書物である。膨大な仏典から要文を網羅的に蒐集して100巻にまとめ、禅宗所伝の一心を明かす内容となっているが、そこにはなぜか編者の延寿に法系的に近い禅僧の言葉は収められていない。本発表ではそれが単なる偶然ではなく意図的な選択の結果である可能性が高いことを指摘するとともに、その理由について当時の時代背景を踏まえながら分析を加えた。その際に『宗鏡録』が編纂された呉越国内における禅の正統をめぐる論争とその終結、国外における仏教弾圧とその余波について言及したが、発表後に行われた議論において、それらの位置づけや宋代に継承された禅宗観などについて、報告者が見落としていた重要な観点を数多く示していただいた。

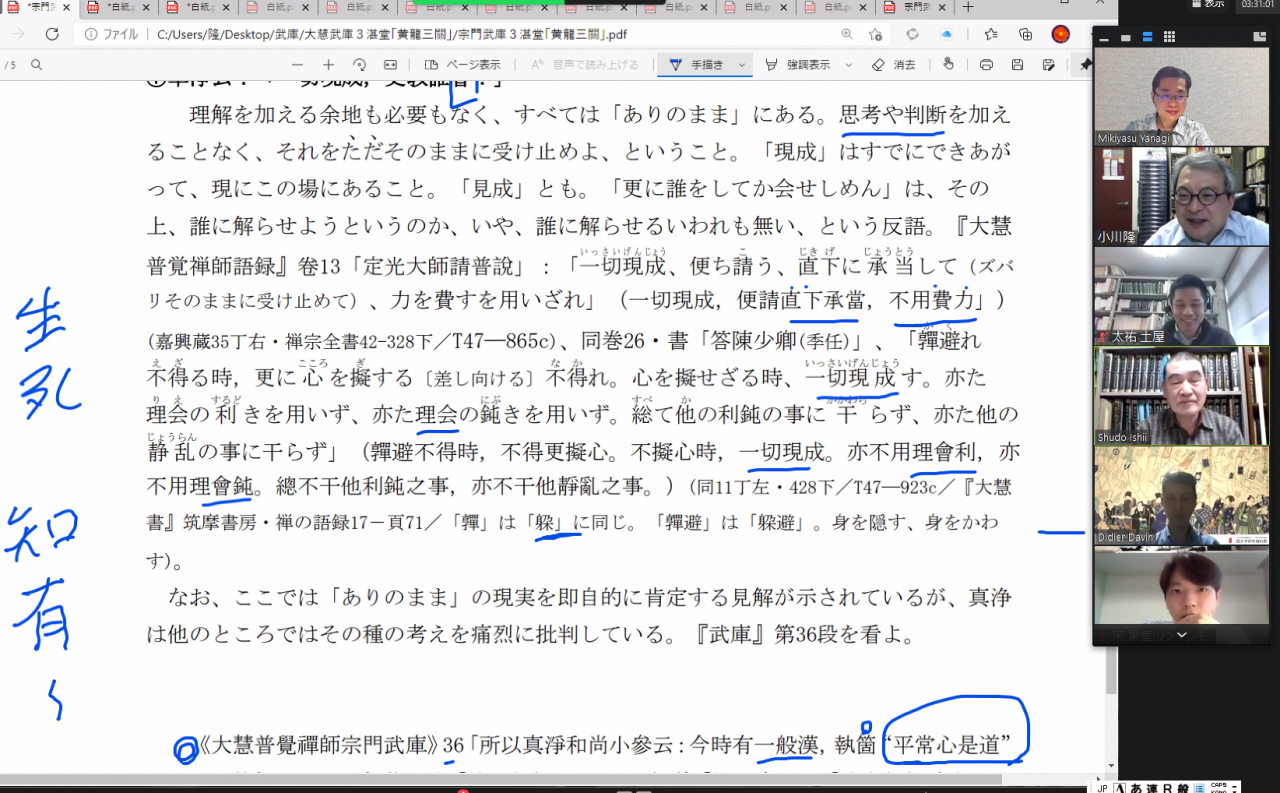

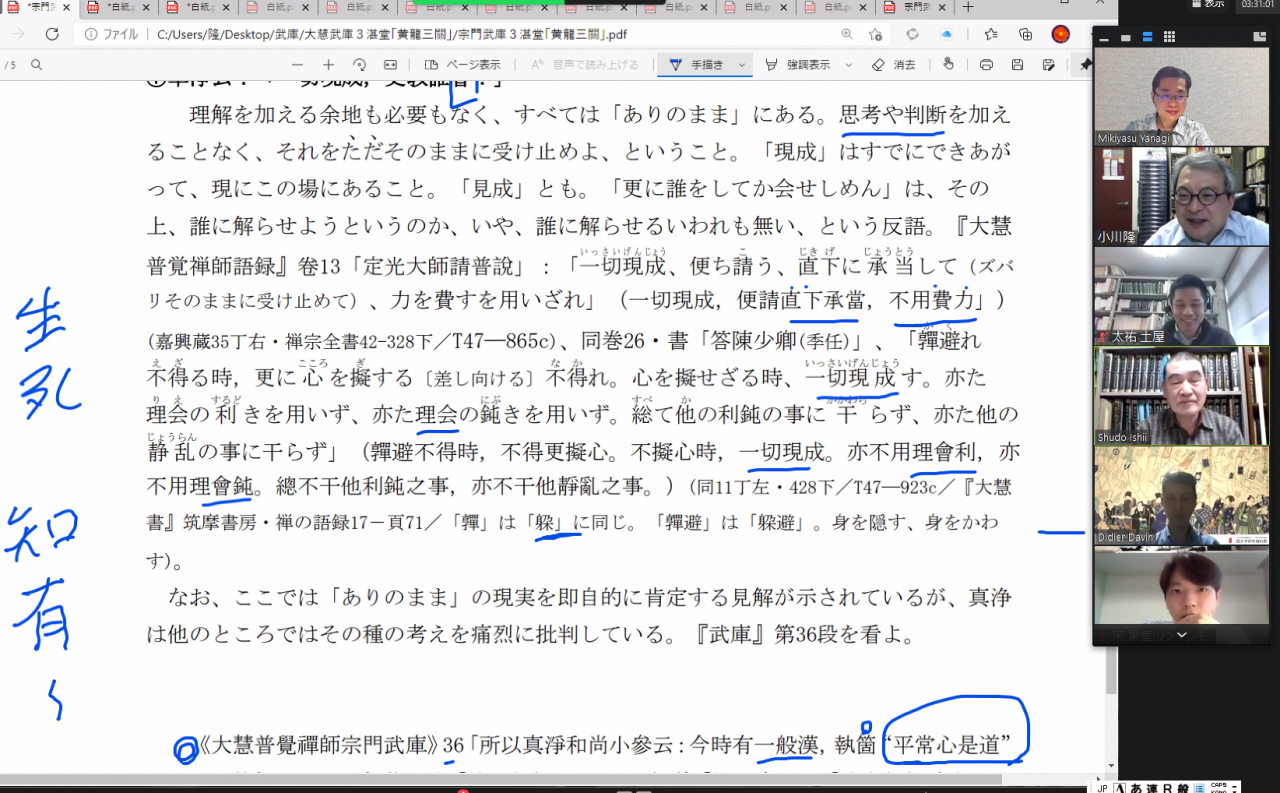

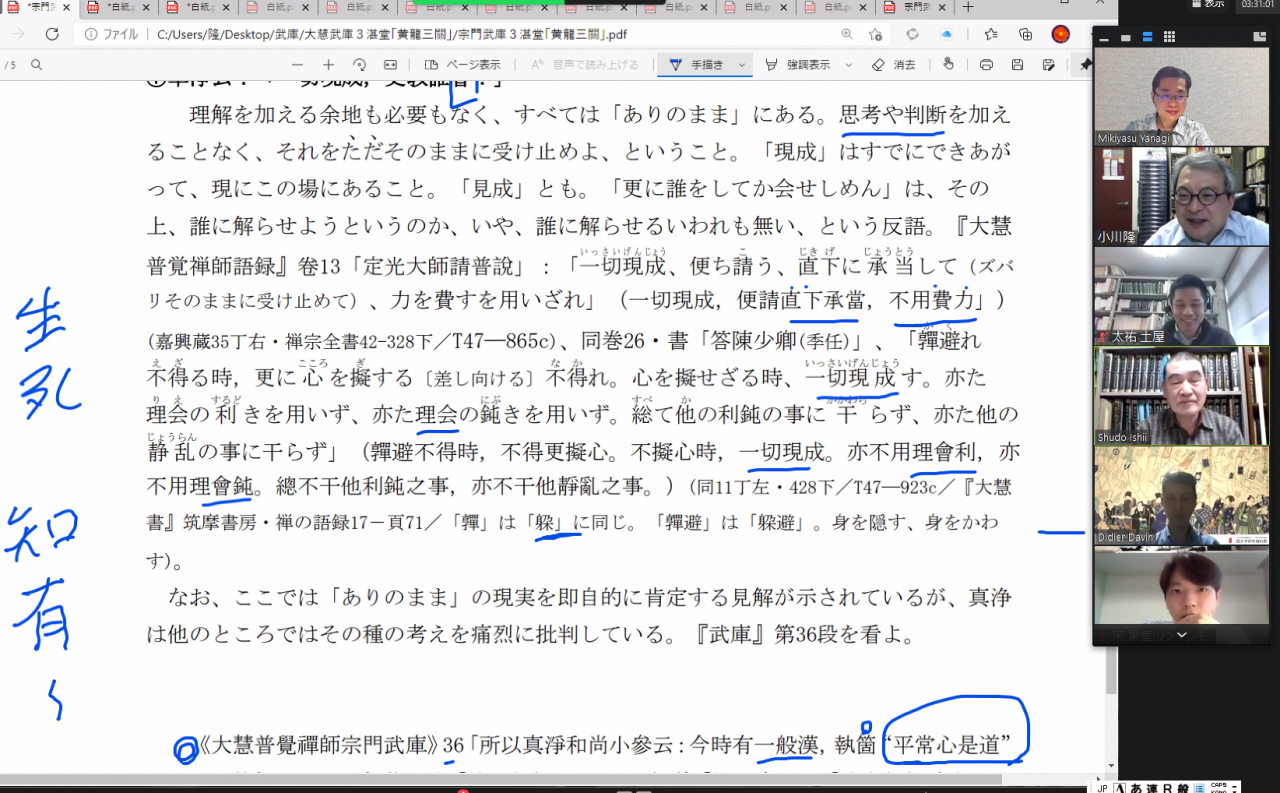

それに続き小川隆氏(駒澤大学)が『大慧普覚禅師宗門武庫』の講読を行なった。『宗門武庫』は大慧が弟子に語った宋代禅林の逸話を収集したものであり、大慧は今日まで続く禅の実践形態である看話禅を大成した南宋の禅僧である。今回は大慧が大きな影響を受けた湛堂文準が、その師の真浄克文に初めて参じた際の話を収める第三段を会読した。そこで真浄がまず常識的な質問を続けたうえで、その流れを唐突に断ち切る答えようのない問を発していること、それが真浄の師の黄龍慧南に倣ったものであること、及びその主眼が分別を断ち切り「ありのまま」の現実を修行僧に体認させることにあることなどを、当時の問答・用例や関連する先行研究を踏まえつつ明らかにした。その後の議論において、このような分別を断ち切る指導方法が五代から宋代にかけてどのように形成されたのか、それが日本の禅においてどのように受け止められ変化したのかなど、東アジアにおける禅の展開について活発な議論が行なわれた。

EAA(東アジア藝文書院)には「リベラル・アーツとしての東アジア学」という理念が託されている。東アジア仏典講読会では、インドから中国を経て東アジア一帯へと伝播した東伝仏教の典籍講読を通じて、これまで東アジアにおいて蓄積されてきた豊かな文化・思想的財産を再発見するとともに、今後の世界における新たなリベラル・アーツの可能性を模索していきたい。

報告者:柳幹康(東洋文化研究所准教授)