2021年4月2日(金)、3日(土)の2日間、わたしは山口情報芸術センター(YCAM)を訪問した。目的はホー・ツーニェンの新作展覧会「ヴォイス・オブ・ヴォイド——虚無の声」の視察である。

東京大学東アジア藝文書院(EAA)では、2019年3月の立ち上げ以来、駒場オフィスの入居する101号館が1935年から1936年に竣工された中国人留学生のための学舎であったことを機縁として、当時の留学生資料の調査・公開をつづけている(一高プロジェクト)。ここから派生して、EAAは、2020年11月には新しく101号館映像制作プロジェクトを立ち上げた。当時の記憶の刻まれた101号館の建物自体を映像作品として残すことで、歴史を批判的に現代に継承し、新しい未来の学問の場への想像に繋げることが目的である。この企画で焦点となっているのは、満洲事変後、国家統制が強まり、日中戦争、太平洋戦争がはじまる時代の状況に、どうやって映像制作を通して近づいてゆけるのか、である。

手探りではじまったプロジェクトだったが、立ち上げの比較的早い時期、昨年12月に行われた第2回の制作ワークショップで、アドバイザーの星野太氏(東京大学)から、参考になるであろう歴史と映像に関わる作品事例として、シンガポールのアーティスト、ホー・ツーニェン氏によるあいちトリエンナーレ出品作「旅館アポリア」(2019)が紹介されたのは幸運であった(第2回ワークショップ報告)。これは第二次世界大戦で特攻兵として出陣する前に若者たちが過ごした豊田市の喜楽亭を舞台に、京都学派をめぐるナレーションや複数の映像スクリーンで絶対無といった概念を視覚的に体験させる作品であったという。

EAAの制作メンバーは、博士課程に在籍する3名のリサーチ・アシスタントで、わたし自身はコーディネーターの立場にある。冬の間、作品の構想を練るなかで、資料調査は進んだが、当時の一高への留学生自身の言葉についての資料がなかなか得られず、他方で、一高生のアイデンティティをテーマとする方向が固まり、資料とナレーションを取り入れてゆく案が生まれていた。ホー・ツーニェン氏の京都学派を全面的にテーマとした新作が発表されると聞き、なにかヒントを得られないだろうか、と思い、山口を訪れた次第である。彼自身のアイディアの出どころについての純粋な好奇心も大きかった。

「ヴォイス・オブ・ヴォイド——虚無の声」の展示は、ヴァーチャル・リアリティに登場する人物たちと彼らの読み上げるテクストを紹介する映像スクリーン、そして、ヴァーチャル・リアリティを体験する場から構成されていた。

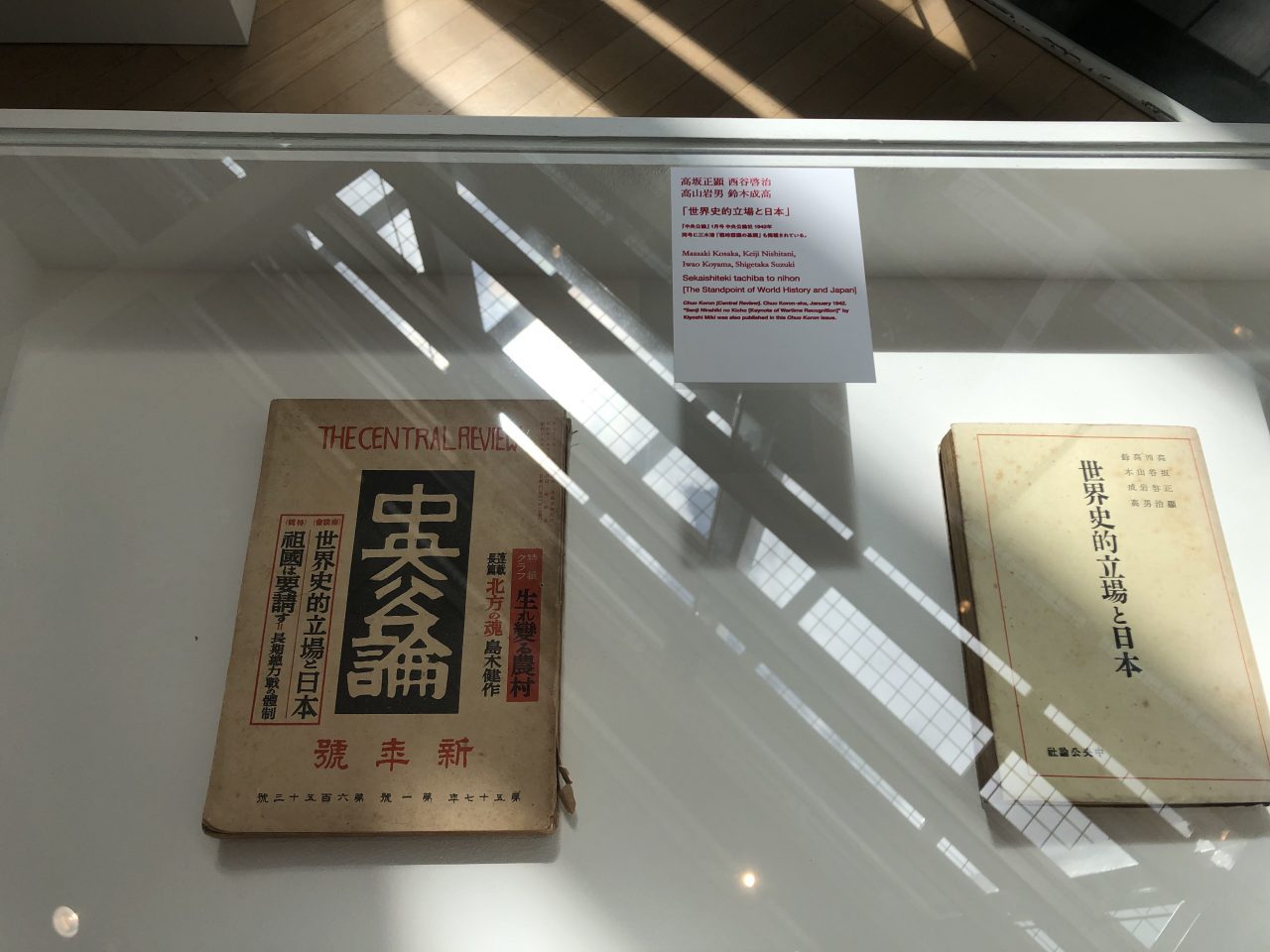

会場の配置と対応するように、ヘッドマウントディスプレイを装着して体験されるヴァーチャル・リアリティ空間は、左阿彌の茶室、監獄、空、座禅室の4つに分かれている。鑑賞者は、座っていると、左阿彌の茶室で、速記者として座談会に同席していた大家益造の視点を経験する。右手を動かすと連動して動くヴァーチャルの鉛筆で白紙に書く動作を行うと、高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木成高の四者による座談会「世界史的立場と日本」(1941年開催)が聞こえてくる仕組みになっている。興味深いのは、書くことをせずにいるあいだは、大家益造が戦後に発表した短歌集『アジアの砂』(1971)があたかも自分の声であるかのように聞こえてくることだった。鑑賞者が横になると、監獄に移り、三木清の「支那事変の世界史的意義」(1938)、戸坂潤の「平和論の考察」(1937)が聞こえるようになっている。そして立ち上がると、空に移り、天上から聞こえるように企図されているのは、田邊元の京都帝国大学での講演テクスト「死生」(1943)である。じっと動かないでいると座禅室で西田幾多郎の『日本文化の問題』(1940)の読み上げが聞こえるのだが、うまくこの座禅室に長くいることはできず、わたしは茶室にいることがほとんどだった。

とくに印象に残ったのは、茶室にいるあいだ、速記者として手を動かしていないと、他の四者の声が何も聞こえず、彼らが口を動かしているのをみているうちに、その顔がどんどんとのっぺらぼうになるように剥けてゆく様子に立ち会ったことである。それから、田邊元の声が天空で聞こえているあいだ、戦闘機の残骸が空中に浮遊する青空の中で、自分自身も空撃機になっているかのようで、彼のテクストを読み上げる声が、本当にわたしに宛てられているのかわからない高所での浮遊感が強かったことである。

VRの外の、田邊元について説明する映像のなかには、田邊が1944年に旧制第一高等学校で行った講演とそのいいだももによる回想がナレーションで説明される場面もあった。田邊元は一高出身で、理科に入学後、狩野亨吉のアドバイスで数学科から文転して哲学の道を歩んだ人物である。このように、時代的な重なりだけでなく、当時の一高とリンクする部分が少なくない作品であった。

ホー・ツーニェン氏の来日が叶わなかったため、直接の意見交換はできなかったことが残念だが、内覧会の行われた4月2日(金)午後には、会場とアーティストをオンラインでつなぎ、内覧会の参加者が直接アーティストに質問ができるイベントが催された。そのZoomによる2回目のセッションで、どのような聴取を狙って異なる声を構成しているのか、質問をしたところ、非常に込み入った制作の意図が明かされた。曰く、声の配役はもちろん、それぞれの人物の声がどこからどのように聞こえてくるのか、声を定位する(locate)ことに気を配って音響技術的に設計しているという。他にも、当初は「ヴォイス・オブ・ヴォイド」というタイトルの京都学派についてのアニメーション企画を温めていたことなど、いくつも興味深い応答があり、なかでも、歴史そのものには複数のヴァージョンがあり複数の位相(レイヤー)がある、そうした異なるコンフュギュレーションを念頭に置き、複雑さに繊細に向き合っていこうとしている態度が伝わってきたことが心に刻まれた。

展示会初日の4月3日(土)に行われたアーティストと制作チームによるトークでは、2020年11月公開予定が延期になり、直前までVRの調整を続けてきた制作側の企図が明かされ、ホー・ツーニェン自身が来日できない中で、彼自身がコントロールを喪失している部分として、実際の会場の音響の様子が挙げられていることが興味深かった。日本に占領されていた歴史がある東南アジア、さらには中国との戦争についての歴史認識にも言及があり、そうした中で、英語字幕のあるスクリーン映像に対して、VRは日本語のみで構成されていることがどういう意味をもつのか、いまも鑑賞者の一人として考えている(VRの英語版は現在準備中とうかがった)。

VRの外のスクリーンで上映される映像のそれぞれでは、作品に声を貸してくれることに対する感謝が、低く速い囁き声で述べられていた。あれは誰による誰に対する呼びかけだったのだろうか。それも含めて、過去のテクストから立ち上げる複数の声をどのように聞き取ることができるのか、制約のかけられた中で、危険が察知される中で、耳を澄ます行為が求められ、そしてまた、制約下であっても、そうした行為が可能であることをありありと体感する時間だった。耳を含めた身体を作品に慣らしてゆくために何度も足を運ぶことが簡単でない状況がもどかしいが、創作にインスピレーションをあたえるだけでなく、東アジアの歴史をめぐる学問のあり方にも刺激を与える作品であったと思う。

報告・写真撮影:髙山花子(EAA特任助教)