2021年6月4日(金)15:30より、オンラインにて第1回「EAA若手研究者研究会」が開催された。本研究会は、EAAに所属する若手研究者が、EAAの活動を通して得たものを自分の研究に還元し、どのようにして「新しい学問」を世の中に問うかについて、専門家だけではなく、広く社会に示すことを目的とする。第1回は具裕珍氏(EAA特任助教)、崎濱紗奈氏(EAA特任研究員)、田村正資氏(EAA特任研究員)が報告を行い、今後1年かけて完成させていく研究の構想を発表した。司会は田中有紀(東京大学東洋文化研究所)が担当し、張政遠氏(東京大学総合文化研究科)がコメントを担当した。このほか、EAA所属教員や研究員、ユースからの参加者、また他大学の学生や社会人の参加も複数あった。

具裕珍氏は “Cultural Repertoires in Japanese Contentions: Learning from enemy ?” として報告を行った。抗議活動には様々な行動様式(投票などの伝統的方法、ストライキやボイコットなど破壊的方法、テロなど暴力的方法)があるはずが、抗議活動を行う人々が選択する様式は驚くほど限定されている。また、選択された様式が抗議活動に与える効果的については、コストと利益が釣り合い、合理的である場合も多い。これは、人々が歴史や社会から学習した上で、行動様式を選んでいるためであり、これまでの研究では、抗議活動を行う人々が、他者とりわけ同じ立場にある人々の行動様式から学習することが指摘されてきた。具氏は今回、日本の事例をとりあげ、日本の左翼や右翼がそれぞれ「敵から学ぶ」という方法を取りそれぞれの活動を展開してきたのではないかという仮説を提示した上で、今後分析すべきデータについても紹介した。討論では、西欧の政治思想史ではすでに中世から、お互いの方法を学ぼうとする姿勢が見られたという指摘がなされ、また、90年代以降の日本における左翼・右翼のバランスなどについても意見が交わされた。

続いて崎濱紗奈氏が「辺境的主体試論——香港、台湾、沖縄」として報告を行った。崎濱氏は、香港、台湾、沖縄における思想的実践を同時思考することによって、「辺境的主体」という概念の輪郭を削り出すことを目指し、今回は特に沖縄をとりあげた。「沖縄」という「主体」には、まず「日本」が、そして「アメリカ」が大きく関与した。当初熱烈であった「祖国日本」への復帰を求める声は沈静化し、別の自立のあり方を模索され、国民国家体制そのものへの批判を射程に含めた哲学的議論が展開された。沖縄の「主体」化を目指しつつも、同時に「主体」化が持つ限界、例えば、「沖縄」という「主体」が、「他者」に対し排除と包摂という暴力を再演する可能性なども指摘されてきた。沖縄近現代思想史ではこのような限界点をすり抜けつつ「主体」を志向できるかが問われ続けている。崎濱氏はさらに、「主体」にとって「政治」がなぜ重要か、「辺境」であることとの関連性についても言及した。討論では、個人を主体と考えるのではなく「沖縄」を主体と考えることの意味や、香港は「港」であり台湾は「島」であるが「辺境」とはどう関わるかなどの問題が提示された。

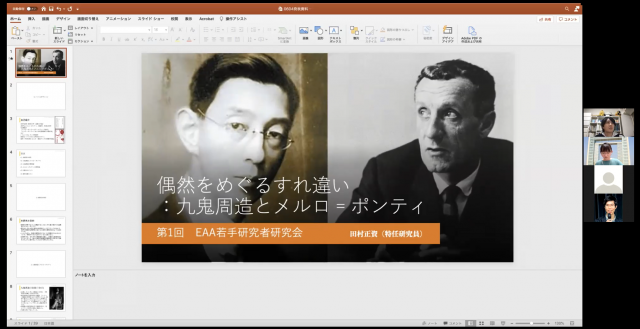

最後に、田村正資氏が「偶然をめぐるすれ違い——九鬼周造とメルロ゠ポンティ」として報告を行った。九⻤とメルロ゠ポンティは、現実の世界で出会うことはなく、これまでその偶然論が比較されたことはなかった。しかし、フランスのスピリチュアリスムの系譜やフッサール・ハイデガーの現象学の系譜など、哲学的バックグラウンドを共有する両者の偶然論を比較し、その差異を浮かび上がらせれば、両者の特異性も露にできるのではないか。九⻤もメルロ゠ポンティも、世界の内部的な偶然性ではなく、世界そのものの根源的な偶然性に目を向け、「偶然としか⾔えないかたちで成⽴しているこの世界で⽣きるこの私がどのように⽣きるべきか」という実存的な問題に挑戦した。しかし、偶然性に対する⽴場の違いによって、両者の帰結は大きく異なる。この違いを詳しく論じるため、本研究では仮に九⻤の⽴場を「先験的偶然観」、メルロ゠ポンティの⽴場を「創発的偶然観」と呼び分析を行う。今回は、両者の偶然論の核心部を記述するテキストを紹介しながら、それぞれの偶然論に対する分析を行い、両者を比較した。討論では、九鬼の「必然」「偶然」という言葉に対する理解に関して、また、九鬼・メルロ゠ポンティへのハイデガーの影響などに関して、いくつか質問が挙がった。

それぞれの報告の冒頭では、簡単に自己紹介を行い、これまでの研究で何を取り上げ、どのような関心を持ちEAAの活動に参加しているのかについても紹介した。三人の研究はそれぞれ異なるが、本研究会やEAAの様々な活動を通し、お互いに影響を与え合い、問題意識を様々に共有していく様子も垣間見えた。今後は、EAAの他の活動とも連動しながら、中間発表、最終発表を行っていく予定である。

報告者:田中有紀(東洋文化研究所)