2024年度EAA香港文学翻訳ワークショップは、3回にわたって開催された。第1回は2024年5月27日に(グループ1)、30日に(グループ2)が行われ、第2回は5月27日、第3回は8月1日に実施された。いずれも駒場キャンパス101号館11号室(EAAセミナー室)で開催された。参加者は、日本、中国大陸、香港出身の学部生および大学院生で構成されており、第1回の参加者は6名、第2回は4名、第3回は2名であった。報告者はこのワークショップの企画者であり、現場ではファシリテーターを務めた。

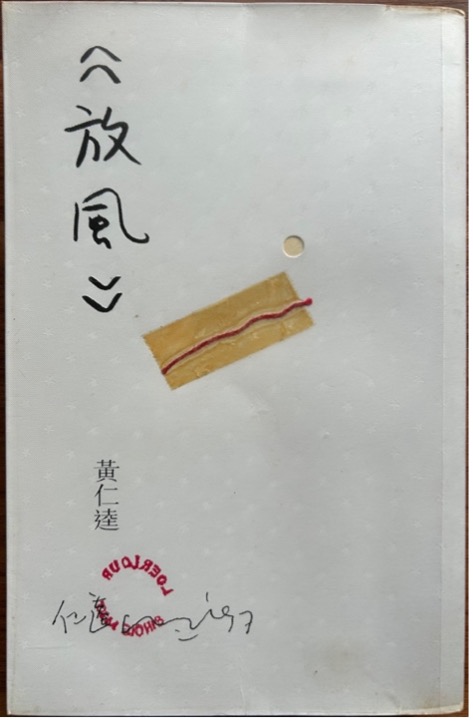

3回のワークショップでは、参加者が日本の要素が登場する香港の中国語文学作品を翻訳した。第1回で扱った作品は、鍾逆(本名:鍾国強)の「塘虱王」(2017年発表、2023年に『動物家族』に収録)であった。第2回は黃仁逵の「粥王」(1998年出版の『放風』に収録)、第3回は李碧華の「黑齒」(2021年出版の同名短編集に収録)であった。いずれの作品も短編で、江戸時代風のお歯黒をしている在香港の日本人女性やドン・キホーテ、日本から来た産業スパイ、珍しい生物を捕まえて食べる日本人、宮沢賢治といったさまざまな日本要素が登場する。これらの作品を翻訳する際、参加者は香港における日本文化の影響を意識しながら、時には東アジアの戦争の記憶にも直面せざるを得なかった。

黃仁逵の「粥王」では、90歳のお粥専門料理人が、日本から来た取材班に「秘伝レシピ」を尋ねられ、「滾!」という一言を放つ。物語はその一言で幕を閉じる。参加者の中には「煮えたぎらせる!」と訳す者もいれば、「帰れ!」と訳す者もいた。中国語の「滾」は、「たぎる」や「沸騰」という意味のほか、「消えろ」や「帰れ」という意味も持っている。このように、両方の意味を含む「滾」は、500字にも満たないこの作品を昇華させる表現となっている。参加者は、日中戦争や日本による香港占領を意識しつつ、語り手の日本への反感(例えば、「日本企業からのスパイがこっそり店のごみ箱を漁り、「粥王」の使った材料を細かく探ろうとした」〔参加者訳〕)を踏まえて、「滾」のダブル・ミーニングを翻訳に反映させることが求められた。

中国大陸や台湾の近現代文学に比べ、日本における香港の中国語文学の翻訳と紹介は極めて限られている。参加者の中には、「香港文学は広東語で書かれているのですか?」と質問する者や、「香港文学」を初めて耳にする者もいた。さらに、このワークショップでは、事前の翻訳作業、文学作品を読み解くための中国語のレベル、ネイティブ並みの日本語能力、そして香港への関心が求められるため、極めてハードルの高い活動となっている。今年度の経験から学び、報告者自身の学識を深め、ワークショップの形式面を改善する必要があると痛感している。こうした状況を踏まえても、3回の開催が実現できたことは、先生方や助教の先輩方、職員のご協力、そして参加者の方々の熱心さのおかげである。ここに心より感謝申し上げます

報告・写真:銭俊華(EAAリサーチ・アシスタント)

※本記事の中国語版はこちら