去る2021年2月5日、第5回101号館映像制作ワークショップが行われた。COVID-19の感染拡大の状況に鑑みてWeb会議サービス「Zoom」を使用したオンラインでの実施となった。石井剛氏(EAA副院長)と髙山花子氏(EAA特任助教)、一高プロジェクト担当のリサーチ・アシスタント3名――高原智史氏、日隈脩一郎氏、報告者・小手川将に加えて、折茂克哉氏(東京大学)、星野太氏(早稲田大学)、田村隆氏(東京大学)、崎濱紗奈氏(EAA特任研究員)がアドバイザーとして参加した。

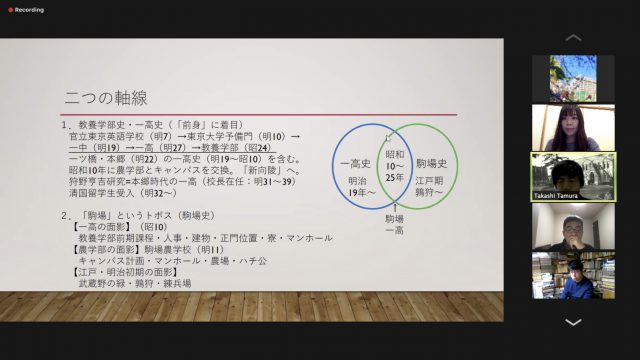

最初に田村氏から、「一高」を主題にして映像作品を制作するに際して二つの軸を立てることができるのではないか、という提言がなされた。ひとつには官立東京英語学校にまで遡ることのできる組織の沿革があり、もうひとつには駒場というトポスに折り重なるさまざまな時代の面影があり、それら両軸をおさえることが重要である、と。

第3回ワークショップにおいてわれわれも確認した駒場キャンパスに遺る農学部時代や一高時代の名残のほか、田村氏は駒場の植生についても触れ、特高館(現101号館)が建てられたころにはウメや金木犀、メタセコイヤが生えていなかったことが当時の写真とともに示された。また、第2回ワークショップでの星野氏の発言に応えるかたちで、駒場の「物理倉庫」について言及されている記事を紹介した。

田村氏の発表はかくして、駒場という場に降り積もり、経験的には容易に判別しがたいほどに混合した歴史の層を実証史学的な側面から腑分けしてみせ、同じ空間に流れる質の異なる時間を認識するための視座を与えてくれた。

一高が駒場に移るまでの前史を考慮にいれること、同時に、駒場キャンパスと周辺の地域性との関係に注意を払うこと。田村氏の示した思考の軸線は、われわれが理解しようとしている30年代の一高生の実態を推し量るためにきわめて重要だと思われた。というのも、寮日誌などの資料を読んでみると駒場移転後の一高生は少なからず周辺地域の人々から顰蹙を買っており、しかしながら他方で、くだんの「一高文化」は石井氏や折茂氏によれば本郷時代にはむしろ歓迎されていたようだからである。移転後の不和を示す物証として、たとえば渋谷の住民と一高生の折り合いが悪いと書かれた新聞記事や第4回ワークショップでも触れた映画『乾杯!学生諸君』などがあるのだが、重んずるべきは、それらを当の一高生が寮日誌内で取りあげてかなり激しく反発している点であろう。このとき彼らのアイデンティティに何らかの危機が生じていたのではないか?

一高生としての矜恃に駒場というトポスはどれほどの影響を及ぼしたのだろうか。この問題を考えるためのヒントは、たとえば本郷時代から受け継がれた生徒による寮の自治制度と皆寄宿制度に探ることができるかもしれない。キャンパスという仕切られた土地に根差した「一高生」という同質性への執心と、その裏面である排外性。この意識はそのまま当時の中国人留学生にも向けられていた。1936年11月に行われた棣華会(留学生と日本本科生との親睦融和を目的とした会)秋季大会の議事録には留学生は「一高化」しなければならないという旨の発言が散見されるし、同年、特設高等科を通学制にすることに対して学内では強く反対の声が上がっていた(ところで「棣華」とは庭梅、つまりウメの花のことである)。一高史にあって「籠城主義」と称される精神がどのように駒場に受け継がれたのか――この関心は、かつて駒場キャンパスにおいて特高館が有していた印象を問うことにつながるだろう。

史料調査などを通じて得た知見をもとにしてリサーチ・アシスタントが上記のように発言すると、石井氏や折茂氏から、その頃と同じような帰属意識や排他性がいまの東大にも見られるかもしれないと切り返される。現在の留学生やPEAK生の置かれている環境と、どこか構造的に似てはいないだろうか。かつての入寮式と「オリ合宿」とは一脈相通ずるところがないか。「一高生」を回顧する「われわれ」の意識の裡にも鋭く反省のまなざしを向けなければならない、そのような当然持つべきはずの態度をあらためて思い出させる意見である。

また、星野氏が、十数年前、詩人の吉増剛造氏とともに駒場周辺を歩いた思い出を語った。1977年から数年間、井の頭線沿線に住んでいた吉増氏がかつての記憶を滔々と話すのを聞いて、同じ空間を共有していながらも語りのなかで時間のずれが浮き彫りになっていく奇妙な経験をした、と。ナラティヴと映像の乖離。そうした手法が使えるかもしれないというアドバイスだった。つまり、声とイメージの二重性によって駒場を特異な多重露光の時空間に変えることだろうか、と思い巡らしながら報告者である私はマルグリッド・デュラスの映像作品を想起し、また、いまは閉鎖されている駒場キャンパスの地下通路のことを考えつつ、一高生が、ひいてはさまざまな時代の「駒場生」が日常的に歩いていた駒場の地形を辿りなおす必要があるだろうと思い至る。アドバイザーを交えることで、さまざまな思考の機会を与えられる刺激的なワークショップとなった。

報告:小手川将(EAAリサーチ・アシスタント)