2025年4月18日(金)より、EAAの主催で学術フロンティア講義「30年後の世界へ——変わる教養、変える教養」が駒場キャンパス18号館にて開催された。第二回は、國分功一郎氏(東京大学総合文化研究科)が「享受の快——カントと嗜好品」という題目で講義を行った。

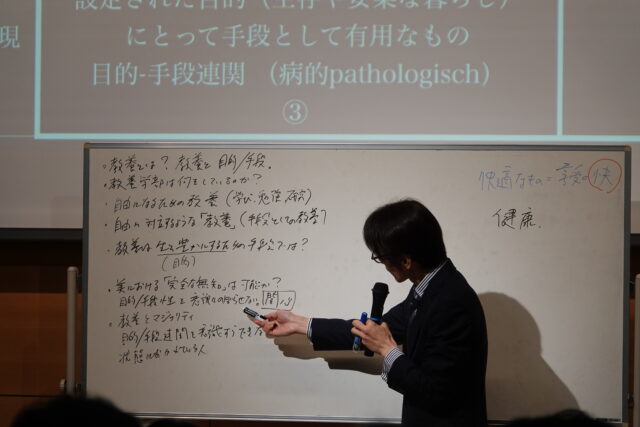

國分氏は、カントの『判断力批判 感情能力』と『実践理性批判』に配置されている四つの「快の対象」のうち、「崇高なもの(有益性)」と「快適なもの(享受の快)」に軸を据え、「楽しむこと」の内実を論じた。

「崇高なもの」とは、目的と手段を持つものであり、生存や安楽な暮らしといった日常生活の営みを支配するものである。一方、「快適なもの」は、目的と手段と結びつかず、「ただ楽しむ」、「ただ味わう」行為を通じて、私たちに直接的な満足をもたらすものであるという。「崇高なもの」と「快適なもの」は密接な関係にあるにもかかわらず、大量生産と過剰消費が溢れる資本主義社会においては、「快適なもの」が徹底的に排除されている。日常生活から手放された「享受の快」の価値を見つめ直し、それを取り戻すことができれば、社会の変革にも繋がるのではないかと、氏はさらに論じた。

会場では、学術フロンティア講義の中核をなす「教養」の概念と「享受の快」との親和性や、「享受の快」に内包されるマジョリティ性などについて議論が交わされ、活発な討議が繰り広げられた。

報告者は、「享受の快」と他者性との接続関係について、議論を深めたいと考える。「享受の快」や「嗜好品」は、従来個人の身体的・情緒的反応の文脈の中で論じられてきた一方、近年のフェミニズム理論やケアの倫理においては、日常生活が他者との不可避的な接触と依存にあることが指摘されている。そのため、自律した主体の枠組みを超えて「享受の快」を思索することで、享受と教養、さらに近代資本主義の都市空間との対話が一層開かれるのではないかと考えられる。

報告者:魏韻典(EAAリサーチ・アシスタント)

リアクション・ペーパーからの抜粋

(1)私は「推し活」という言葉が嫌いなのですが、今回の講義を聞いて腑に落ちました。「推し活」というのは、最近よく言われるようになった言葉なのですが、アイドルや好きなキャラクターのグッズを大量に集めたり、コンサートやライブに通い詰めたりすることで、その対象を応援することです。近年では企業によって推進されることも多く、「推し活」のためのグッズも多数販売されています。それ以前からグッズを集めるようなことは行われていたんですが、個人のコレクションのような形でした。それが今や、メディアやSNSによって駆り立てられるような形態へと変化しています。好きなものを純粋に愛でる喜びが失われ、それこそ目的ー手段連関に吸収されているのが納得できません。エンタメ業界は、最も目的ー手段連関に毒されている領域です。ソーシャルゲームが顕著だと思います。与えられるエサを口を開けて待っている消費者から、企業が金銭と可処分時間を搾っている状態です。もはや一企業がストップをかけても競争に負けるだけの状態なので、業界全体で規制を設けるしかないと思います。(教養学部・3年)(2)まず、僕にとって答えを出さない講義というのがとても面白かった。というのも、今まで答えを出すことばかりに執着してきた気がして、講義の最後にもあまりピシッとした結論が出ないがそれの感じもとても楽しかった。先生の話を聞いて、人間は発展していくが、それと同時に、快を失いつつある生き物なのではないかと思った。これまで発展と同時に享受の快を重視することを保てなかったからこそ、今の目的–手段をとても重視する社会が生まれたのだと思うし、快が存在しないような社会には反対だから、じゃあ人間の発展はやめるべきだというわけでもないと思う。今一度、本当に住みやすい環境とは何なのか、考えるべき地点に今、立っているのではないかと思った。(教養学部(前期課程)1年)