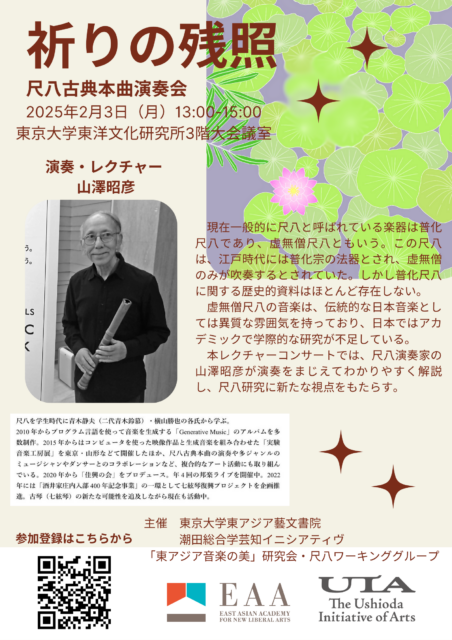

2025年2月3日、東京大学東洋文化研究所大会議室にて、2025年2月3日(月)13:00より、「祈りの残照:尺八古典本曲演奏会」が開催された。演奏とレクチャーは山澤昭彦が担当した。司会は田中有紀(東洋文化研究所)が務めた。研究者や学外からの様々な専門家が集まり、19名の参加者によって活発な議論も展開された。

近年、海外での尺八古典本曲への関心が高まっている。古典本曲は口伝により伝承されてきたが、現在は楽譜も出版されていることから、海外での演奏者も増えており、教会などでのコンサートも行われている。

古典本曲は、江戸時代に虚無僧が吹奏していた音楽であるが、仏教僧を自称している虚無僧の実態は「乞食をする武士」だったと思われる。虚無僧が居住していた虚無僧寺は、臨済宗の一派の普化宗の寺ということになっているが、普化宗に仏教としての実態は無く、虚無僧寺も同様で仏教寺院としての実態がない。

初期の虚無僧や古典本曲についての文献は極めて少なく、虚無僧と普化尺八がどのようなプロセスで成立したかについては謎が多い。歴史資料での記述は伝説に近いもので、信憑性があるものとは考えられない。虚無僧が演奏していた古典本曲は、伝統的な日本の音楽とは異なり、感覚としてはグレゴリオ聖歌に近い。

虚無僧に関する歴史的な出来事をみると、日本にキリスト教が伝わり禁教になった時期と重なることがわかる。虚無僧寺があった場所も当時のキリスト教の布教地と重なる。虚無僧がキリスト教と関連があるのではないかという視点でみると、虚無僧寺や古典本曲が、従来の伝承から考察する世界とは全く違うものに見えてくる。

今回のレクチャーコンサートでは、最初に普化尺八と虚無僧について解説した後、古典本曲の古伝三曲「虚鈴・霧海篪・虚空」、琴古流の「鹿の遠音」、江戸から明治時代の虚無僧・神保政之輔が作曲した「奥州薩慈」を演奏することで、普化尺八で吹奏する音楽がどのような音楽かを知ってもらうことができたのではないかと思う。

謎が多い「普化尺八と虚無僧」の成立過程の解明は、これまでの日本音楽史の研究や尺八学の知見だけでは難しい。音楽美学、西洋音楽史、キリスト教布教史、日本外交史、禅宗、茶道、日本美術史、江戸文化史、比較言語学などの学際的な検討が必要と思われる。「東アジア音楽の美」研究会・尺八ワーキンググループでの議論が、日本音楽史と西洋音楽史のミッシングリンクを解明する新たな視点を発見する「場」になることを期待したい。

文責:山澤昭彦