2024年9月28日(土)と29(日)の二日間にわたり、東京大学駒場キャンパス18号館ホールにて、「デリダ没後20年アジアシンポジウム 他者の翻訳——戦争・宗教・生-死」(英題:“Symposium : Derrida Studies in Asia, Translations of the Other——War, Religion, Life-Death”)が開催された。このシンポジウムは、2004年10月9日にこの世を去った、20世紀フランスを代表する哲学者ジャック・デリダの没後20年を記念しようと大学院生によって企画されたものであり、東京大学東アジア藝文書院(EAA)および國分功一郎研究室が主催、また脱構築研究会が後援に入る形で行われた。

デリダが活動の主な拠点としたヨーロッパにとっての「他者」の地、アジアにおいて、われわれが今日なおデリダの哲学をいかに論じ、そこから何を学び取るべきなのかを問い直す、格好の機会になったことと思う。以下で、その流れと概要を報告したい。

Day 1(9/28)

9/28(土)の午前9時50分、まずはEAA院長である石井剛氏の開会の辞によりシンポジウムの幕が開いた。石井氏からは、「アジアにおいて哲学するとはいかなることなのか?」という、本シンポジウムの一つのテーマでもある問題に正面から向き合うことの必要性が提起された。非常に有名なエピソードだが、2001年、晩年のジャック・デリダが中国を訪問し現地の研究者たちと対談した際、彼はこう言い放った。「中国には哲学はなく、思想しかない」。当時の研究者たちを動揺させたこの言明に、石井氏もまた批判的に言及する。ジャック・デリダの「哲学」にアジアのわれわれが向き合おうとするとき、そもそも哲学とはいかなる営みなのか?という問いを回避することは決してできない。そしてそれはまさに、デリダ自身が向き合った問いでもあったと言える。単にデリダの思想を整理するのみならず、そもそもデリダから哲学することを学ぶとはいかなることかを問い直そうとする本シンポジウムの幕開けに、これ以上なく適った開会の辞であった。

石井剛氏

石井剛氏

その後、運営責任者である國分功一郎氏から本シンポジウムの企画の経緯に関して簡潔な説明がなされたのち、一人目の発表者である国立中央大学(台湾)の黃雅嫺(Ya-Hsien Huang)氏から、『未知の友から、「おそらく」の友の到来へ(From the Coming of Unknown Friends to ‘Perhaps’ Friends”)』という題で、デリダの1994年の著作『友愛のポリティックス』の分析を主題とする発表がなされた。アリストテレス、ハイデガー、ブランショの議論を踏まえつつ、デリダにおける友愛の概念が帯びる「おそらく」(“perhaps”)という不確定性を扱う黃氏の議論は、他性への開けというデリダ的な倫理の問題系を友愛の観点から捉える重要性を示唆するものであった。

黃雅嫺(Ya-Hsien Huang)氏

黃雅嫺(Ya-Hsien Huang)氏

続いて、チュラロンコン大学(タイ)のカセム・ペンピナント(Kasem Phenpinant)氏から、『デリダとの対面——生、死、そして不可能なものの経験(Face-to-face with Derrida: Life, Death and the Experience of the Impossible)』という題で、デリダの哲学において自伝的な要素が持つ意義に関する発表がなされた。『割礼告白』などの自伝的テクストやエレーヌ・シクスーの記述を手がかりに、デリダ自身のアイデンティティのなかに住まう言語や宗教的な次元における他者性の問題を分析する発表であり、純理的な議論のなかに個人的な事情や欲望が混交する不可避性をも織り込もうとするデリダ特有の文体に光を当てる、興味深い発表であった。

カセム・ペンピナント(Kasem Phenpinant)氏

カセム・ペンピナント(Kasem Phenpinant)氏

昼食休憩を挟んだのちは、アジアがいかにデリダの脱構築と向き合うべきかに関する発表が連続してなされた。まずは、三人目の発表者である同済大学(中国)の陸興華(Xing-Hua Lu)氏から、『生物圏における極東思想のため、デリダを脱構築する——条件なき大学から学習領域へ(Deconstructing Derrida for the Far Eastern Thought in the Biosphere: From the University without Condition to the Learning Territory)』という題で発表がなされた。デリダの「条件なき大学」概念を参照しつつ、グローバリゼーションやデジタル技術、資本主義の影響に対する哲学的抵抗のあり方を模索する発表であり、生物圏における人類の共存を学ぶための「学習領域」として大学を再構築する必要性と、そのためにこそ脱構築的な方法論が用いられるべきであることが主張された。

陸興華(Xing-Hua Lu)氏

陸興華(Xing-Hua Lu)氏

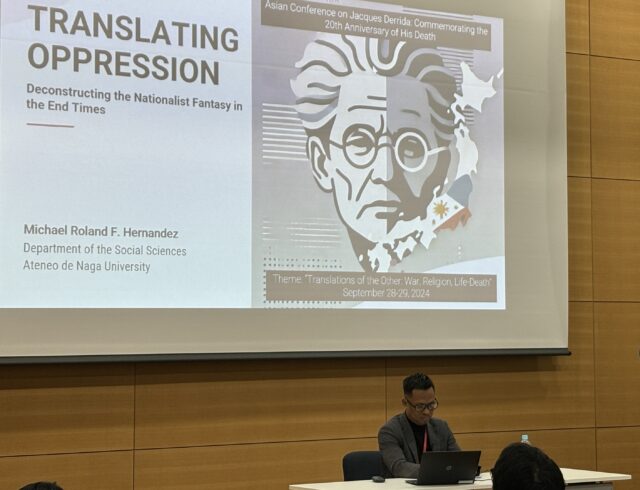

続いて、アテネオ・デ・ナガ大学(フィリピン)のマイケル・ヘルナンデス(Michael Hernandez)氏から『抑圧の翻訳——終末の時代におけるナショナリズムの幻想を脱構築する(Translating Oppression: Deconstructing the Nationalist Fantasy in the End Times)』という題で発表がなされた。近代のフィリピンにおける国民意識の形成について、歴史的経緯も踏まえた批判的検討を行いつつ、近代的なナショナリズムのあり方を脱臼させ、新たなアイデンティティ形成へと人々を開いていくものとしての言語、そして脱構築の必要性が論じられた。

マイケル・ヘルナンデス(Michael Hernandez)氏

マイケル・ヘルナンデス(Michael Hernandez)氏

30分のコーヒーブレイクを挟んだのち、Day 1 最後の講演者であるエラスムス・ロッテルダム大学(オランダ)のユク・ホイ(Yuk Hui)氏から、『他者の代補(The Supplement of the Other)』という題で発表がなされた。『グラマトロジーについて』における議論などを参照しつつ、「代補」の論理という抽象的な読解格子では分析できない、個別の世界観における技術や道具の歴史的出現を分析することの必要性、すなわち「代補を代補する」必要性を、自身の宇宙技芸に関する分析などを背景にしつつ展開する発表であった。

ユク・ホイ(Yuk Hui)氏

ユク・ホイ(Yuk Hui)氏

Day 2(9/29)

二日目は、東京大学(日本)の國分功一郎(Koichiro Kokubun)氏から、『差延と中動態——ジャック・デリダによる哲学の起源(“Différance and the Middle Voice: The Origin of Philosophy according to Jacques Derrida)』という題で発表がなされた。『哲学の余白』における「哲学の起源には中動態の抑圧があるのではないか」という言及を手引きに、ジョルジュ・アガンベンなどの中動態に関する議論を参照しつつ、デリダの鋭い「直感」に明確な説明を与えることを目標とする発表であった。途中には、プラトンの対話篇『アルキビアデス』を指導院生と演じ分け、朗読する場面などもあった。

國分功一郎(Koichiro Kokubun)氏

國分功一郎(Koichiro Kokubun)氏

続いて、ソウル大学校(韓国)のウーサン・カン(Woosung Kang)氏から、『デリダと精神分析の対峙(Derrida’s Confrontation with Psychoanalysis)』という題で発表がなされた。『絵葉書』所収の「真理の配達人」などを参照しつつ、精神分析において否定神学的な仕方で維持される単数の欠如、すなわち隠された仕方で温存される現前の形而上学をデリダが問題化し、それを部分的に含みこみながらも乗り越えようとする論理としての差延・脱構築について分析するものであった。

ウーサン・カン(Woosung Kang)氏

ウーサン・カン(Woosung Kang)氏

昼食休憩を挟んだのちは、「特別企画 チャン・デュク・タオと、アジアにおける現象学の伝統(Special Presentation: Trần Đức Thảo and the Tradition of Phenomenology in Asia)」と題した企画が組まれ、ベトナム出身の知識人チャン・デュク・タオにまつわるセッションが連続で行われた。タオは最初期のデリダがフッサール現象学解釈について大きな参照項にしたことで知られ、アルチュセールなど当時のフランス思想界の大物たちも注目していたにもかかわらず、あまり研究されてこなかった「謎多き」人物であった。國分功一郎氏から、本シンポジウムこそタオに肉薄するにふさわしい機会だと考えたという企画趣旨が説明されたのち、発表が開始された。

まずはトンドゥックタン大学(ベトナム)のジョン・ハトニク(John Hutnyk)氏から、「狩りの隠喩——チャン・デュク・タオの探究(Hunting Metaphors: Investigations of Trần Đức Thảo)」という題で発表がなされた。1973年の『言語と意識の起源』を読解するものであり、タオが自己意識の歴史的な起源として分析した集団での狩り、および狩りにおけるハンドサインの形象について、タオがそれをある種の隠喩として分析の主題に選択したという、その選択の身振り自体に注目し読解するものであった。

ジョン・ハトニク(John Hutnyk)氏

ジョン・ハトニク(John Hutnyk)氏

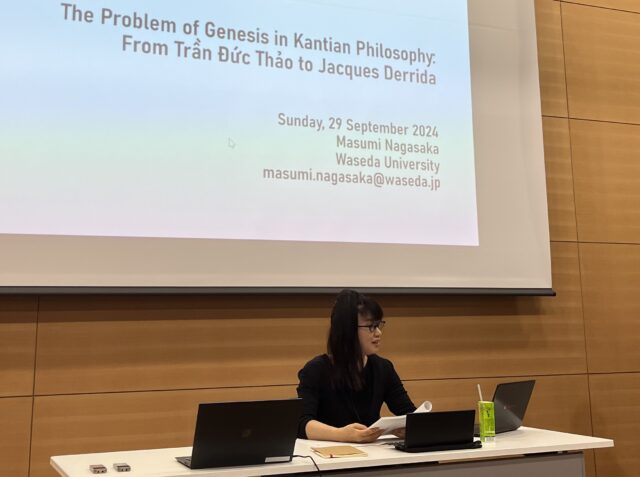

続いて、早稲田大学(日本)の長坂真澄(Masumi Nagasaka)氏から、「カント哲学における生成の問題——チャン・デュク・タオからジャック・デリダへ(The Problem of Genesis in Kantian Philosophy: From Trần Đức Thảo to Jacques Derrida)」という題で発表がなされた。1951年の『現象学と弁証法的唯物論』に注目し、カントの『純粋理性批判』における経験的統覚と超越論的統覚の間の分裂の問題を、フッサール現象学における発生の問題の点検を通じてタオがいかに乗り越えようとしたか、そしてそれが初期デリダの議論へどのように接続されていくのかを分析するものであった。

長坂真澄(Masumi Nagasaka)氏

長坂真澄(Masumi Nagasaka)氏

30分のコーヒーブレイクを挟んだのち、全登壇者による全体討議(Round Talk)が1時間以上にわたって行われた。議論の内容は多岐にわたったため本報告において一つ一つ要約することは断念せざるを得ないが、政治と真理の関わりや、政治とパフォーマティヴィティ、友愛、現象学の関わりなど、政治的な文脈においてデリダの概念が持ちうる意義について、各登壇者の発表内容も踏まえた有意義な討議が展開された。

デリダ研究においては従来、Derrida Todayなど、欧米を中心とする国際的なネットワークしか存在してこなかった。本シンポジウムは、アジア圏におけるデリダ研究者たちが一所に集まり議論し、国際的なネットワークを形成する契機になったという点で大きな意義を有するものだと言えるだろう。そして、生涯「生き延び」の問題を模索し続けたジャック・デリダという哲学者にとって、はるか遠くアジアの地における見知らぬ「他者」のわれわれが、彼の死後20年を経てもなお彼について論じ、彼を思い出し、彼を生き延びさせ続けているということは、きっと喜ばしいことであるに違いない。彼は微笑んでいる、少なくとも報告者はそう信じて疑わない。ジャック・デリダという固有名は、こんにちなお散種され続け、われわれのもとで生き延び続けている。本シンポジウムは、そのことを顕在的な仕方で確認するための格好の機会となったことだろう。

本シンポジウムの運営に際しては、EAAのスタッフの方々に大変大きな助力をいただいた。また、特に告知・広報において、脱構築研究会の皆様からも後援をいただいた。加えて、会場参加者限定で配布した原稿集冊子のデザイン・印刷などについては、編集者の中村大吾様に大変お世話になった。登壇者の先生方とあわせて、これらの方々に、心より感謝申し上げたい。

そして企画責任者の國分功一郎先生には、ご多忙の中にもかかわらず、大学院生三人がぜひシンポジウムをやりたいと言い募るのにお応えいただき、準備や運営について多大なご協力をいただいた。さらに運営メンバーでない國分研究室の院生の方々にも、当日運営のほとんどをお任せするなど多大なご協力をいただいた。とりわけ仁科戀さんには、Round Talkの司会という大役まで一任するなど過大なご負担をかけてしまった。これらの方々にも、心よりの感謝を申し上げたい。

報告:石原威(東京大学総合文化研究科修士課程)

写真:石原威(東京大学総合文化研究科修士課程)

パク・ジェスン(東京大学総合文化研究科修士課程)

孫宇辰(東京大学総合文化研究科博士課程)

渡辺理恵(EAA学術専門職員)

郭馳洋(EAA特任助教)