劉争『「例外」の思想——戦後知識人・加藤周一の射程』(現代図書、2021年)書影

2022年7月4日(月)、劉争(リュウジュン)氏(関西国際大学国際コミュニケーション学部)の博士論文に基づく研究書、『「例外」の思想——戦後知識人・加藤周一の射程』(現代図書、2021年9月刊)の公開合評会が、「加藤周一おしゃべりの会・羊の談話室」(仮称)との共催により開催された。同会との共催イベントは、岩津航『レトリックの戦場 加藤周一とフランス文学』公開合評会(2022年1月26日)に続き2度目となる。以下、登壇者のひとりとして、同会発起人のひとりでもある片岡が開催報告を行う。

会場風景

本合評会は、司会を担当する伊達聖伸氏(東京大学大学院総合文化研究科、EAA)が開講する東アジア教養学「世界歴史と東アジアIII」の授業の一環を兼ねつつ(なお本合評会の翌週の課題文献は加藤周一『三題噺』だった)、一般の参加者を受け入れ、ハイフレックス形式で開催された。まずは伊達氏により、登壇者中ただひとり京都からのオンライン参加となった最初の報告者、半田侑子氏(立命館大学加藤周一現代思想研究センター)が紹介された。

半田侑子氏

半田氏は冒頭、劉氏の著書の刊行を、「例外」という言葉をキーワードに、加藤周一の主著『日本文学史序説』(1975-80年)に描かれる知識人の系譜——あるいは劉氏の表現によれば「系列」——を描こうとする画期的な研究として歓迎した。敗戦直後や1950年代前半のフランス留学中には西欧文化の紹介や批評で注目されることの多かった加藤だが、帰国後の50年代後半には、日本文化の「雑種性」という新たな論点を打ち出した。外来の要素を排除した純粋化も、完全な西洋化もありえず、むしろ日本文化の希望はその雑種性にこそ見出だせるのだと示唆するこの「雑種文化」論を前提に、日本の「土着的世界観」と外来思想からの影響に着目して編まれたのが『日本文学史序説』だ。劉氏の研究は、文学と思想の相互作用の分析に取り組んだこの加藤の代表作の意義と可能性を、戦後思想史のなかで再検討しようとする重要な試みだと半田氏は評した。

半田氏によれば、劉氏による『序説』再読の独創性は、加藤が「例外」とみなした知識人に注目し、日本文化における彼ら「例外」の知識人たちが形づくる「系列」を分析することで、加藤の思想に迫った点にある。一連の知識人のなかでも、とりわけ劉氏が焦点を当てるのは山上憶良だ。加藤によれば、7世紀から8世紀にかけての支配層の文学は「土着の此岸的世界観の枠組みのなかで、現世享楽主義へ向い、短詩形のなかで、身辺の日常的光景に題材を限定しながら、その感覚を洗練する傾向を示していた」(『序説』ちくま学芸文庫版、上巻113頁)。それに対し、儒仏の思想を通じて超越的世界観を理解し、唐詩に倣って政治社会の問題にも題材を求めた憶良は、外来文化を吸収し自らの血肉とすることのできた「例外」にほかならず、加藤はこの憶良をはじめとする少数の知識人の文学を、日本文学における「孤立した傑作の系列」をなすものとみなした。劉氏の研究はこれらの表現への着目から出発しており、一連の「例外」とそれが形成する「系列」の重要性の認識を議論の前提としていると半田氏は説く。

加藤周一は、「日本文化という範疇を超えた思想の普遍的な真実(真理と現実)を求めた知識人に対する評価を惜しまなかった」と劉氏は強調する(『「例外」の思想』76頁)。けれども、『序説』を「雑種文化」論の発展として捉える劉氏にとって、「例外」的知識人は完全に日本文化の外部にとどまる存在ではない。「彼らの中には時代の主流ではなく非主流の「例外」として歴史舞台に出現したが、その精神が次第に後の時代の知識人に受け継がれて、やがて時代の主流になった人も少なくない」と劉氏は続けている。「例外」的知識人と「土着的世界観」のこのような関係を論じるに際して、劉氏は加藤の発想とトーマス・クーンが『科学革命の構造』(1962年)において提起した有名な「パラダイム」論——変則性の発見を通しての知的枠組みの組み替えの理論——との類似性を示唆する。

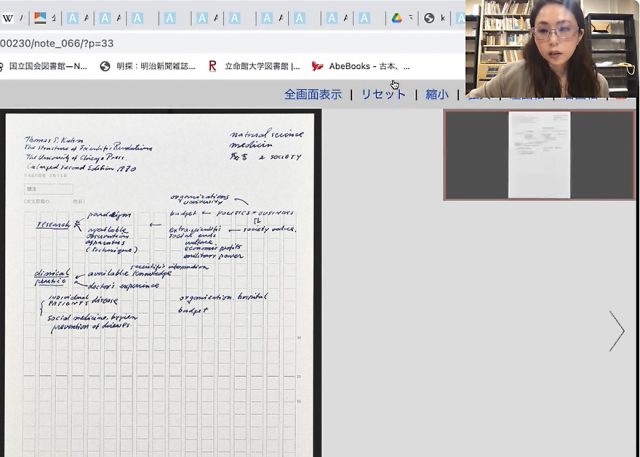

加藤周一文庫デジタルアーカイブ「斎藤茂吉 1882-1953」からの1枚

半田氏はこの点に注目し、報告において、加藤自身のクーンへの言及をいくつか紹介した。一方は、「斎藤茂吉の世界」(1993年)およびその準備過程のノートだ(「natural science medicin 茂吉 & SOCIETY」「斎藤茂吉 1882-1953」、加藤周一文庫デジタルアーカイブ)。そこで加藤は、彼自身と同じく医学研究者のプロフィールを持つこの詩人を論じながら、パラダイム論を参照している。加藤によれば研究室における茂吉は、既存のパラダイムの枠内で仕事をする「普通の科学者」(『加藤周一自選集』第8巻、414頁)だった。半田氏が指摘するように、加藤はこの医学研究における既成のパラダイムへの内属を、他のいくつかの側面と併せ、茂吉が外からの眼差しに開かれた「例外」の知識人たりえなかったことの証とみなしていた。

なお、これは合評会当日には時間の都合で議論できず、8月に本稿執筆者が立命館大学の加藤周一文庫を訪れた際に半田氏と見解の一致を見た点だけれど、上記の例に限らず、加藤はおそらくクーンの議論を知的営為の全般に拡張して論じたことはなく、つねに自然科学の領域に固有の条件に関わるものとして理解していたという事実をここで指摘しておこう。もちろんだからといって、クーンの発想を——劉氏の研究に限らず今日一般になされているように——より柔軟な解釈のもとに活かすことが禁じられているわけではない。それにまた、半田氏が本合評会において引用したように、劉氏自身、「自然科学の理論と素朴に関連づけることには慎重であらねばならないが」(4頁)との留保を忘れてはいなかった。

半田氏による加藤のパラダイム論への言及のもう一方に移ろう。こちらの言及は、半田氏が事前に劉氏より教示を得たもので、出典は2001年刊行の語り下ろし著作、『過客問答』(『加藤周一対話集』別巻、かもがわ出版)の一節(「聖書と論語のもつ意味」)である。そこで加藤は、既成のパラダイムの内部で仕事をする限りで過去の遺産の再検討を要しない「科学的文化」と対比して、「humanitiesの文化」においては聖書や論語のような共通の出発点に立ち返る歴史的アプローチが求められると説いている。劉氏は合評会に先立つ登壇者間のメールのやり取りのなかで、ここでの加藤は「クーンを意識しながらも、もう一つの土俵を提示した」と評した。この発言を紹介しつつ半田氏が述べたように、加藤の文学史・思想史を理解するための補助線としてパラダイム論に注目するという劉氏の試みは、単純な類似性の確認にとどまらず、さらなる検討を促す興味深い問題を提示したと言えるだろう。

最後に半田氏は、日本の「土着的世界観」の内部にとどまった知識人よりも「外国文化の「挑戦」に応じて傑作を生んだ少数の知識人」(『序説』上巻113頁)を評価するという加藤の選択の背景として、彼の戦争体験に論及した。戦時下の日本で精神的孤立を味わった加藤は、敗戦後に当時を振り返り、戦争に反対したが聞き入れられることのなかった少数者を、ギリシア神話の悲劇的予言者カッサンドラになぞらえた(「知識人の任務」『1946 文学的考察』)。自由、人権、理性といった概念の外来的性格を強調しつつ、半田氏は「加藤にとって民主主義は輸入されたものだった」と明言する。独創的な歌人であった斎藤茂吉が日本の戦争を、天皇を、さらにはヒトラーを賛美する「愚劣」(「鷗外・茂吉・杢太郎」『自選集』第9巻、105頁)とすら言いうる歌を作りえたのは、彼が「土着的世界観」の内部に閉じこもり、外から「挑戦」としてもたらされた新たな価値観への感受性を欠いていたからにほかならない。

こうして、加藤が描き出した「例外」の知識人たちの「系列」を辿りなおすことで、この「系列」のその先に位置づけられる丸山眞男、竹内好、そして加藤自身の思想の比較検討に新たな光を投げかけることができるだろう。半田氏は、『「例外」の思想』が描き出す少数の知識人の問題を現在の我々と地続きのものとして受け止めながら、著書のサブタイトルを「戦後知識人の射程」とした劉氏の狙いはまったく正鵠を得ていると結論づけた。

石井剛氏

続いて報告した石井剛氏(東京大学大学院総合文化研究科、EAA)は、劉氏の研究で論じられ、半田氏の報告の末尾でもその再検討の意義が強調されたばかりの加藤周一と竹内好の緊張をはらんだ関係に着目し、おおむね竹内の側に寄り添いながら言葉を紡ぐことで、前報告者とはかなり対照的な議論を展開したと言える。じっさい、半田氏が加藤に即して「民主主義」を始めとする諸理念の輸入的性格とその外からの「挑戦」を受け止めることの必要性を指摘したのに対し、石井氏は報告冒頭において、「徹底的な直輸入」をあえて提唱する加藤の戦後初期の挑発的主張(1948年の座談会「戦後文学の方法を索めて」)を受け、あからさまな敵意で応える竹内の姿を浮かび上がらせたのだった。

「私は、対立者である加藤を憎み、そして、敵として尊敬する」(「ある挑戦」、1949年2月)。竹内はこうした態度を、「秀才型」の加藤と「鈍才型」の彼自身という図式によって表現する。竹内はさらに、前者の傾向は加藤個人のものであるにとどまらず、当時日本のアカデミアにおいて最も優れた集団を形成するものとみなされた、「日本文化の代表選手」としてのフランス文学研究——岩津氏の著書の合評会で確認されたように、終戦後の加藤は東大附属病院勤務の内科医でありながら新世代の代表的なフランス文学者として遇されていた——全般の特徴をなすと論じて、自らが属する中国文学研究との違いを強調する。

秀才型と鈍才型の対比はまた、竹内において、日本と中国の近代化の対比に重ね合わせられていた。「ある挑戦」の下敷きとなった先行する論考、「中国の近代と日本の近代」(1948年4月)では、「追いつけ追い越せ」型の日本の近代化が優等生文化として特徴づけられ、ひたすらまじめに新しいものを求めるというその無原理性が、したがって「抵抗」の不在が指摘される。ヨーロッパへの「決定的な劣等意識」に苛まれ、「自分がドレイの主人になることでドレイから脱却しようとした」と言うべき日本の近代化の誤りを確信する竹内にとって、戦後に加藤が提唱した「直輸入」の徹底は、敗戦に至る明治以降の近代化の歩みを継続しようとする意志として受け取られるほかなかった。石井氏はこのように両者の関係を整理し、対立の埋めがたい深刻さを見定める。

しかも竹内は、加藤に代表されるフランス文学研究に対抗するのみならず、中国文学研究の内部にも対峙すべき敵を見出していた。吉川幸次郎らを代表とする古典中国学――歴史的呼称としては「シナ学」――もまた、いやむしろ加藤にも勝る「秀才根性の徹底ぶり」を示していたと竹内は不満を顕わにする(「ある挑戦」)。竹内はヨーロッパ志向の近代的学問に不満を抱く一方、そうした近代的学問編成の中に枠付けられつつ古典中国研究に甘んじ、同時代中国のダイナミズムに関心を払っていないように彼の目に映った「シナ学」にも反対して、アジアにおいて近代化に「抵抗」することこそがヨーロッパとともに全人類的な近代化への道を開きうると考えていた。

石井氏は、1961年の講演「方法としてのアジア」においてひとつのテーゼとして定式化されることになるこうした姿勢が、1948年の「中国の近代と日本の近代」においてもすでに打ち出されていたことを強調する。ヨーロッパと東洋は相照らし合うことによって存在しているというこの発想からするなら、1949年の「ある挑戦」で竹内が加藤への敵意を表明する一方、同じ加藤のことを「いちばん、尊敬している」と述べているのは皮肉でも何でもなく、当然の帰結として理解できる。

そのように述べたのち、石井氏は、しかし対立の先鋭化によってこそ共に進みうるとするこの方法は弁証法の論理のようにすっきりしたものではなかったと論を転じた。「ある挑戦」執筆の背後には、魯迅について書くことができないという強い不可能性の意識があった。竹内は魯迅を理解し尽くしたという達成感とは生涯無縁だったに違いない。加藤の側にも西洋文化の「徹底的な直輸入」の困難への自覚があったはずだと推察しつつも、石井氏はやはり竹内の側に寄り添い、そんな竹内の魯迅論を称賛する意図から「竹内こそは理解の限界まで進んだ稀な日本人であった」と断定する加藤の明快さに疑念を投げかけた。

「自己であることを拒否し、同時に自己以外のものであることを拒否する」(「中国の近代と日本の近代」)といった定式化に典型的に認められる竹内の態度のわかりにくさは、けれども明治以降の日本において決して竹内だけのものではなく、彼自身は自身に先行する例として二葉亭四迷を挙げていた。秀才型と鈍才型の対立図式は、フランス文学と中国文学、中国研究における「シナ学」と現代中国文学にばかりでなく、ロシア文学における西欧主義とスラブ主義の対立にも適用されていく。こうした対立を安易に解消せずに戸惑い続けたこの先達をめぐり、竹内は「二葉亭の懐疑」を語った(「ある挑戦」)。

より最近では、高橋源一郎氏が『日本文学盛衰史』(2001年)においてこの点に注目し、世界の実相を透明に描きうる「自由な散文」という坪内逍遥の理想を実現するどころか、ぎこちなさと粗野さをはらむ文体を通して「世界への違和感」を消しえないものとして保ち続けた二葉亭四迷の「懐疑」に再び光を当てた。竹内好の「鈍才」性に連なると評しうるこうした現代作家の文学史観と比べるなら、『日本文学史序説』において二葉亭の作品を坪内の理論の「実例」としか見なかった加藤の批評活動は、やはり抜きがたい「秀才」性を刻印されていると言うべきではないか。

このように問いかける石井氏は続けて、同じ『序説』で竹内好を語る言葉もまた、同様の表面的性格を免れていないと示唆した。竹内が、小田実と並び、「欧米ばかりでなく、アジアと第三地域を、彼らの参照の集団として発見した」(下巻523頁)といった加藤の言葉遣いが感じさせる俯瞰的な眼差しからは、竹内が「ヨーロッパの不安の根」(「中国の近代と日本の近代」)を刺激するような抵抗の主体とみなしたアジアもしくは東洋の姿は浮かび上がってはこない。

互いの相違を認めつつも敬意を示しあった2人の戦後知識人は、結局のところは、「秀才」と「鈍才」としてすれ違い続けるほかなく、前者を体現する加藤は後者の体現者としての竹内をついに理解しえなかったのかもしれない。こうして石井氏はあえて、劉氏の著書が示した構図――そこでは竹内は丸山眞男とともに、加藤という総合を準備する弁証法的対立の一項として位置づけられている――とは別のかたちで、2人の戦後知識人の関係を捉えなおしてみせる。

最後に氏は、日本のアカデミアにおけるヨーロッパと中国の関係がもはや竹内が論じたようなものではなくなっていることを示唆しつつ、加藤との緊張関係を通して竹内の仕事を振り返ることは、自らを含めた今日の中国研究者にとって、鈍才であることの自覚において中国研究をできているかを自問する契機としての積極的意義を持ちうるだろうと述べて報告を終えた。

第三の報告に移るに先立ち、石井氏が報告の途上で行った重大な補足的発言にひとこと触れておきたい。「シナ学」の「秀才」たちに向けられた竹内の論難に言及しながら、石井氏は1949年の『世界』8月号の特集「中国の現状をどうみるか――シナ学者の答え」を紹介し、彼ら古典中国学者が新生中国の台頭を理解しようと「苦悶」していた事実を伝える一方、同特集に寄せられた平岡武夫「天下的世界観は動かない」の一見しての頑迷固陋ぶりに聴衆の注意を向けたのだった。竹内がまったく意義を認めなかったろう平岡の議論は、石井氏がかつて論じたように、実のところは近代化の現実を踏まえたうえで、その先の展開への期待を込めて提出されていた(「「シナ学」の中国認識――平岡武夫の天下的世界観をめぐって」、代田智明監修『戦後日本の中国研究と中国認識』風響社、2018年)。2019年のEAA「学術フロンティア講義」において石井氏が示唆したように、こうした平岡の議論は現代中国の著名な哲学者、趙汀陽氏が提唱する「天下システム」論を想起させずにはいない。本稿執筆者の私見では、こうした秩序構想は、竹内的な「抵抗」のアジアとはかなり趣を異にするようにも思われる一方、根本的な多元性の重視という点で、加藤の「雑種文化」論との比較検討には一定の意義があるだろう。最近片岡が雑誌への寄稿(「アジアの複数性をめぐる問い――加藤周一、ホー・ツーニェン、ユク・ホイの仕事をめぐって」『群像』2022年7月号)において示唆したこの論点をめぐっては、後述のように本合評会において、劉氏が若干の応答を行っている。

片岡大右氏

それでは最後の報告に進むことにしよう。片岡大右(批評家)は、まずは前回の合評会で三浦信孝氏と片岡によって言及された、フランス文学者としての加藤の今日における不遇という事実に立ち返ることから始めた。というのも、劉氏の研究もまた冒頭において、加藤の今日的不遇、さらには忘却の可能性という由々しき現実を直視しているからだ。日本思想史を舞台とするこちらの不遇に関して、片岡はとりわけ、鎌倉新仏教の画期的意義を「仏教の「宗教改革」」(『日本文学史序説』第4章)として評価する加藤の議論が、黒田俊雄の顕密体制論が切り開いた新たな研究動向——末木文美士氏が振り返るように(『日本仏教入門』角川選書、2014年)、それは宗教改革の意義を相対化するカトリック宗教改革への注目に類比的なものだったと言える——によって乗り越えられたように見えてしまう、という事情を指摘した。黒田俊雄が顕密体制論を打ち出したのと同じ1975年に最初の巻が刊行された『日本文学史序説』は、アカデミックな思想史研究との関係では、死児として生まれたとすら言えるかもしれない。

とはいえ、加藤は旧仏教側の自己改革の動きにも目配せしており、実際にはそれほど一面的な議論を展開しているわけではない。それにまた、鎌倉新仏教が何より体現する超越的なものの導入を最大限に評価しながらも、『序説』においては至るところで、そうした超越的なものと現世の世俗的秩序が取り結ぶ関係に繊細な眼差しが向けられていることを忘れてはならない。本書は遠くから眺めるなら、外部からもたらされた超越性の教えが日本文化に固有の磁場のなかでつねに換骨奪胎され無効化されていく次第を、繰り返される一連の悲劇として描き出した著作のようにも見える。しかし加藤は、一方では「例外」と呼ぶべき思想的出来事や人物を重視しつつも、同時に、他方では、そうしたものを一定の緊張関係のもとに受け入れることで活性化される日本文化の全体に、一面的な称賛ではありえないにしても、少なくとも両義的な眼差しを注いでいた。およそ半世紀前に書かれたこの文学史・思想史は、このような両義性重視の観点においてこそ再読されるべきだろう。そしてこうした再読の作業を大いに励ましてくれるのが、劉氏の『「例外」の思想』にほかならない。

片岡はこのような観点から、劉氏の研究がそのタイトルにもかかわらず、例外的な存在をただ一方的に重視するものではないという事実に注意を促した。例外的なものは例外ならざるものと決して断絶しているのではなく、後者に属する諸々の存在が織りなす集合的な秩序と一定の関係を取り結んでいるのであって、その限りにおいて、例外的存在も結局のところ、集合の一員であるには違いないのだ。じっさい劉氏によれば、加藤が一連の「例外」の原型とみなした山上憶良は、だからといって日本文化にまったく異質な存在にとどまったのではなかった。憶良の漢文表現を仏典や漢籍と綿密に比較することで、劉氏は彼がそうした外国の文献を換骨奪胎しながら自分なりの世界観を構築したこと、とりわけそこではこの現世における生が重視されていたことを証明してみせる。

片岡は、独立の憶良研究としても出色のこうした分析を称賛したうえで、劉氏の憶良評価が加藤自身の『序説』における評価と多少のズレをきたしている可能性を示唆した。「憶良がみずからいうところをどこまで信じていたかは、別の問題である」(上巻107頁)と論じ、この万葉歌人の抱えていた曖昧さに注意を向ける加藤が、そこに積極的な意義を認めていたかどうかは必ずしも判然としない。加藤はむしろ、憶良の不徹底を惜しんでいるように読めなくもない。それに対して、劉氏のほうでは明らかに、外国の文化に多くを学びつつも日本の「土着的世界観」、とりわけその「現世主義」の側面を多少とも保ち続けた点でこそ、憶良を評価している。

ここに認められるのかもしれないズレは、劉氏が1970年代に書かれた『序説』を1950年代後半の「雑種文化」論に引きつけて読んでいることに起因している可能性がある。片岡はそのように推察しつつ、自らの仕事を含めた今日の加藤研究の基調をなすものと言える「雑種文化」論重視の傾向が、あくまでも後世における再解釈の所産であるという事実に注意を促した。じっさい、1960年代以降の加藤は雑種性重視の議論はほとんど展開しておらず、稀にこの主題への言及が認められるにしても、その意味合いは50年代とは変わっていることがしばしばだ。例えば、『序説』における唯一の「雑種文化」への言及を見てみよう。そこでは、それは森鴎外が語った「二足のわらじ」と等置されつつ、「西洋の歴史的な挑戦を内面化し、二つの文化の対立をみずから生きることで、それを創造力に転化する」ことを意味するのだと説明されている。ところが50年代においては、日本文化の「雑種性」はこうした創造的な努力によって未来に獲得されるかもしれない何かではなく、すでに成立済みの現実であり、ほとんど事実性への居直りのような挑発的な口振りで説かれていたのだった。「大衆は〔…〕雑種をそのままの形で受け入れ、結構おもしろく暮す方法を工夫している」(「日本文化の雑種性」)、といった具合に。

この時期の加藤の論調はやがて影をひそめることになるが、片岡によればその一因として、丸山眞男「日本の思想」(初出1957年)における批判を挙げることができる。岩波新書として刊行され長く読みつがれることになるこの論考の末尾で、丸山は加藤の提言に対し、諸文化の単なる「雑居」状態では困ると苦言を呈したのちに、「強靭な自己制御力を具した主体」の形成を通して「雑居を雑種にまで高めるエネルギー」を生じさせることこそが「私達の「革命」の課題」であるとして、彼自身の関心に沿うかたちで「雑種文化」論を再定式化した。「革命」と称しうるような全面的転換への志向はさておき、先ほど引いた『序説』における定義が、50年代の加藤自身による論述よりははるかに、丸山によるこの再定式化のほうに近いことは明らかだろう。さらに言うなら、「雑種文化」論の提唱と時を同じくして始まった高度成長期の日本の状況も考慮に入れる必要がある。彼のような知識人に励まされるまでもなく過剰に自信を深めていくように見えた同国民を前にして、加藤は日本の文化伝統の優位性を示唆するような論調を後退させ、日本の近代化の不徹底な性格を強調する議論を前景化するようになった――このように考えるのは自然な推論だろう。

『日本文学史序説』はそれゆえ、少なくとも明示的には、「雑種文化」論の継続として書かれた書物ではない。そのことを確認したうえで言うなら、それにもかかわらず、『序説』においても「土着的世界観」は単に克服の対象とみなされているわけではなく、加藤は折に触れ、そこにある豊かな富に光を当てようと努めている。本書で最も高い評価を与えられている文学作品のひとつが谷崎潤一郎の『細雪』、日本の「土着的世界観」の諸特徴を20世紀において輝かしく体現しきった傑作であることを想起するだけも、そのことは十分に理解できるはずだ。こうして見るなら、劉氏の研究の大きな意義のひとつは、『序説』における「土着的世界観」評価の両義性を、この70年代の著作を50年代の「雑種文化」論に引き付け、例外と例外ならざるもののあいだの相互作用に焦点を当てつつ再検討した点にこそある。片岡はそのように評して、劉氏の研究で繰り返し用いられる鍵概念と言うべき「受動的な主体性」の問題提起を、「土着的世界観」による「外来の世界観」の受容とその「日本化」のプロセスのうちに積極面を見定めることを促す理論装置の提案として称賛した。

事前の「概要」にあるように、劉氏の研究は「例外」という何気ない一語に注目し、それを「サルトルがキルケゴール読解を通して概念化した「単独的普遍 universel singulier」との関係で探究することで、一般性へと還元されえない単独性/特異性の問いを浮き彫りにする」試みだ。片岡はこの着想の独創性を改めて讃嘆しつつ、とりわけそこに、個の取替え不能性と集合的なものへの帰属を両立させようとする努力を認めて、まさにこの点における劉氏と加藤の問題意識の共通性を強調することで報告を締めくくった。

伊達聖伸氏

こうして3人の報告が終わり、司会を務める伊達氏は、劉氏の研究を「例外」という「図」の重要性はもちろん、それが生起する場としての「地」の側の両義性にも目を向ける試みとして評価したのち、劉氏の略歴を簡単に紹介した。2000年に来日し、当初は本学総合文化研究科の比較文学比較文化研究室に学んだ氏は、神野志隆光教授(当時)を指導教官として日本の上代文学研究の世界に足を踏み入れたのちに(閉会後に伺ったところでは、本書の充実した憶良論は修士論文の成果に基づくものだという)、神戸大学の博士課程に進んで、嘉指信雄教授(当時)を指導教官として、中国人としての知見を活かした加藤周一の比較思想史的読解へと進んだのだった。

劉争氏

劉争氏の応答に移ろう。22年前に初めて来日し数年間を過ごした駒場キャンパスで自著をめぐる議論の機会を得たことを喜びつつ、氏は「和魂洋才」と「中体西用」、「単独者」と「天下」、「雑種文化」と「中華民族」という3対のキーワードを提示して、著者としての応答を行った。

かつて両国がそれぞれ掲げた「和魂洋才」と「中体西用」というスローガンに典型的に表れているように、近代の日本と中国は類似した課題に向き合ってきた。中国の場合、中島隆博『中国哲学史』(中公新書、2022年)が強調するように17世紀以降のヨーロッパに大きな文化的インパクト――超越神の概念なき秩序形成の可能性――をもたらし、啓蒙思想を活気づけながらも、19世紀になると、逆に力を蓄えたヨーロッパの進出を受けることになる。こうして生じた、東洋の伝統文化に接続する新しい近代文化の創出という課題は今日の劉氏自身のものでもあるけれど、このような課題に取り組む中で出会い、希望を、光をもたらしてくれたのが日本の戦後思想家・加藤周一だったという。加藤の思想は、洋の東西を超え、文化と思想の多元性に基づく新しい世界文化を創造するためのヒントを与えてくれる。

続いて、「単独者」と「天下」をめぐって。劉氏は、片岡が『群像』7月号に寄せた前掲「アジアの複数性をめぐる問い」に言及し、とりわけそこで加藤の「雑種文化」論と並べて取り上げられた趙汀陽氏の「天下システム」論――そこでは例えば、「漢文化」が「多様な文化的雑種性の産物」として捉えなおされる――をめぐり所見を述べた。「天下システム」は多元性によって特徴づけられた新たな秩序構築への呼びかけとして理解することができるけれども、西洋への対抗の必要性から始まった外来の制度・文化・思想の受け入れが、いつしか内発的な政治理念の喪失と輸入概念への囚われを帰結してしまわないかという心配がある。この点では、東洋の一個人としての価値観と理想を妥協することなしに西洋の生み出した成果を獲得するという竹内好の「方法としてのアジア」の問題提起が参考になるかもしれない。

劉氏によれば、今日の中国の学術的な潮流にあっては、現在の中国に生きている生身の人間への関心よりもマクロ的な視点が重視されているように思われ、趙氏の「天下」論もその例に漏れない。それは全体的なシステムや世界構造に関する提案であって、個人性や個人主義の重視とは対照的な印象を受けざるをえない。劉氏はそのように指摘したのちに、だからこそ加藤周一の視点が欠かせないのだと主張した。加藤においては個の、個人の重要性が強調されるからだ。9月に刊行される『「例外」の思想』中国語版は、この点に鑑みてタイトルを若干変更し、『例外的個体』としたのだという。「個体」とはここで、「個人」を意味していると劉氏は解説した。

『「例外」の思想』中国語版

加藤の「例外」に注目しそれをサルトルを介してキルケゴールの「単独者」概念と結びつけるという本書の試みをめぐり、劉氏は別の機会に、柄谷行人『探究I』の議論との関連性を伊達氏から問われたという。劉氏はまずは、柄谷氏が強調する飛躍のプロセスが加藤には見られないことを指摘し、ついでサルトルやキルケゴールと加藤の違いにも説き及んだ。劉氏によると、前二者が単独的な諸個人間の関係を十分に問うていないのに対し、加藤は複数の「例外」的存在が、飛躍も断絶もなく互いにつながっている世界を描き出した。加藤にあって、普遍と個人はつねに連動している。そのように説きながら、劉氏はそもそも加藤の「例外」は数が多すぎるのだと言って笑った。「例外」は複数存在し、その数が増えるに伴い枠組みそのものが変化することになる。クーンのパラダイム論を想起したのはそのためだ。

劉氏は再び中国に目を向け、1958年の新儒家のマニフェストや石井氏の『戴震と中国近代哲学』(知泉書館、2014年)に言及しつつ、儒学の伝統の中に「individual」、すなわちそれ以上分割することができないものとしての「個」の概念を見出すことは難しいと評した。「聖人」や「君子」がそれに最も近いだろうが、完全に当てはまるとは言えない。中国における思想史叙述の企てを振り返っても、章学誠の『文史通義』(1832年)であれ、馮友蘭の『中国哲学史』(1934年)であれ、加藤の文学史・思想史と比べるなら、歴史を外側から眺めた全体像を提示しているという印象を受ける。内側に立脚点を据え、個別性や自発性を描き出しているとは思えない。それに対して、加藤の『序説』の特徴は、社会全体をマクロ的に俯瞰するばかりではなく、些末な問題だけをミクロ的に見つめるのでもなく、相反する2つの視座、つまり全体と個の2つの視点を兼備している点にある。劉氏はこのように強調したのち、この点の理解に関しては公刊された文献のみならず、立命館大学の加藤周一現代思想研究センター/加藤周一文庫の活動から大いに恩恵を被っているとして、半田氏および同センター顧問の鷲巣力氏への謝意を示した。

儒学的伝統をめぐるコメントの締めくくりに、劉氏は許紀霖『普遍的価値を求める――中国現代思想の新潮流』(中島隆博監訳、法政大学出版局、2020年)第9章の議論を取り上げ、未来の儒学の可能性を市民社会あるいは「民間」において形成される「公共的な倫理」への貢献のうちに見出す許氏の立論を踏まえつつ、集合的秩序としての「民間」の原点として「個人」に目を向けることの重要性を説いた。

3組目のキーワード、「雑種文化」と「中華民族」は、劉氏が以前三浦信孝氏から受けた問いかけと関わるものだという。劉氏は加藤の生誕100年記念シンポジウムの講演録を読み、韓国(出身)および中国の登壇者の発言に触れて、加藤の「雑種文化」の問題提起をめぐり、両国の受容環境の相違を感じたという(李成市氏の報告およびパネルディスカッションに参加した林慶澤氏の発言からは、純粋性志向の韓国におけるこの問題提起の不人気が伺えるのに対し、王中忱氏はパネルディスカッションにおいて、多民族社会中国においては雑種性の主張はさほどの違和感を生じさせないと語っている)。劉氏は葛兆光『中国再考』を参照し、とりわけ宋代以後、2度にわたる非漢民族の統治を通して深められた、今日公式には56の少数民族を抱える中国の文化的雑種化という現実を確認する。とはいえそんな中国でも、やはり葛氏が指摘しているように、「国学ブーム」、「伝統ブーム」が起こる中で、「実際には複数の文化に向かい合うべきところを単一の文化として選択しているという問題」があるのだという(『完本 中国再考』辻康吾監修・永田小絵訳、岩波現代文庫、2021年、第4章)。

加藤の「雑種文化」論の方法を中国の問題に応用するに当たっては、土台をなす「土着的世界観」として何を認定すべきなのか、そもそも認定できるような何かが存在しているのかという問題が浮上してくる。中華民族の文化形成においては、複数の外来思想と複数の土着思想がダイナミックに交錯してきたからだ。このような困難を指摘しながらも、劉氏は最後に、複数の視点から全体を把握しようと努めつつも個人という軸を決して離れることがない加藤の思想と方法は、中国文化の未来に大きな示唆を与えるものだという確信を表明して応答を終えた。

Zoom画面(下段左より伊達聖伸氏、石井剛氏、劉争氏)

4人の登壇者が話し終わったあと、残された時間はもはやわずかしかなかった。ここでは、司会の伊達氏が、片岡の前掲論考「アジアの複数性をめぐる問い」を念頭に、香港出身の哲学者ユク・ホイの思想と竹内好の思想の比較可能性を示唆する一方、「雑種文化」論の方法の中国文化への応用という劉氏の野心的な構想に期待を寄せつつアジア諸地域の歴史経験の多様性を強調したこと、石井氏が、すでに報告中で二葉亭への参照を通して言及されていたロシアという地域が提起する問いに立ち返り、ユーラシア大陸の中央を占め、ヨーロッパでも東アジアでもないその得体のしれなさによって正統性とアイデンティティを脅かすこの流動的で中間的な存在について考える必要性を説いたことを記しておこう。

登壇者間で十分に議論できなかったことに加え、会場およびオンラインの聴衆との質疑にまったく時間を割けなかったことは残念というほかない。事前の「概要」で劉氏の研究の目論見のひとつとして記した、「日中両国の近代化の経験の生産的な対話環境の構築」という課題は、そのまま本合評会のものでもあった。登壇者のひとりとして、本企画を開催した事実がこの課題に向けてのささやかな貢献となり続けることを祈念しつつ、いささか詳細にすぎるかもしれない報告を執筆した次第だ。

報告者:片岡大右(批評家、東京大学非常勤講師)