2021年8月10日(火)15時より、第23回石牟礼道子を読む会がオンラインにて開催された。参加者は、発表者の髙山花子氏(EAA特任助教)の他に、宮田晃碩氏(EAAリサーチ・アシスタント)、建部良平氏(東京大学大学院博士課程)、池島香輝氏(東京大学大学院博士課程)、山田悠介氏(大東文化大学)、倉持長子氏(聖心女子大学)、徐嘉熠氏(清華大学大学院博士課程)、そして本ブログ報告者の宇野瑞木(EAA特任助教)の8名であった。

今年度に入ってから、本読書会では、6月15日の盲目の座頭琵琶の説教節の上映会、石牟礼の新作能「不知火」の上映会を開催し、併せてその専門家である兵藤裕己氏(学習院大学名誉教授)、及び高橋悠介氏(慶應義塾大学)、倉持長子氏(聖心女子大学)を招いて講演いただきながら、伝統芸能の世界と石牟礼文学との交叉の在り方やその意味について議論を重ねてきた。

このような流れの中で、髙山氏が6月12日に京都の金剛能楽堂にて上演された石牟礼道子原作の新作能「沖宮」夜の部の公演を鑑賞し(ブログ報告はこちらhttps://www.eaa.c.u-tokyo.ac.jp/blog/report-20210612-ishimure/)、これをきっかけに、新作能「沖宮」の実行委員長代表の志村昌司氏を読書会にお招きしてお話を伺う企画が進んでいる。今回の読書会は、その事前勉強会として設けられたものである。

髙山氏は、最初に、自身が金剛能楽堂にて新作能「沖宮」を鑑賞した時に体感したことや印象的であったことについて語った。髙山氏が特に印象的であったと述べたのは、前半の「二重唱」においてセザール・フランク作曲の歌曲「アヴェ・マリア」、そして石牟礼道子作詞・佐藤岳晶作曲の「黒髪」と「アニマの鳥」が歌われた点であったという。特に「アニマの鳥」では、16 世紀末に天草で作られたとされる竹のパイプオルガンの複製楽器の音声が用いられていたとされ、どのような音色を舞台に響かせていたのか非常に興味惹かれるものがあった。

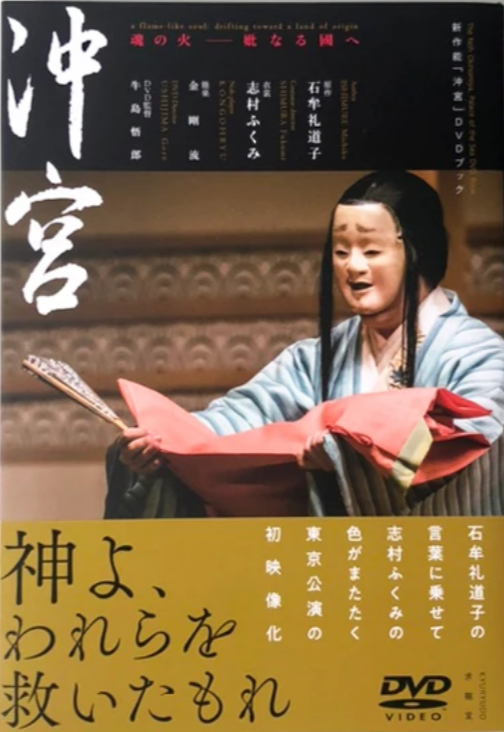

もう一点は、後半の新作能「沖宮」にて、志村ふくみ氏によって染め上げられた衣裳の色と輝きであったという。とりわけ竜神に人柱として供される少女「あや」の緋色の衣裳の舞の際の光の照り返しは鮮やかであり、そういた染めの過程と石牟礼の言葉や思想がどのように作用しあったのかという点に注意が喚起された。

続いて、パンフレットの情報なども紹介しながら、改作された箇所やその意図についての主催側の説明にそって、原作との違いについて検討がなされた。具体的な大きな改変としては、天草の乱の後、干ばつに苦しむ村で、雨乞いの儀式の人身御供となる亡き天草四郎の乳兄妹の「あや」という少女を連れていく存在が、竜神から「大妣君」に変更されている点、また全体としてもともと戯曲の科白劇として作られた文体を能にあうように七五調に整える際に、石牟礼の晩年の詩などを謡の中に織り込んだ点が挙げられるという(中村健史「解説 妣が国・沖宮」参照)。

『新作能「沖宮」DVDブック 魂の火 ――妣なる國へ』(求龍堂、2019年)

新作能「沖宮」DVDブック 魂の火 – 妣なる國へ — アトリエシムラ (atelier-shimura.jp)より

以上を受けて、議論の時間に入った。まず能の専門家である倉持氏から、石牟礼の新作能は、過去を引き受けて供養することと、生者と死者だけではなく、死者同士を引き合わせることという二つの能の核をなす要素を併せ持っている点が指摘された。特に、生前には争い合った仲の者同士が、死後に出会い和解しともに浄化されるという能における構造は、石牟礼の「草の砦」(ただし、これは「戯曲」とされている)にも確認されるという。読書会では、これまでも生者の世界に死者の世界が接続する構造を出現させる能舞台の特質が議論されてきたが、石牟礼にとって、能がもつ死者同士を引き合わせて和解させるような構造もまた重要であったのではないか、と気づかされた。

また、能は鎮魂と共に、供儀という要素もある。そもそも能役者の舞台上の身体は、面による孤独と重い衣裳の拘束により心筋梗塞を起こしてもおかしくないほどの過酷な状態にある点で、舞台に捧げられる供儀でもある。

しかし同時に、石牟礼が舞台において供儀というテーマを敢えて扱ったこと、たとえその先に幽かに救済がほのめかされたとしても供儀の構造がなくなるわけではなく、その点をどう受け止めればよいのか、という問いも浮上した。また、その救済的な要素として新たに加えられた、「あや」を迎え入れる「大妣君」という母性的存在の是非も議論された。そこから、以前に張政遠氏が発表された際の石牟礼の「愛情論」に関する議論や前回の伊達聖伸氏の「小国論」をテーマにした授業の議論にも接続しながら、石牟礼における「母性」なるものをどう評価するか、といったことが議題に上がった。石牟礼における「妣の国」は折口信夫に由来する民俗学的な地盤を踏まえていると思われるが、さらに生命の母を強調するようなエコフェミニズム的な危うさに近接しつつも、しかし「妣」という母系の連なりが他者との連続性を担保する点や母・女というジェンダーを超越して「マザリング」(中村佑子『マザリング 現代の母なる場所』2020年)という「ケア」の動詞的な在り方・行為として捉えられる可能性もあるといった意見が出た。「mothering」は「-ing」というように、固定化された状態ではなく、つねに行為や運動として変化し続けていることを意味するのだろう。今回、なぜ石牟礼を読むのか、という問いに対して、すべてを否定せずに話を聞いてくれているような感じがする、という感想が相次いだことも、「ケア」の問題と通じて興味深かった。私個人としても、石牟礼は確かに母性的なものを強調した側面があるが、それは言葉によって分節される前の未分化な世界、森羅万象の共同性の世界への憧憬の比喩表現でもあり、ジェンダーそれ自体が石牟礼文学の本質的な問題ではないように感じている。

その他に、舞台上で主体が不確定なままに自由な語りがなされる「地謡」と「コロス」の関係性、石牟礼の『苦海浄土』第1部以来、40-50年間温められ続けてきた雨乞い祭文という民俗学的な土地の伝承・信仰世界への関心の意味、「もだえ神」と日本のカミの在り方の関連性等が議論された。

まだ「沖宮」を観ることができていない中で、髙山氏の観能の体験語りを通して様々に喚起された議論が繰り広げられたが、改めて能というものが、能の言葉だけでもなく、役者の身体表現だけでもなく、衣裳や音楽、その他様々な要素が織りなす総合芸術であり、出来事としてある、ということ抜きにして、この問題は論じることはできないのだろう、ということを感じた。

次回とその次の回で、新旧の「沖宮」の上映会を行う予定であり、実際の上演を体感できないのは残念ではあるが、これらの議論がどのように変化するか、とても楽しみである。

報告:宇野瑞木(EAA特任助教)