2021年7月9日(金)、オンラインにて開催された今学期の学術フロンティア講義最終回は、EAAの副院長・石井剛氏を登壇者として迎えた。テーマは「たたかう「文」――言語の暴力と希望について」であった。氏は古今東西の思想を参照し、「文」の内実およびその作用について論じた。

「中動態的な悪」/「システム的な悪」と「文」

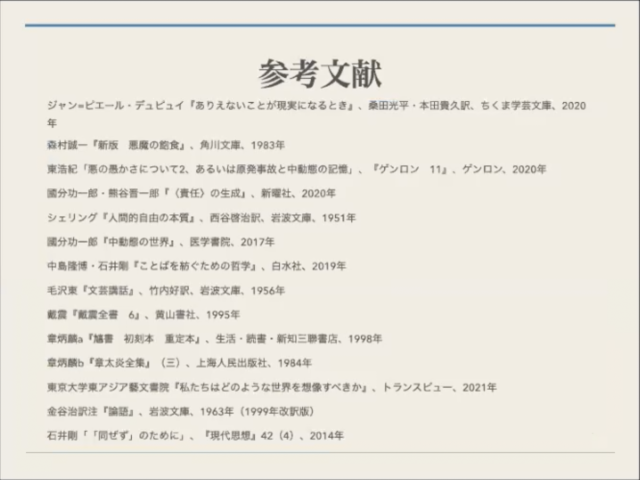

講義は最初に、「中動態的な悪」(東浩紀、引用は最後の文献表を参照)という、人間が能動的でも受動的でもなくただ周囲に従い、加害するはめに「陥って」しまうという悪の形態を提起した。それは「システム的な悪」とも称しうる。石井氏によれば、生成過程に善悪が共働する一つの中動態的なシステムとして世界を捉える見解は、東西の思想にともに存在する(戴震、シェリング)。

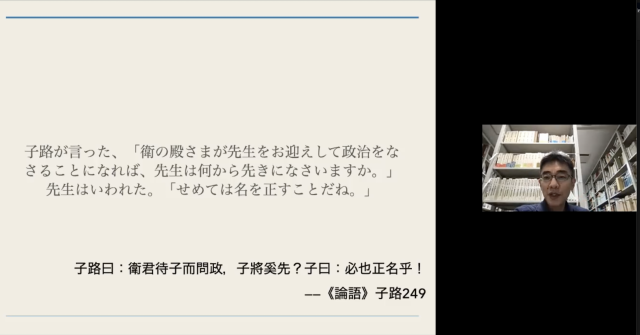

他方、かかるシステムは、悟性能力をもつ人類が「文」を介して構築しているものと考えられる。ここでいう「文」は、文字、文章、ないし文化全体を指す。「文」は、初めから病に付き纏われたものである一方で(章炳麟a)、悪を正す上での積極的な役割が期待されるものでもある(『論語』)。

「最悪の悪」を回避する

システム形成に組み込まれている「文」は、具体的にはいかにしてシステム的な悪に対峙しうるのか。システムに固有の悪は原理的に回避できないが、少なくとも「最悪の悪」——今学期の講義で検討された「原子力の悪」、「民主主義の悪」、「人類活動自体の悪」といった人類自らの力によって解決しえないような悪——を回避する可能性を考えるべきだ、と石井氏は主張した。彼はこれらの悪の克服に向け、未来の破局を公言し(デュピュイ)、あるいは過去における悪を記録する(章炳麟a)ために「文」を用いることを提案した。さらに、「文」の力には、他の生物を含め一種の「宇宙の希望」を切り拓く可能性があるという。

「文」の場としての大学

だが、今日的社会では「文」は機能しにくくなっているという問題がある。そこで、大学という、先生・学生がともにシステムによる束縛を一旦棚上げにし、「文」の形態を介して自由に議論し、それによってシステム的な悪を少しずつ修正していく空間が重要となる。これは孔子の教育観に遡ることができ、また本学期の講義を通してたどり着いた一つの結論である。

その後、「文」によって「たたかう」ことの意味、学校教育の実態や今後の課題に関して活発な議論応答が交わされ、議論が深められた。

丁乙(EAAリサーチ・アシスタント)

リアクション・ペーパーからの抜粋

(1)名を明確にすることは可能か。 講義で、例えば民主という言葉であってもアメリカと中国では全く異なり、もっと言葉を明確にしていく必要があると孔子が言ったことを教わりました。それは可能なのでしょうか。世界内存在といわれるように、人それぞれは独自の世界観を持っていて、ある事物に対してそれに対する解釈は人それぞれに異なるので、やはり全く同じような解釈を与えることは難しいように思える。しかし、それでも尚努力はするべきで、そのために歴史を記録してそれについて学ぶ必要があるのではないか、と考える。(文科三類2年)

(2)人間世界にはもともと善も悪もあり、言葉はもともと曖昧で病的なものであって、人為的な絶え間ない努力によってそれを正そうとし続けるしかないという考え方は、少し悲観的でもありながらやはり最悪の悪を克服するために必要なのかもしれないと感じました。「最悪の悪=人為的な力で癒すことができないとわかっていることをそれでも行うこと」とするならば、私個人的には現在の、コロナ化の中でオリンピックを強行しようとするIOCや政府の姿がタイムリーにそれだと想起されました。「文」の場としての大学は、個人の信条や政治的背景など様々な前提をいったん脇に置いて議論できる限定された場所だとおっしゃっていましたが、そのような要素すべてを捨象して中立なまっさらな状態で学問をすることは本当に可能なのか、逆にアクティビズムなど政治的な要素は学問の範疇に持ち込むべきではないのだろうかと疑問に思いました。(文科三類1年)

(3)情報量が圧倒的に増えていく中で、虚偽の記録をつけるなど「文」の悪用をする事例も増えているが、どう対処していくべきだろうか。「文」の悪用もやはり悪の生起にすぎず、その悪を記録するという形、すなわち「文」による抵抗でしか対応できないのだろう。今後、この構造が変わりうるとすれば、それはやはり「文」の力によるものであろう。(文科二類2年)