2021年6月25日(金)、第11回学術フロンティア講義がオンラインで開催された。講師は政治思想・日本思想史が専門の金杭氏(延世大学)で、テーマは「民主主義という悪の閾——他者なき民主主義とそのディレンマ」であった。

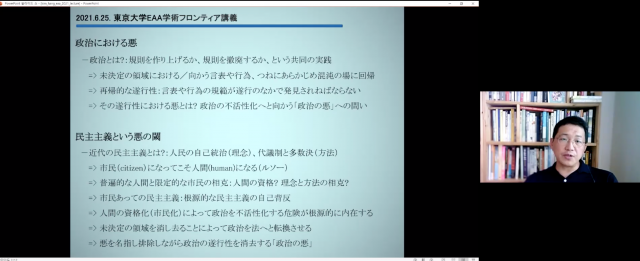

政治において悪とは何か。金氏ははじめに、政治とは公共の事柄における未決定的な領域およびその創出に向けられた言表や行為であり、常にすでに混沌の場に回帰しつつある再帰的かつ遂行的な共同行為であるという見方を提起した。この運動が停止し、未決定の領域が消去されるとき、人間は自分自身に関わる事柄でさえ外的決定に従って行動するという自己疎外に陥ってしまう。したがって、政治における悪は、政治の不活性化へと向かう契機それ自体として考えることができる。講義はこのような暫定的な定義から出発した。

民主主義という悪の閾

では、政治が不活性化するのはいかなるときか。金氏によれば、その契機は人民による自己統治という民主主義の理念そのものに潜んでいる。ルソーの『社会契約論』のジュネーヴ草稿には、「市民(citizen)になってこそ人間(human)になる」というフレーズがある。ここには、人間という全体にとって一部分をなすに過ぎないはずの市民という資格が、人間による自己統治に参加するための条件になるという根本的なねじれが現れている。民主主義には、人間に資格を与える(市民化する)ことで未決定の領域を消し去り、政治の遂行性を停止するという危険が内属しているのである。

韓国の民主化運動の場合

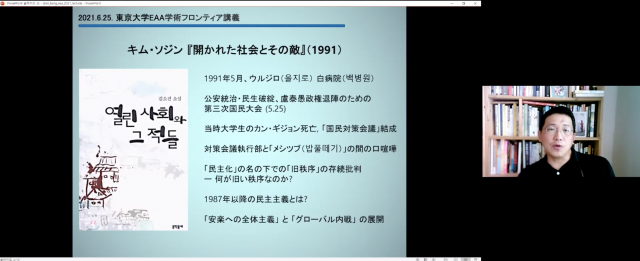

具体例として、講義ではまず韓国の民主化運動が取り上げられた。金氏は当時の映像を用いつつ、1980年の光州民主抗争に始まる民主化の動きが、韓国社会の自由主義化・消費社会化の動向と軌を一にしていることを指摘した。その上で、二つの流れの狭間に起こっていたことを鋭く抉る作品として、金昭晋(キム・ソジン)の小説『開かれた社会とその敵』(1991)が紹介された。1991年の民主化闘争に取材したこの小説では、運動に実際に参加していた「メシツブ」と呼ばれるホームレスの人々が、民主運動家たちの想像力において、運動を担うべき「善良な市民」像からいかに排除されていったのかが克明に描かれる。それは、経済的な豊かさを背景に、清潔で綺麗な善良な市民という人間像が民主主義の中心に据えられていく過程の象徴なのである。

他者なき民主主義/戦後日本の民主主義の場合

こうした現象は、韓国のみに留まらない。藤田省三『全体主義の時代経験』(1985)は、経済的繁栄の絶頂を誇った日本社会に対し、嫌悪や苦痛を与える状況そのものを排除しようとする現代の風潮こそ、全体主義のメンタリティーではないかと問うた。この問題意識は、シュミットにまで遡る。彼は『政治的なものの概念』(1932)において、人類、国民、市民という民主主義的主体の規定が、非人間たる「海賊」の排除を必然的に前提とすることを指摘している。

最後に金氏は、戦後最初の東大総長でもある南原繁を、近代日本における最も平和的で原則的な民主主義者として評価しつつ、彼の議論のうちにも同じ排除の力学があることを指摘した。南原は「外地異種族の離れ去った純粋日本に立ち返った今」における「君民一体の日本民族共同体」を語る(「祖国を興すもの」(1946))。彼の戦後日本の理想は、一度は「日本人」とされたはずの台湾や朝鮮の人々を「異種族」として排除することの上に立ち上げられているのである。

かかる排除のはたらきが、民主主義を侵害すると同時にその根源的な条件でもあるのだとすれば、他者なき民主主義への傾斜はいかにして歯止めをかけられるのか。金氏は最後に、嫌韓・ヘイトといった現代の問題もまた、こうした原理的な問題に向き合い、国家と国家の「あいだ」の領域で民主主義を問い直すことによってこそ取り組まれるべきではないかと問いかけ、講義を閉じた。

報告:上田有輝(EAAリサーチ・アシスタント)

リアクション・ペーパーからの抜粋

(1)民主主義を揺るがす、あらゆる集団に対するヘイトは、実はそれ自体が民主主義の成立条件であるという逆説が私にとって衝撃的だった。「自分たち大衆」とは異質な集団を「不衛生」であるとして排除することは、時代が移ろったり社会が変化したりすれば異常/正常の線引きは簡単に変容してしまう点でも危険な傾向だと感じた。昨日まで「正常」だった人がある日突然「異常」になったりその逆のことが起きたりすれば、一部集団の排斥どころか社会の分断が起きるが、それはまさに現代起こっている(起ころうとしている)ことではないかとも思わずにはいられなかった。(文科一類一年)

(2)同質的な空間・比較的均一な人間とともに高校時代を過ごし、現在もそうした空間に身を置いている私にとって、無意識のうちに異質な存在を排除する民主主義の側面は、身につまされる部分がありました。本講義では韓国における民主化運動の中で「善良な市民と彼ら(=メシツブ)」という区分がまさに民主主義の排除の原理を体現していると言及されていましたが、こうした減菌空間を特に現代人が希求するようになったのはなぜでしょうか。民主主義に内在する排除の暴力自体は古代からも存在し、近代国民国家のもとで強化されてきたように見受けられますが、とりわけここ数年のポピュリズムと排他主義にみられるように、「衛生的」な空間への固執が顕著になってきた根本的な要因が何であるのかという問いは、その解決策とともに検討に値すると考えます。

私は、やはりメディアという観点を検討の際に持つことが重要だと思います。例えば、我々はメディアを介して瞬時に自らの外にあるコミュニティや他者と繋がることができる一方、無意識のうちに自らと親和的な情報以外を排除することができるために、異質なものの存在を認知すらしない、あるいは認知していても関わりを持つことなく生きるということが可能な状態になっています。SNSが飛躍的な成長を遂げてきている2000年以降、特にこうした傾向は顕著なのではないでしょうか。他者の不在を快適なものとみなす心理の裏には、このような「異質なもの」への免疫力の低下があると思われます。しかし、コロナ禍によって無意識に排除していたものが否が応でも表面化し、向き合わざるをえなくなってきている今、こうした減菌空間に固執し続けることはもはや困難になりつつあります。長きにわたり我々が目を背けてきた事実に対してどのような態度を取るべきであるのか、この点についてもさらに検討の余地があるでしょう。(教養学部三年)

(3)冒頭で「他者なき民主主義」という言葉を聞き、まず、民主主義の本質を「同質性」に見出したカール・シュミットの議論を思い出しました。それを踏まえれば、「民主化」を求めるがゆえにメシツブを異質な他者として排除しようとした心情は容易に想像できました。そもそも、このように考えると、ミルの「他者危害排除の原則」は全く違った意味でも民主主義の根幹に関わるものと言えるのではないか、と思います。つまり、異質な他者を危害(を加えてくるかもしれない存在)とみなし、排除しようとする心情のことです。予防的で排他的な民主主義の相貌に気づくことができ、とても勉強になりました。(文科三類一年)