2021年6月4日(金)、8回目となる学術フロンティア講義がオンラインで開催された。今回はミハエル・ハチウス氏(東京カレッジ)による「知」の歴史から見た学問の「悪」がテーマであった。ハチウス氏は、日本文化史、特に世界史からみた近世・近代日本文化史、「知」の歴史を専門としている。

講義は、ハチウス氏による「知」の歴史についての紹介から始まった。15年前から発達してきた学問分野を表す用語として、“history of knowledge”が主にヨーロッパで使われている。日本では「知の歴史」あるいは「知識史」と訳されているものの、この概念自体はまだ定着していない。「知の歴史」という学問分野の特徴は、知識を抽象的な概念としてよりも「動いて触れるもの」として取り扱っていることである。要するに、知識史の研究対象は頭の中の知識ではなく、基本的に生産物としての知識の「社会的生産と流通」である。そして、歴史学者が研究対象と見なす知識は普遍的なもの、すなわちソクラテスが考えた「正当化された真なる信念」と異なり、歴史的な現象、つまり歴史が変わるにつれて変化していく知識であるとハチウス氏は強調した。知識の作用と効果、知識の媒体、そして知識がどのような形で現れているのかについての様々な問いかけは「知識史」の問題意識である。岩波講座『「帝国」日本の学知』シリーズ(2006)、『近代学問の起源と編成』(2014)などがその研究例である。

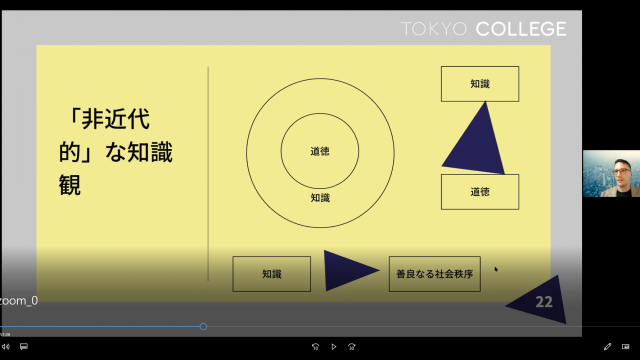

次に、ハチウス氏は日本史を例にしながら、学問の「善」と「悪」、つまり学問と道徳の関係をめぐって講義を展開した。真実を追求するため、倫理と道徳よりも知識を中核に据える「近代」の知識観に対し、「非近代」の知識観においては、知識が道徳を得るための一つの手段であり、そして知識を獲得する目的は善良なる社会秩序に立てるためだったとハチウス氏は紹介した。例えば、日本の近代化と知徳の関係を考える際、クレイグ(「徳川時代の日本における科学と儒教」1965)、丸山真男(『日本政治思想史研究』1952)など日本国内外の学者によって、知識と道徳の区別は近代化の大前提とされた。また、横井小楠、元田永孚と重野安繹の言説から、ハチウス氏は「前近代」という立場にいた幕末の知識人の近代批判によって、西洋発のグローバル知識体制の限界を考えることができるのではないかと指摘した。

最後、ハチウス氏は“epistemic virtue”(学問の美徳)、“scholarly virtue”(学者の善行)など知識史で近年取り上げられる概念をはじめ、学者の善行と悪行について、「実学」を中心に紹介した。儒学の用語としての「実学」には、もともと修身につながる学びという意味があるが、幕末に入るとその意味は次第に狭くなっていった。19世紀初頭、政治との関連でのみ生み出されるとされた「実学」が、幕末以降は西洋の軍事技術を習得することを意味するようになり、さらに応用可能な科学に偏るようになった。近代化の過程を経て、知識と道徳が分別されたプロセスを理解するために「実学」は重要な言葉だとハチウス氏は考えている。

報告:滕束君(EAA リサーチ・アシスタント)

リアクション・ペーパーからの抜粋

(1)これまでの講義に於いて考えてきた学問の悪というのは、どちらかと言えば、ある種の知識そのものが正しいのか否かという問題だったと思う。正確には、今日の授業を受けるまでは、このような問題を考えていたことはあまりにも自明だったため意識することはなかったが、今日の授業で向き合ったのはそれよりも更にメタな、如何に知識が現われたのか、そして如何にしてそれらが正しい/正しくないと認められるのか、という問題であると理解した。この視点は、現代に於いて学問の悪というものに如何に立ち向かうか、というこの講義の原点とも言える問いに私を立ち戻らせた。 即ち、これまで私は授業を聞く中で己が如何に悪に飲み込まれずに己が如何に知識をつけていくかということだったが、今日のお話で自覚したのはその知識というのは意識的にせよ無意識的にせよ歴史的な拘束を受けているということだった。日本の近代化において、知識が実学という文脈の中で道徳を欠かせないものとして語られる様は、歴史的検証なしには浮かび上がってこないものだろう。これまで私は知識史というものをあまり考えたことはなかったが、このような歴史的な検証に基づいた知識の現われる過程を知ることで――それはもはや自由意志というものは存在しないのだという諦めに繋がるのではなく、寧ろその反対に――無意識のうちにその時代の文脈に支配されているかもしれない知識を相対化し、それは正しいものなのか、道徳的なものなのか、考えることに繋がるのではないか。その意味で、学問の悪に立ち向かうに当って、知識史というものを知ることは必要不可欠だと考えた。(教養学部3年)

(2)私は、本講義において言及されていた「道徳」と「学問」の関係性に特に関心を持ちました。とりわけ権力と結びつきやすい学問に対して、技術や思想自身に罪はないという主張がなされる一方、いかなる学問も予期せぬ帰結につながる可能性を考慮して行われるべきだという見解も存在するでしょう。いずれにせよ、資本主義体制にひずみが生じてその限界が露呈しつつある現代において、学問と道徳のあり方を再検討することは必要不可欠な作業だと思われます。 しかし、日本における「道徳」を学問との関係性で捉えようとすると違和感が残るように感じます。というのも、我々が受けてきた教育カリキュラムにおいては「道徳」を独立した概念として扱っているためです。初等・中等教育において「道徳」「倫理」といった科目が他の科目と同列に存在し、それ単体として学ぶことがスタンダードになっているうえ、高等教育においても「道徳」はあくまで先行する知識の副産物程度の扱いでしかありません。したがって、ある学問において「道徳」的な視点から事象を捉えたり思索したりすることが困難になっているのではないでしょうか。(教養学部3年)

(3)伊藤博文が漢学は危険であるといったように、虚学には、時の権威が、彼ら自身を脅かしかねない不都合な研究を押さえ込むために用いた概念でもあった。こうした虚学は現代においても存在するのだろうか。私は、文系の研究の多くは虚学に近い扱いを現状受けているように思う。とくに1960年台に急速な経済成長をとげ、資本主義神話が根強い日本においては、この風潮が強いと感じる。資本主義は、技術力の無限の向上を信仰し、前提とするような理論である。この資本主義というイデオロギーにとって、文系学問は、その存在を脅かすものである。資本主義にとってもっとも好都合な状況は、全ての人が、資本の拡大や経済成長、価値の増殖こそが幸福度に直結すると信じ、つぎの技術革命を待ち望んで、ひたすら思考停止状態で目の前の労働に没頭する、という状況である。しかし、文系学問は、多様な価値を追求するという特徴をもつため、資本主義の専制に対して、別の価値を提案し、資本主義自体を相対化することができるためだ。(文科三類2年)

《企画》座頭と瞽女の説経(節)の語り——兵藤裕己氏をお迎えして