2020年9月28日(月)15時よりZoomにて第7回石牟礼道子を読む会が開催された。参加者は、鈴木将久氏(東京大学)、前島志保氏(東京大学)、山田悠介氏(大東文化大学)、佐藤麻貴氏(東京大学)、髙山花子氏(EAA特任研究員)、宮田晃碩氏(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)、建部良平氏(EAAリサーチ・アシスタント)、そして報告者の宇野瑞木(EAA特任研究員)の8名であった。発表は報告者でもある宇野瑞木(EAA特任研究員)が担当した。

今回、『苦海浄土』第2部(神々の村)を読む最後の回であったため、本発表では、石牟礼の多様な作家活動における創作の黎明期といえる短歌時代から第2部執筆までの流れを、特に石牟礼のテクストで反復される思念の場所ともいうべき「海と空のあいだ」のイメージの変遷に着目しながら整理することを試みた。今回参照軸に据えられたサブテクストは、下記の2本の論文である。

・井上洋子「「ゆき女きき書」成立考――石牟礼道子とフェミニズム」(佐藤泰至編『フェミニズムあるいはフェミニズム以後』笠間書院、1991年)

・岩淵宏子「表象としての〈水俣病〉――石牟礼道子の世界」『社会文学』15号、2001年)

両論考ともに石牟礼の短歌時代から『苦海浄土』第1部執筆までのプロセスを丁寧に追ったものであるが、特に前者は谷川から認識のための方法論(詩人の原点である「暗闇のみちる」「万有の母」の場所に下降する)を得、さらに高群逸枝の女性史観から影響を受けたことで、石牟礼の中に『苦海浄土』執筆のための思想と文体の土台が築かれたことを指摘するものである。後者は、さらに幼少期を題材とした『椿の海の記』における近代化によって損なわれる前の「命の源」たる水俣のイメージをも介して、『苦海浄土』第一部を近代産業の病根を独特の詩的感性で抉った作品として評価した。

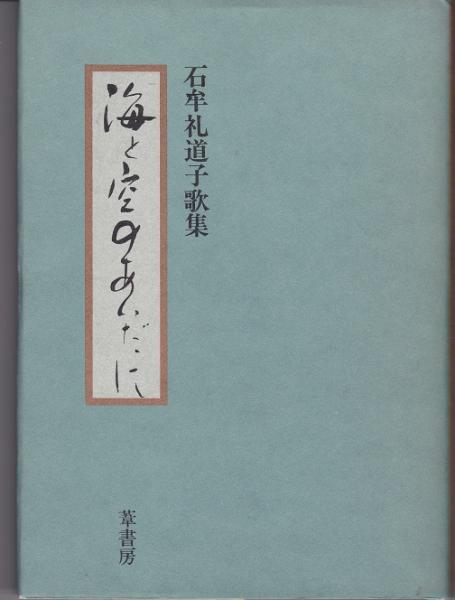

発表者(宇野)は、2つの論考を踏まえた上で、とくに「海と空のあいだに」という言葉に着目した。石牟礼は『苦海浄土』第1部の原題(『熊本風土記』1965-66年に連載)になる前に、12首の短歌の題(『サークル村』1959年4月)としてもこの言葉を掲げており、さらに1989年には、10代からの未発表の短歌や詩を含む詩集にも『石牟礼道子歌集 海と空のあいだに』(葦書房)という題を付けているように、石牟礼にとって自身の詩作がこの言葉に象徴されるものであることが窺える。そこで、この「海と空のあいだ」というイメージを石牟礼が谷川や高群と出会う前から持っていた思念の場所であったと想定し、それが石牟礼のテクストでいかに変容しながらも反復されていくかを追うことが本発表の主旨であった。

石牟礼道子『石牟礼道子歌集 海と空のあいだに』(葦書房、1989年)の表紙

まず発表者は、12首の短歌の時点で、「海と空のあいだに」という題のもとにいかなるイメージが詠みだされているかを確認した。すなわち、もともと石牟礼の短歌の主題であった「私の血の色」としての身内の苦しみや狂気の場所が、ここでは「母たちの海」という主体の複数性を獲得しており、それによって水俣病患者の世界へと通じる回路を開いていることを指摘した。

それと同時に、短歌から散文への過渡期を考える上で、同年に発表されたエッセイ「詠嘆へのわかれ」(『南風』)の中で短歌的な「詠嘆」への訣別を宣言している点に注目した。そこでは「日本の底辺」の「暗黒」に降りることで、自身のもともとの主題であった「愛」を再発見し、さらに高群に由来すると思われる母なる「古代」「原始」社会へと向かう道筋が示されている。発表者は、石牟礼自身が短歌で思念の場所としてきた水俣の「海と空のあいだ」の水平的世界に、谷川の示した最下層へ「下降」するという垂直のイメージが結びついたことで、短歌的な詠嘆としての「近代的なナルシズム」とは異なる、最下層に存在する原始的詩性(それは古代から連綿と続く妣たちの言葉)をとり出すという明確なイメージを掴んだと指摘した。

さらに、『苦海浄土――わが水俣病』(1969年)出版の際に、そこに自身の原体験の中にあった、文字を持たない祖母や母たちが生きていた仏教世界の声を導入し(「苦海」「浄土」、エピグラムの弘法大師和讃)、それによって作品世界はさらに重層的な響きを帯びることとなったことを述べた。

発表者は、以上のように第1部刊行時点までの「海と空のあいだ」のイメージの変遷を整理・確認した上で、さらに第2部で「海」「空」のイメージがどう表れ、変容しているかを考察した。すなわち第2部において、一度も歴史の表舞台に出てきたことのない最下層の人々の「〈言霊〉のるつぼ」の静かに湧く場所こそが「海と空のあいだの透明さ」であると明らかにされる。その一方で、第1部においては水俣の風土・自然と決して交わることのない異物として描かれていた新日窒水俣工場による汚染が、第2部に至って、汚染された歴史も溶け込み暴力的なまでに風土となりつつある場所へと変容していることを指摘した。

以上の発表に対して、質疑ではさまざまな方向から議論がなされた。まず短歌から散文へのプロセスが問題となった。特に「詠嘆へのわかれ」で宣言されたのは、「詠嘆」との決別であって「短歌」との別れではないことが指摘され、その切り捨てようとした「詠嘆」とは何だったのかということが改めて問われた。また「散文」と一口に言っても、「散文」の中の詩的な反復やレトリックの問題を含め、その性質を考えるべきという意見が出た。さらにこれに関連して中世以来の語り物に近い語り方について、型や詩的反復を残している一方で、短歌や詩との決定的な違いとして、時間をかけて長い語り物を共有する「時間の長さ」が指摘された。

哲学的見地からは、プラトンの洞窟の譬喩のように、暗闇まで行った人が戻ってきて啓蒙するような在り方と石牟礼の底辺の暗闇で何かを発見してから文学として書き出す構造の類比から、石牟礼は『苦海浄土』を書くということで、結局何をしているのか、という問いかけがあった。そして、その構造の中で救いというものがいかに可能となっているのか、フィクションという方法、詩的言語の問題がどうかかわっているのか、といった点が議論された。

この他にも、石牟礼の短歌創作の時代について1950年代の短歌を取り巻く日本の状況を考慮すべき点や短歌と散文の間の石牟礼の詩作についても見る必要性が改めて認識された。

以上のように、石牟礼の文学的出発点といえる短歌時代から『苦海浄土』第2部までを見通せたことで、一貫したテーマと共にその認識方法と表現形態・文体、語彙の取捨選択の過程もある程度把握できたが、一方で『苦海浄土』で石牟礼がしていることとは何なのか、という問いは、さらに深まることにもなった。さらに次回研究会からの第3部においてもこの問題を引き続き考えたい。

報告者:宇野瑞木(EAA特任研究員)