2020年9月20日(日)14時より、東アジア藝文書院・ジャーナリズム研究会第四回研究会/国際WSが開催された。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Zoomミーティングを使いオンラインで行われた。登壇者は梁蘊嫻氏(元智大学応用外国語学科准教授)、趙寛子氏(ソウル大学日本研究所教授)、そして土屋礼子氏(早稲田大学政治経済学術院教授)である。司会は松枝佳奈氏(東京大学特任助教)、ディスカッサントは主宰の前島志保氏(東京大学准教授)とイリナ・ホルカ氏(同前)が担当した。

研究会は、中島隆博東アジア藝文書院院長(東京大学東洋文化研究所教授)の挨拶から始まった。中島氏は領域・方法横断的な発表とその後の活発な議論に期待を示した。その後、前島氏による研究会の趣旨の説明、松枝氏による発表者各氏の紹介に続いて行われた発表内容は、本会の関心事「東アジアにおけるジャーナリズムの創造と展開」にまつわる、登壇者各氏が現在まさに取り組んでいる新しい研究であった。

最初の発表は梁蘊嫻氏による「『絵本通俗三国志』の出版――明治期日本と清朝の出版状況の比較」である。同一の主題を持つ出版物が、明治の日本と清朝の中国でどのように出版され、そのとき「版権」がどう問題になったかを比較することで、近代出版の特徴を明らかにしようとするものである。

『三国志演義』は日中問わず古くから人気を博し、江戸時代末期には『絵本通俗三国志』という絵入通俗小説が派生した。明治時代には本屋仲間の規制が緩み多くの版元が誕生、各々が活発に出版を行い、『絵本通俗三国志』にも多数のバージョンが生まれた。梁氏は挿絵の差異、テキストの頭注、活字のスタイルなどに注目しながら様々なバージョンを比較、各版元が先行版の大部分を踏襲しつつ様々な工夫を加え、オリジナリティある版を作ろうとしていたと結論付けた。

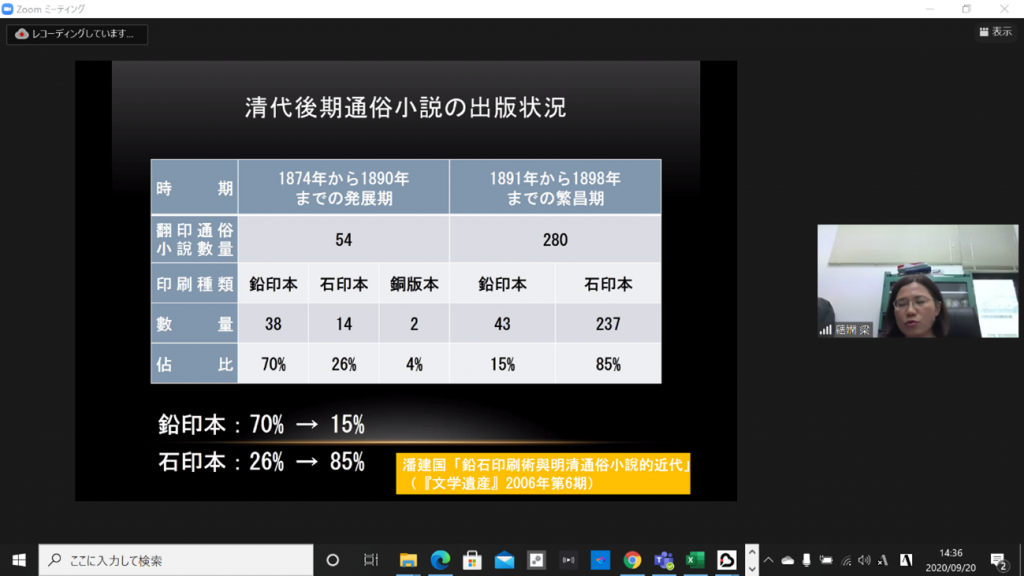

一方で清でも、特に上海で多くの出版社が立ち上げられ、通俗小説の出版が行われていた。見るべきものが少ないとされていたこの時代の清の絵入通俗小説には挿絵の質を高く評価されたものもあり、『三国志演義』の派生作品もそのうちに数えられる。梁氏は数々の事例を挙げつつ、日本明治期の絵入通俗小説が参照した先行版より挿絵の数を減らし、絵の質も粗くなる傾向があるのに対し、清では挿絵の数・質とも高い水準で維持されていたという相違点を指摘。その背景には石印本(石版・リトグラフ)という、速度と品質に優れた複製術があった。石印本は後に清の印刷方法の主流となるが、一方で「版権」侵害が横行する弊害も生んだと指摘された。最後に梁氏は比較という手法の有効性を改めて強調し、研究を日中両国の出版の交流に広げていくとの展望を述べた。

次の登壇者・趙寛子氏の発表「独立新聞の徐載弼――ナショナル・シンボルを創設し、ナショナル・ ヒストリーの外に立たされたジャーナリスト」は、徐載弼(ソ・ジェピル 1864-1951)を軸に、1880-90年代にかけての朝鮮半島におけるジャーナリズムの誕生、そしてメディアが採用したナショナル・シンボルの表現・表象の移り変わりをみるものである。

最初に徐載弼という人物について、次に彼が活躍した時代の政局について簡単な説明が加えられた。徐載弼は19世紀末の朝鮮半島(国の在り方を巡り守旧派と開化派が対立、さらに諸外国の思惑が入り乱れる激動の時代だった)にて開化派の団体・独立協会を創設、『独立新聞』を刊行し独立・開化を鼓吹した革命家である。趙氏は、朝鮮半島の先行メディアで列強の国旗やハングルがナショナル・シンボルとして扱われた例を示し、『独立新聞』がその流れを受け太極旗を愛国のシンボルとして提示、さらに多くの人々に読んでもらうため漢文ではなくハングルで紙面を構成したことを述べた。後に大韓帝国が国家儀礼で太極旗を活用するが、それに先駆けてナショナル・シンボルを広め、愛国心と連結させたのが『独立新聞』だった。

次いで趙氏は徐載弼の言説分析に移った。遺族の証言などから冷静・冷徹との評価を受けやすい徐載弼だが、彼の言論には独立・開化への情熱が表れている。趙氏は独立協会が毎週開催した公開討論会である「万民共同会」が1898年以降の民間新聞の勃興を支えたとの考えも示した。朝鮮半島における大衆参加の政治運動の起源と評価される一方、トップダウン的で熟議民主主義との距離も感じられる万民共同会の歴史的評価は、今なお困難である。

趙氏は徐載弼の言論上の業績の背景に、甲申事変の失敗による米国への政治的亡命があったことも指摘した。米国の市民権は徐載弼の盾となった一方、常に母国のアウトサイダーとなることを運命づけていた。徐載弼の愛国心は、儒教的道徳や家族・宗族にとらわれない「非国民の愛国心」だったと趙氏は述べた。朝鮮半島の近代史の中で「独立の志士」と評価されてきた徐載弼だが、近年では近代主義の再検討や「反日民族主義」の神話化といった多分にセンシティブな状況もあり、彼の評価がさらに難しいものとなっていることが語られた。

前半報告者:永嶋宗(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)

第三登壇者の土屋礼子氏の発表「近代日本のジャーナリズムにおける大衆化/民衆化」は、大正・戦間期のジャーナリズム史から近現代メディア史を総体的に検討し捉えようと試みた。大正末年、ジャーナリスト・永代静雄 (1866¬–1922)は自ら編集する新聞業界誌『新聞及新聞記者』で大正期のジャーナリズムを振り返る特集に寄せた小文「新聞を民衆に與へるまで」の中で、「民衆と共に新聞の城を経営」する新聞の理想を掲げた。永代にとっての新聞の民衆化の意味を問うことは、現代のジャーナリズム研究にも有益であると土屋氏は指摘する。

ジャーナリズム史における大正期は、新聞産業が拡張し、先の日露戦争や反講和運動で発揮された新聞の政治的発言力により、記者の社会的地位が向上した時代である。紙面は大見出しや写真・漫画による視覚化が進み、読者大衆にとって平易な表現や口語化も推進された。同時に、村落や工場による新聞など、民衆の自立性を志向する新聞も登場した。土屋氏によれば、永代の「民衆と共に」歩む新聞の理念は、こうした新聞と民衆の関係性の変化への肯定的な応答であった。同時代のジャーナリズム市場では、雑誌が担う文芸的公共性と新聞が担う政治的公共性がそれぞれ形成された。前者には女性作家・読者が積極的に参加し、後者の参加者は男性が中心で、選挙やストライキと連動した。

最後に土屋氏は、ジャーナリズムの大衆化の理論的視座を二点提示した。ひとつは、日本および世界のジャーナリズムの展開を「高級紙」「一般紙」「専門紙」「通俗紙」という新聞の四類型から見た場合、「高級紙」である「英語を基盤としたグローバル知識層向け高級メディア」と、それに対置される地元言語ジャーナリズムの一層の大衆化(「一般紙」「専門紙」「通俗紙」の成立・発展)として考えることができるのではないかという視点である。もうひとつは、ジャーナリズムの大衆化/民主化を「知識人層による啓蒙・宣伝機関を目指す方向性(マス・コミ化)」と「知識人層からの分離・独立と自主を目指す方向性(ミニ・コミ化)」の両側面を含むものとして考える視点である。従来の大衆化研究は主に前者に注目してきたが、大正末期に永代が描いた新聞像は後者に着目する意義を示しているとの指摘がなされた。

三報告の終了後、討論者の前島志保氏とイリナ・ホルカ氏によるコメントが続いた。

まず前島氏は梁氏の発表について、日中での石版印刷の普及の差は、既存の技術に依拠した社会システムと後続の技術との齟齬を物語っており興味深いと述べ、中国における新技術導入に伴う出版状況の悪化には版権侵害以外にどのようなものがあったのか問うた。次に、趙氏が挙げた女性・子どもを交えた討論会やイベントに示唆される最初期のナショナリズム運動参加者の多様性はその後継承されていたのか、また、アメリカを行き来した徐載弼の思想はナショナリズムの枠組を超越していた可能性もあるのではないかと尋ねた。土屋氏の発表に対しては、小新聞の流れを色濃く残し文芸に強かった『都新聞』や、早くから家庭欄に力を入れていた『報知新聞』のような新聞を新聞史にどう位置づけるかを問うた。さらに、対象読者層と内容に幅のある戦間期日本の女性雑誌の例をあげ、文芸的公共性をはじめとする西洋の公共圏概念を援用して論じることの妥当性と難しさについて問題提起した。

続いてホルカ氏は、梁氏が示す『絵本通俗三国志』の様々な版と、読者層の違い・変遷の関わりについて質問した。趙氏の発表については、韓国の言説における日本のナショナル・シンボルや国民意識の位置づけに関心を寄せた。最後に、土屋氏が大正期の新聞・雑誌それぞれの公共性を論じていた点に着目し、双方が互いに影響を及ぼした可能性について尋ねた。

前島・ホルカ両氏のコメントを受けて梁氏は、石版導入後の中国では出版社間の競争激化とそれに伴う経営不振・倒産の増加が見られたと説明し、様々な体裁での『絵本通俗三国志』から、各出版社の想定読者層の違いや経営事情が浮き彫りになると回答した。趙氏は、初期のナショナリズムのもっていた多様性の残滓として、1945–50年に無党派層が多様な活動を展開した点や、徐載弼自身も党派や思想の違いを越えた合意形成の可能性を模索していたことに言及し、趙氏自身も徐載弼の思想を手がかりに、今日の国家間の対立や韓国内部の地域対立を乗り越えられる思想的な枠組を追究してゆきたいと語った。土屋氏は、大正期には大新聞・小新聞に基づく区別は既になく、『都新聞』や『報知新聞』も独自に大衆化したと考えるのが妥当であるとした。また日本の文芸的公共性をめぐる課題は、明治期における文学的伝統の断絶をいかに評価するかにあるのでは、と述べた。雑誌と出版の相互関係については、大正期に朝日新聞社と毎日新聞社から週刊誌が創刊されたことは、新聞社が出版局を持つ契機となり、『アサヒグラフ』などのグラフ雑誌の出版にも繋がったと指摘した。

前島・ホルカ両氏と発表者との活発なやりとりを経て、フロアからも質問が途切れることなく続いた。中国の石版印刷普及の背景や、徐載弼のアメリカでの生活や交友関係が彼の思想形成に与えた影響、永代の『新聞及新聞記者』での理念の戦後への継承などの観点から質問が寄せられ、各発表者から回答がなされた。

比較文学、思想史、メディア史など異なる学問領域で、異なる地域を研究対象とする参加者がオンライン上で一堂に会した本会は、まさに国際ワークショップと呼ぶにふさわしい開かれた議論の場となった。国際的な移動がままならないなか、国境や時代さえも横断した討論ができたことの意義は大きい。

後半報告者:尾﨑永奈(東京大学大学院博士課程/ボストン大学大学院博士課程)

報告文監修:前島志保(総合文化研究科准教授)