2020年6月19日(金)、講師として宗教学(宗教社会学)を専門とする伊達聖伸氏(総合文化研究科准教授)を迎え、「宗教的/世俗的ディストピアとユマニスム」をテーマに、第10回学術フロンティア講義が行われた。

伊達氏はまず、宗教と世俗の関係に関して、近代以降、宗教の時代から世俗の時代へと移行するという趨勢が見られ、それは西洋に端を発したと指摘した。その中で、14世紀のルネサンス、16世紀の宗教改革、17世紀の主権国家の成立、及び18世紀の啓蒙主義など、いくつかの重要なエポックが出現したが、「近代化=世俗化」という図式が現在のわれわれに強く刻印され、そこから逃れるのがなかなか難しいという問題を提示した。

しかし20世紀以降、こうした流れに反する宗教復興の潮流も生じた。西洋では宗教復興は良くない傾向とされ、たとえばアメリカのハンチントンは『文明の衝突』(1996)において、西洋文明対イスラム文明という図式を描き出した。一方で数百年にわたって進行していた世俗化の行き詰まりが表出し、それに伴う近代化に対する批判も盛んになっていった。例として挙げられるのは、ホルクハイマーとアドルノの『啓蒙の弁証法』(1947)で、「啓蒙」は、人間を開発するはずが自己崩壊する、神話を壊すはずが神話へ逆行していく、進歩するはずが新しい野蛮状態へ落ち込んでいくとして、新たな啓蒙像が提供された。

続いて、「ディストピア」と「ユマニスム」という本講義における重要概念が提示された。「ユートピア」の対義語として、「ディストピア」(dystopia)は「ディス」(悪い)と「トピア」(場所)からなる言葉である。「ユマニスム」はフランス語で、英語の「ヒューマニズム」に当たる言葉であるが、「文明化」の名の下で実質的に野蛮な行為を行う名目になってしまう危険性も伴う。ハクスリー『美しき新世界』(1932)、バージェス『時仕掛けのオレンジ』(1962)などのディストピアの名作は20世紀にすでに数多く出現したが、今回のフロンティア講義で主に紹介されたのは、アルジェリア人作家サンサル(Boualem Sansal)の『2084』(2015)という小説である。この作品は宗教的ディストピアとして世に新鮮味をもって迎えられ、世俗的ディストピアの『1984』とあわせて読んでみると、人間的な生き方は何かという問いに導き、30年後の世界をいかに生きるべきかという問題を考えさせる作品である。

『2084』を読む際、まずフランス(ヨーロッパ)とアルジェリア、植民地と非植民地、また西洋とイスラム世界との複雑な関係を看過できない。現在総人口6000万超のフランスにおいて、ムスリム人口は500~700万と推測されるが、フランス(ヨーロッパ)とムスリムが互いに影響を与えつつあるなかで、互いに転化しあう状況が発生すると同時に、「ムスリム」であるかどうかに対し、自他認識の間に溝が見られ、「ムスリム」というアイデンティティが引き裂かれることもしばしばであった。

一方で、アルジェリアの状況は一層複雑である。132年間(1830~1962)フランスの植民地支配の下に置かれ、8年間に亘った独立戦争(1954~1962)によって独立を達成したが、その後、冷戦期のFLN(民族解放戦線という武装集団)長期政権と腐敗、暴動、軍のクーデターなどを経験し、さまざまな混乱と葛藤が抱え込まれた。独立戦争中の両国の対立、戦争中にフランスに引き上げた元アルジェリア住民(カミュ、デリダなど)の複雑なアイデンティティ、アルジェリアにおけるフランス語話者とアルジェリア語話者との分断(経済的・知識的)など、近代アルジェリアの歴史およびイスラム世界にフランスは常に深く影を落としているとも言えよう。

こうした状況に種々の懸念を抱きながら、サンサルは執筆活動を続けた。現代社会においてイスラム主義が世界的問題になったことは創作のきっかけだったが、この問題をフランスと共に考えなければならないとの考えから『2084』が誕生した。

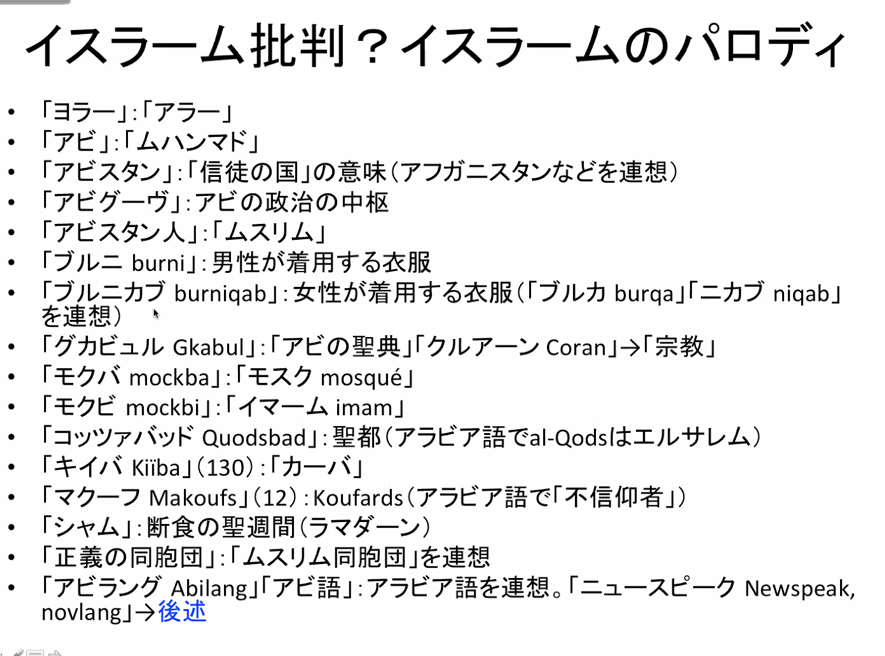

『2084』と『1984』とを比較しながら読み進めると、登場人物やストーリーの骨格、とくに全体主義・監視社会に関する思考など、数多くの類似性が見られる。また、神・信仰の名前や人名など、明らかにイスラム教を意識していることがわかる。サンサルはイスラムにもとづいてイスラム主義を批判しているが、それはイスラム批判ではない、換言すれば、宗教が人間を押しつぶすことを批判しているが、宗教そのものを批判しているわけではないと伊達氏は指摘した。

伊達氏が特に取り上げたのは、言語の問題であった。『2084』において人民が「アビ語」という「聖なる言語」で話すことを強いられ、思想や嗜好、小さな習慣のみならず、肉体、眼差し、呼吸の仕方まで変えられてしまうのに対し、『1984』においては、「自由」「平等」「正義」「民主主義」などの語彙が姿を消す「ニュースピーク」というオセアニアの公用語が、その使用者がイングソック以外の思考様式で思考することを不可能にしている。言語が貧しくなると、思考もまずしくなるのかという問題に伊達氏は着目するのである。

最後に、ルソーやヘーゲルに淵源し、サンサルやカミュ(『ペスト』『反抗的人間』など)に受け継がれた「反抗・抵抗」というテーゼについて話が及んだ。すなわち、自分が主人であると思う者ほど奴隷である一方、自分が奴隷だと自覚している奴隷は、逆に主人より自由で偉大になるという二律背反に面する人間は、「人間というのは反抗を通してしか、反抗によってしか、存在することも、おのれを知ることもできない」と意識してはじめて人間らしく生きられる、という問題である。

小説の終わりに、主人公は禁止された境界線(=フロンティア)を越え、世界の向こう側まで冒険をしようと思うが、そこで描かれるディストピアは、結局現在私たちが生きる社会と隔たっているのか、私たちの現状をくっきりと浮かび上がらせる「境界」はどこにあるか、また「境界」を踏み越えることは必要か、もしくはまどろみのままにいてよいのかといった問いが学生に投げかけられた。

質疑で数多くの質問に答える際、冒険に伴う絶望などをおそれず、境界の向こう側へと越えていく意欲と、境界の向こう側の原理を考えるのが大事であるとし、また、ディストピアに位置するかもしれないわれわれにとって、越境という行動が、失った歴史に関する記憶を取り戻す思考の補助線にもなりうるということを伊達氏は強調し、授業を結んだ。

報告者:徐莎莎(EAAリサーチ・アシスタント)

|

リアクションペーパー抜粋 ・ 今回『2084年』と『1984年』の話を聞いて、私も似たような設定の物語を読んだことがあることを思いだした。貴志祐介さんの『新世界より』という本である。「神の力」とよばれる念動力を手にした人間が、そのあまりにも強大な力を制御するために、子どもたちを洗脳し、少しでも異常が見られた者は処分し、人間が神の力を手に入れた歴史は封印されているという設定は、今回取り上げられた2作品と共通点も多いのではないだろうか。私は、自分が長いものには巻かれる主義に陥りやすいと自覚している。だからこそ、「今自分は自分の頭で考えることを放棄していないか」ということを常に自分に問いかけていたい。(文科一類~三類) ・ 「生きにくい世界でも自分で考えてよく生きること」という意味で、どういった行動をとるのがベストか、そしてその行動をとるのはなぜなのか、を考えることを学んだ。私は国際関係論コースで主に難民問題を専攻しているが、難民のキャンプ運営のジレンマにおいて通じるものを感じた。難民の生活レベルを上げるために難民キャンプにおいてNGOなどがいい暮らしを提供するが、その暮らしの水準が高すぎて難民が外に出て自立するインセンティブがそがれてしまう。しかしレベルを落とすと感染症の拡大や最低限の健康レベルを維持できない。今回の内容に関連させると、難民の状況をディストピアと固定的に認識して、その状況を西洋的水準というユートピアに近づけることをベストとして選択してしまっている。果たしてこの方法に疑問を呈すことはできないのか。今の自分たちが生きている水準に少しも疑う余地はないのか。私の専攻と関連して、そういった問いをもたらす講義であった。(学部後期課程) ・ 奇しくもアサドの『世俗の形成』を読んでいる最中の自分にとっては非常に示唆的な授業でした。授業中の「なぜ全体主義国家は歴史を修正・消去するのか」ですが、個人的な答えとしては歴史は常に現在の別の可能性を提示するからだと思います。その点は僕が「声なきものたちの声を拾い上げようとする」ベンヤミンの思想に共感を覚える所以です。ただ、ディストピア的未来に関して『1984』『2084』で提示された全体主義的社会よりは微細な権力ネットワークに取り込まれるドゥルーズの管理社会の方に現実味を感じます。(学部後期課程) ・ 享楽に耽ることは現在の社会の中にも存在しているのではないだろうかと思いました。例えば昨今の香港の危機や北朝鮮の危機など日本の周りには目を覆いたくなるような状況があると思います。ただ危険を察知してそれに対処するのは面倒くさく、享楽にふけってもなんの問題もないような感じがします。無視をすれば自分にはなんの問題もないのです。ただ本当にそれでいいのか。自分には影響はないかもしれないけど後の世代には問題があるのかもしれない。そう考えるのならば飛び出す、関わる勇気が大事になるように思いました。また内部の中にもディストピアはあるように感じました。メディアで表されているイメージなどは自分たちに都合のいいことだけなのかもしれません。大事なのは自分をルールに則った有能で快適な機械だと捉えるのではなく、世界に佇む一匹のアリと捉えることだと思いました。(学部後期課程) |