2020年4月24日(金)、第3回学術フロンティア講義が行われた。第3回目の担当は人類学、特にインド研究を専門とする田辺明生氏(総合文化研究科教授)で、テーマは「人新世時代の人間を問う—滅びゆく世界で生きるということ」である。

講義はまず、新海誠監督による映画『天気の子』(2019)の話からは始まった。田辺氏によると、『天気の子』は「〈リアルな地球〉を提示する物語」だと言う。作中には、「晴れ女」と呼ばれる「世界をコントロールできる存在」が登場する。田辺氏は、この描写こそ現代社会における、「自然をコントロールしたい」という欲望を如実に表している、とした。

現在、世界ではコロナ・ウイルスの発現をはじめ、気候変動、地震など、世界の「不気味さunthinkable」があちこちで噴出している。世界の「不気味さunthinkable」は、世界と人間の間に深淵を見せている。

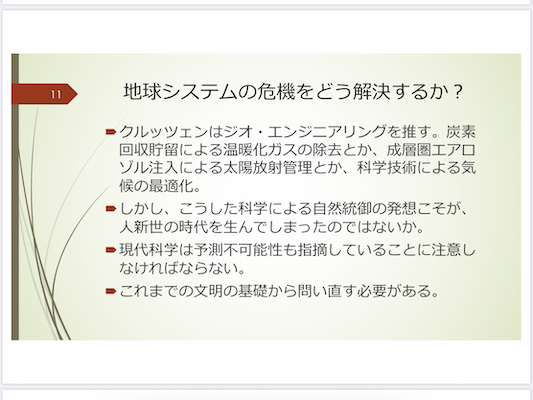

こうした深淵をより分かりやすく表すのが「人新世Anthropocene」というキーワードである。人新世は、オランダの化学者、パウル・ヨーゼフ・クルッツェンにより提唱された概念である。大気化学を専門とするクルッツェンは、近年の地球温暖化を考える上で「人新世」という語を使用した上で、ジオ・エンジニアリング、すなわち、科学技術によって環境問題を解決するという対策を提示した。具体的には、成層圏へのエアロゾル注入することで地球温暖化を防ぐ、といったものである。こうしたクルッツェンの姿勢に、田辺氏は『天気の子』で描写された「自然をコントロールしたい」という欲望を見出している。では、一方でこうした欲望を、人文学はいかに論じているだろうか。

田辺氏によると、特に、1950−60年代以降、人文学では、人間存在の多数性、また「人間ならざるもの」が幅広く議論され、「人間存在の問い直し」が行われてきた。例を挙げれば、ポスト・コロニアリズム、ポスト・セキュラー研究、レイチェル・カーソン『沈黙の春』やマルチスピーシーズ人類学に見られるように環境破壊、公害を取り上げる議論や、科学技術の急速な発展による生活様式の文明化を批判する議論も登場した。これらの潮流は、人間存在自体が揺らいできていることを示唆している。

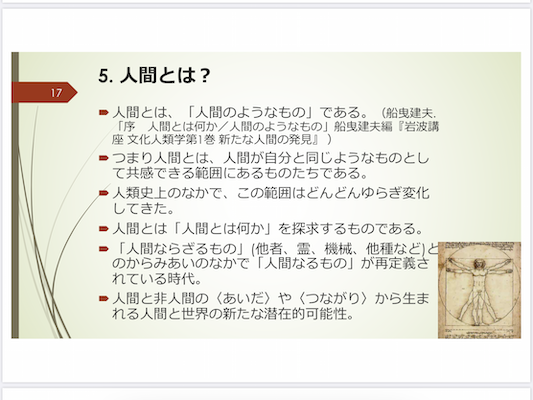

では、あらためて、人新世という時代において、「人間」はどのように語ることができるだろうか。これに対し、田辺氏は「human co-being」という解答を提示した。

田辺氏によると、人新世において、人間とは、自然を含める他者や霊的な存在、機械など人間ならざるものとの絡み合い、つまり〈あいだ〉〈つながり〉の中で再定義されてゆくものである。そこにおいて問い直されている「人間存在」とは、もはや「human being」ではなく「human co-being」である。例えば、人は体内にウイルスや腸内細菌を持ち、自然から採取してきたものを食べ、家畜による産物から身体をつくっている。人間存在は他者と完全に分け隔てられているのではなく、身体の内部にも自然を抱えている。こうした点を捉え直し、「human being」ではない、「human co-being」という人間のあり方を考えることが、人新世において新しい可能性の探究になる。

これまで、人々は「人間は自然によって束縛されている」といった「『自由』が阻害されている」ような意識を持ってきた。人新世は、この点を再定義し、自然という他者の存在によって人間自体も変わっていく契機である。ここで求められる変化とは、自然といった他者との「響き合い」、つまり、他者との関わりの中にある「感じられる心」を通して、単一的ではなく、多数的な世界を認識することである。

ただし、多数的な世界を認識することとは、一方で「不確実性」、言い換えれば、世界のコントロールできない「不気味さ」への想像力が要求されることでもある。実際に、現在のコロナ・ウイルスという新しいウイルスとの世界的な「出会い」は、人々の生活を大きく変えている。ウイルスの「統御」よりもウイルスとの「共存」のあり方が求められている。

多数的な世界を認識するとは、「異他の潜在性」に触れ、それを考えることである。そのためには、人間自体がこれまでとは別のものへと生成変化してゆく営みが必要である。田辺氏はこれを「芸術的な営み」と表現する。

いかなる生命体も世界に対し、自らが出会う範囲、つまり「部分的なつながり」でしか世界を知ることができない。だが、実際には世界は様々な存在が、様々な側面から世界を感じている。言い換えれば、地球ないしは宇宙の長い歴史の中で、一人ひとりの人間は一時的な存在であるという認識を持つことが「human co-being」への転換を導出する。他者とともに「心」、エートスを共有し、ともに変化していくこと、あるいは、今ある世界の言葉・装置の外側でありながら、今ある世界の内部における「不気味さ」という「永遠的な何か」に触れることが「human co-being」のあり方である。人新世という時代を前に「滅びゆく世界の中で人間として生きること」とは、こうした「human co-being」のあり方に、「芸術的な営み」によってアプローチしてゆくことである。こうした田辺氏の示唆により、講義は締め括られた。

その後、田辺氏とファシリテーターの石井剛EAA副院長、また学生とのディスカッションが行われ、前回(第二回)での「友情」という話題とのつながりなどが指摘された。

報告者:二井彬緒(EAAリサーチ・アシスタント)

|

リアクション・ペーパーからの抜粋 ・人間は、他者との関わり、感情の共有の中で、自身を形成していくという考え方が非常に興味深かったです。人との関わりを通して、刺激を受けたり、文化や芸術に触れることで、心の持ち方が変化することは、身を持って感じてきましたが、物質やものとの関わりについて考えたことはありませんでした。でも、立ち止まって考えてみると、私たちは身の回りの生き物、物体などとつながりながら、情報社会という装置の中で、進化と変化をどんなに小さくても日々し続けているのかもしれません。なぜ、オンライン授業では対面授業より皆が積極的に質問するのでしょうか?これも、テクノロジーが私たちに何かしらの影響を及ぼしている証拠なのかもしれないと、今日思いました。他者(この定義も曖昧ですが)と影響を与え合いながら、自分をより望ましい方向へ前進させていくにはなにが必要なのか、今後日々の行動や心の動きと向き合って自問し続けていきたいです。そして、周囲のあらゆるものに対して、感謝しながら生きていければ良いなと思います。 ・田辺先生は、不確実性の中で、human co-becoming として環境と相互作用しながら生きるということを提起していたと思います。不確実性の大きい時代と言われる今日にあって、これからどう考えて生きていくのでしょうか。人間は主体的であるべき、という観念は、現代日本で耳にタコができるほど耳にします。しかし、実際には人は環境の中で生き、制約を受けている存在です。そして、むしろ制約を受けているからこそ、幸福を感じることができるものでもあります。もし本当に何をしても良くて、なんでも実現できるのならば、何かを望むことに何の意味があるでしょうか。人は与えられた環境の中で、自分のできる精一杯を尽くしていくことでこそ幸せを感じられるのだろうと思います。主体的であることの意味は、自分が自分がと前に出ていくのではなくて、他者(人間に限らず、周りの自然や人工物も含めて)のおかげで自分が今ここに存在しているということに感謝しながら、自分もその繋がりの一員として、淡々と自分のできることを行っていくということなのかもしれないと思いました。今回のコロナウイルス禍は、マスクの供給が無くなったりなど、普段は意識しづらい、自分が依拠している社会の網目が目につきやすい状態になったことで、世界のシステムの中で様々な人や自然の恵みに助けられて、自分の存在があるということを見つめ直す良い契機になっていると思います。 ・人間がこれまで依拠してきた科学や哲学が際限なき欲望追求を善としてきた中、人新世以降では何が行動指針となるべきなのだろう。 わたしたちが欲望してきたものは物質にとどまらず、社会的地位や文化的素養、あるいは喜びや心の安寧といったものにまで及んでいるわけだが、講義の中で提示されていた、<私>を見つめなおすというプロセスは、そういった際限なき欲望を生み出すメカニズムそのものにメタ的視点を向けることが求められているように感じた。 また、人間は科学の名の下に、枠にはめられたような正義や善を環境にはめ込むことでそれらを客体化していった結果、かえって自らが周縁化されているかもしれない。それは自己内省の欠如、すなわち科学や個人主義による新たな絶対的神話が生み出した弊害であり、人新世においてはそのようなある種の超越的立場はもはや認められないのだと思う。だからこそ「学問」のみにとらわれない、様々な領域を横断するコミュニケーションが求められているのであり、先生がおっしゃっていたように「人文学と世界がこれほどリンクしている時代はない」のだと思った。 |