2020年4月22日、EAAオンラインワークショップ「感染症の哲学」がZoomのウェビナーを通して開催された。本ワークショップは、今まさに世界中が直面している新型コロナウィルスのパンデミックな事態について、日本・韓国・香港に身を置く6名の哲学研究者が論じ合うという刺激的な試みであった。時宜を得たテーマということもあり、多くの参加者がウェビナー上に集い、Q&Aの掲示板も含め闊達な議論が交わされた。

最初に、司会の東京大学東アジア藝文書院(EAA)副院長の石井剛氏からパネリストの紹介があり、それぞれが自宅や大学の研究室などから顔を映し出し、簡単な挨拶をする形で始まった。

Zoomのウェビナー画面: 上段右から左に、中島隆博氏、石井剛氏、王欽氏。 下段右から左に、張政遠氏、金杭氏、國分功一郎氏。

続いて、EAAの新院長・中島隆博氏による開催趣旨では、まず東京大学と北京大学の共同教育研究プロジェクトである「東アジア藝文書院(EAA)」の名前の由来について、漢代の学問の枠組みを示す「藝文」という古い言葉には、東アジアから新しい学問の在り方を構想したいという熱意が込められていることが説明された。その上で、今このパンデミックというわたしたちの社会的想像力がまさに根底から問われる事態において、学問、とりわけ哲学がいかに貢献し得るのかという問題を議論し合う場として、本ワークショップが企画されたことが示された。

その後、3パネルに分かれ、およそ三時間にわたる白熱したディスカッションが繰り広げられた。全体としては、感染症と政治、国家権力、共同体の在り方が議論の中核を成した印象であるが、各パネルにおいて、大まかに(1)ウィルスのもたらす共同性にまつわる諸問題、(2)身体性の阻害と人間の条件を中心とした議論、(3)「書く」という人間の行為を中心とした議論が特に前景化したように思われる。以下に各発表について簡略ながら紹介したい。

――パネル1――

中島隆博「Democracy in Pandemic:パンデミックの中のデモクラシー/パンデミックになったデモクラシー」

最初の発表者である中島隆博氏は、昨年の秋から対話を交わしてきたというドイツの哲学者マルクス・ガブリエルの「形而上学的なパンデミー〔すべての人々〕としての地球市民・世界市民」という考え方から出発した。そこから、中島氏は、今のこの事態は「パンデミック」というあらゆる人々に関わる状況においてデモクラシーを考え直していく機会になり得るのではないか、と提起する。

しかし実際に何が起きているかといえば、世界は国際的連帯によるデモクラシーよりも国家的な統制の強化であることは明らかである。それは3.11以降、特に露呈してきていた現行システムの様々な弊害(格差・差別・非倫理的な大量消費、制度疲労、神話化された科学主義など)の一つ一つに対して、結局真剣な「手当」がなされてこなかったことに起因すると中島氏は指摘した。

その上で、100年前のスペイン風邪のパンデミックな流行の前後の出来事を振り返った。初のグローバル経済の発展がもたらした社会主義とナショナリズムの高揚、第一次大戦への突入、そして1918年から19年にかけてのスペイン風邪の大流行、その後世界は全体主義から分断へと突き進んだ。中島氏は、今わたしたちが直面している状況は100年前と重なるとしながらも、別の社会的想像力をもって、決して同じ轍を踏まないようにしなくてはならないと強く訴えた。

そのためには、先人の深い思索から学ぶことも重要となるはずである。最後に中島氏が取り上げたのは、関東大震災の後に書かれた寺田寅彦の「災難雑考」(1935)における、災害が人為的であるがために人間を支配するという示唆深い一文であった。

王欽(東京大学)「“Une euphorie fragile”: 共同的なものとしてのウィルス?」

王欽氏の発表は、新型コロナウィルスをめぐるアガンベンやナンシーの論考を中心的に取り上げながら、ここ数か月の中国での状況について「共同性」の問題に着目して論じたものであった。

アガンベンは、2月26日にIl Manifresto紙に発表した論考(「根拠薄弱な緊急事態によって引き起こされた例外状態」)の中で、イタリア政府に対し「根拠薄弱な緊急事態」によって「伝染病の発明」をしたという強い言葉で糾弾したが、ナンシーをはじめとした知識人たちから反論を受けた。王氏のタイトルにおける「Une euphorie fragile(脆弱的な陶酔)」は、そのナンシーの論文「ウィルス的例外」に出てくる言葉で、ウィルスが私たちの一体性や連帯を想起させ、また技術的資本主義を打倒できるものと喜び期待するような態度を指す。しかし、これに対して王氏は懐疑的な見方を示す。さらに王氏は、アガンベンの二番目の論考(國分氏発表参照)も参照しながら、アガンベンが批判したかったのは、イタリア政府というより、現代の政治の枠組みそのものであったと述べる。つまり国家が非常事態の名目の下に、個人の非政治化された生活を正当化し、科学的言説を根拠に「安全か自由か」の二者択一という偽の構図を強要している点を問題視したのである。ただし、このような個人を剥き出しの生に還元させる国家の措置自体は、今回特有の事態ではないとも王氏は述べる。

むしろ今回の新しい事態として王氏が着目したのは、人々が自宅に引き篭りながら、ネット上で武漢の人々や自他国の感染者への「同情」を非常に増幅させていった現象であった。これについて、王氏は興味深い逆転現象を指摘する。すなわち、ネットで「人間的に」生きながらも、身体のレベルでは他者の他者性を排するわたしたちの生活に対し、武漢の臨時医療施設でウィルスを分有する人々の間でのみ他者の身体を伴う「ふつうの生活」が保持されていたというのである。さらに王氏は、このネット生活と病院生活という隔離された異質な二つの共同性に対し、無理に統合し予定調和しようとする、ナショナリズム的な追悼という、もう一つの強力な共同性があることを強調した。

その上で、最後に王氏が喚起したのは、中国において、これらのどの共同性にも所属することのない人々、スマートフォンやPCなどの最新機器を持たず、技術に不慣れな、安全と自由を犠牲にさせられた無言の人々がいたということである。共同性の探求は、彼らから始められなければならない、と王氏は結んだ。

***

パネル1の質疑では、中島氏に対して、「手当」という言葉の意味や妥当性、またパンデミックな状況下で望まれるデモクラシーのベースにはどのような共同体或いは個人が想定されるか、という点について質問があった。中島氏は、科学技術などの現場に哲学が介入しながら、その都度、誤りに対処し、より良い方向に向かわせるような「手当」(メンテナンス)を地道にしていくことで、少しずつ「生の形式form of life」(アガンベン)を変えていくことが必要だと改めて訴えた。また王氏に寄せられた、自由と安全の二者択一という偽の構図に対しどのようなオルタナティヴがあり得るのか、という質問に対しては、今のところオルタナティヴはないが、この構図に従うことができない何か、すなわち余剰が許容される場所が確保されているべきであるという考えが示された。

――パネル2――

國分功一郎(東京大学)「新型コロナウィルスと哲学者たち Covid-19 and philosophers」

國分功一郎氏は、先のパネルで王氏も言及したアガンベンやナンシー、さらにバトラーやジジェクといった哲学者たちの新型コロナウィルスに関する反応を整理した上で、特にアガンベンに着目して論じた。とりわけ國分氏が重視したのが、アガンベンが3月17日に発表した二番目の論考(「補足説明」)である。そこでアガンベンは、死者(遺体)が何者にも弔いの声もかけられず、ただ抹消されていく現状をどう考えるのか、そして人間が苦労して勝ち取った自由の核心である「移動の自由」を、安全のために簡単に犠牲にしてしまってよいのかと、と訴えた。

さらに、アガンベンの4月15日の最新の論考(「質問」)では、「殉教」という宗教者の在り方に触れながら、教会(Church)に対して、病者を見舞い、死者を弔うことを諦めている状況を「科学の小間使い」といった厳しい口調で問い質してもいる。加えて非常事態における権限という名目で、立法権力が行政権力に乗り越えられている現状にも批判の矛先を向けた。最後の点について、國分氏は、日本の場合、今回のコロナウィルス騒動以前から、行政権力による立法権力の乗り越えが半ば常態化してしまっており、現状はより深刻であるという見解を示した。

以上のように、アガンベンの突き付けた問いは、一貫して「死者の権利」や「移動の自由」といった人間であるための条件を生存のために簡単に捨て去ってもよいのか、そうした生存だけに価値を置く社会に生きるということは一体どういうことなのか、というものであった。勿論、生存が何よりも大事であることは言うまでもない。しかし國分氏は、そこに対して立ち止まって考えるということを、いかに困難であっても簡単に諦めてはいけないと述べ、改めて哲学が果たすべき役割というものを浮き彫りにした。

金杭(延世大学)「今一度、人間の条件について」

続いて、金杭氏(延世大学)の発表は、藤田省三の「「安楽」への全体主義」(『全体主義の時代経験』1995。初出は『思想の科学』1985)への言及から始められた。金氏は、目に見えないウィルスに対し、国家が先頭に立って全社会的に防衛しようとする今の構図は、まさに藤田がいう「安楽」への全体主義が前景化した状況と重なると指摘する。

その上で、次に金氏が取り上げたのは、ハンナ・アーレントの『人間の条件』(1958)であった。よく知られるように、アーレントは、人間の活動を労働、仕事、行為の三つに区分したが、むしろ強調したかったのは、地球上という有限的な環境の中で生きる人間として、これらの活動がどのような関係において構成されるのかという点であった。すなわち、それは自然との代謝、身体を持った存在として他者と出会う世界の構成、身体性に根差した対応性からなる政治的な行為の関係である。これら身体性からなる世界が全て失われた点にこそ、アーレントは近代の最も重大な問題点を見たのだと金氏は指摘する。

また金氏は、今わたしたちが置かれている「Zoom漬け」の生活における身体性の欠如(下半身を見ない状態でのコミュニケーションが象徴的)に言及し、そこからホッブズの『リヴァイアサン』(1651)の有名な口絵(下の図を参照)について絵解きした。この絵で表現されるのは、主権国家とは、死への恐怖から身体を主権者に委ね、公の場から身体に根差した個別性(singularity)、そしてそこから可能な複数性(plurality)からなる政治を抹消する巨大な機械装置かつ有機体であるということであった。

『リヴァイアサン』(1651)の口絵:カルロ・ギンズブルグ『政治的イコノグラフィーについて』(2017/2019)の解釈によれば、臣民の身体の集合体として表現された主権者の身体、そして衛兵とペストを予防する医師しかいない城内は、国家の中には身体を持った人間は誰もいないということを暗示する。 Library of Congressウェブサイトより転載:https://www.loc.gov/exhibits/world/nature.html#obj37

「コロナは誰も差別しない」という言説は、身体の差異を見ないで、国民に所属した抽象度の高い身体として語られていることを意味する。ここにおいて、金氏は、現在の社会的距離・隔離と国家による身体の全体化と独占化の状況は、近代主権国家の生成の原風景が前景化した状態といえると指摘する。近代国家は、そもそも例外状態において始まったものであったのである。

ここにおいて、今一度、人間の条件という問いを発するべきではないか、と金氏は主張した。それは、身体に根差す個別性をどう取り戻すか、という問いに関わるものであり、他者の身体なしには不可能であろうことが最後に示された。

***

第二セッションの質疑では、まず「移動の自由」に関して、中国において孫文以降「衣食住」に「行」が加えられたことから、「移動の自由」は東アジアにおいて革命の中で勝ち取られた新しい人間性を意味するのではないか、という興味深いコメントがあった。さらに國分氏は、今のわたしたちはデモクラシーの基盤となる集合してデモをする権利をも剥奪されてしまっているという言説に言及し、最近イスラエルで敢行された一定の距離を保った上でのデモの様子を紹介した(下の写真参照)。その上で、こうしたデモにしろ、カンファレンスにしろ、大学の授業にしろ、Zoomが常態化していったときに、やはり「身体」を伴って集まるということの価値とは何だったのかがもう一度問われるのではないか、と述べた。この他に、アーレントの哲学における「「安楽」に感じないこと(Don’t feel at home)」の位置づけに関する議論が交わされた。

イスラエル・テルアビブで行われたベンヤミン・ネタニヤフ首相への抗議デモ(2020年4月19日撮影)(c)JACK GUEZ / AFP

――パネル3――

石井剛「感染症の歴史――2月だ、インクを取って泣け」

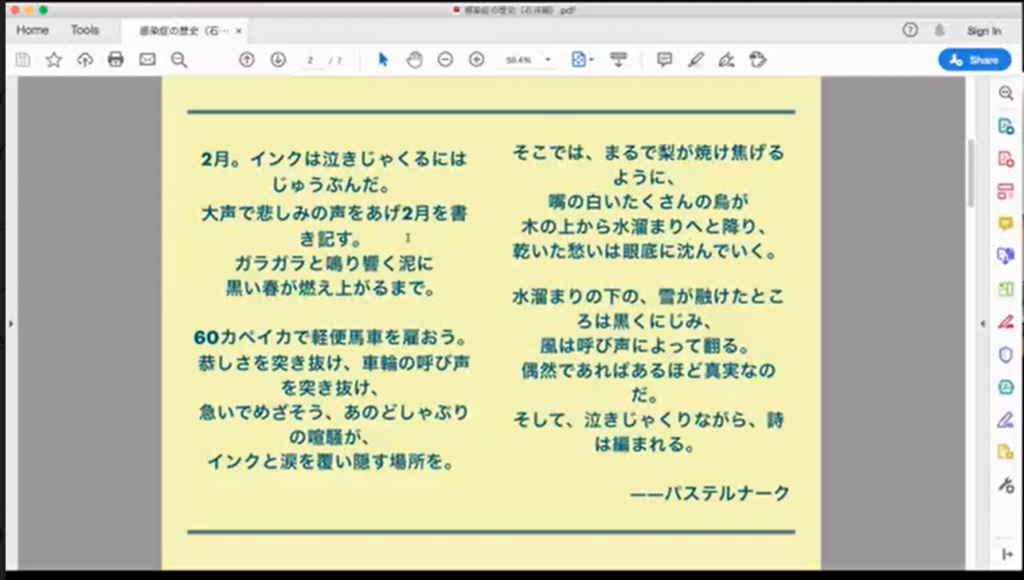

石井剛氏の発表のサブタイトルになっている一節は、ソ連及びロシアの詩人パステルナーク(1890~1960)の「2月」という詩からの引用である(下図参照)。

パステルナークの「2月」という詩を、石井氏が中国語訳から日本語に翻訳した詩の全文。

「2月。インクは泣きじゃくるにはじゅうぶんだ。」――2月7日、この詩が中国のウィーチャットを席巻した。この日、武漢で初めて新しいウィルスのことを告発し処罰を受けた医師8人の内の一人が、武漢の治療の最前線で亡くなったのである。

この衝撃的な出来事をめぐり、ウィーチャット上では、評論が次々と発表されていくことになる。中でも特に印象的だったものとして石井氏が取り上げたのが、「私たち一人一人の一つ一つの言動は、まさに今歴史を書いている」という一文で締め括られる匿名の評論であった。その中では、「恐れ、怒り、感動、悲しみ、絶望」といった「情」がネット上に渦巻く現状について、今のこの惨禍に「情」が突き動かされるのはわたしたちが「生身の人間」だからであり、「情」そのものが力となり、言動が「歴史」となるのだと力強く宣言されていた。

この「情」と「歴史」の固有の関係について、石井氏は、中国における歴史叙述が「憤」という感情のもとになされてきたことに結び付ける。憂国の詩人・屈原の「発憤して以て情を抒べる」(「九章」)という一節は「抒情」の由来となったことでも知られるが、「情」には「事実」という意味もあり、屈原は詩を書くという形で歴史を書いたのだという。司馬遷も憤りから自分の歴史を書いたように、憤りが世界を構成する力になるのである。但し、ここでの怒りは、何かに対する直接的な怒りではなく、人間として生きていることの不条理さに対する憤りであったはずだと石井氏は主張する。

最後に取り上げたのは、このコロナ禍のもと話題を集めているカミュの小説『ペスト』(1947)であった。ペストにより封鎖されたアルジェリアのオラン市を舞台としたこの小説には、主人公の医師リウーとよそ者のタル―の二人の記録者がいる。タル―は保健隊となってペストと戦うことになるが、その長い年月の間、自身がペスト患者でなかったことは一度もなかった、ということを悟る。すなわち人間として生きている限り、何者かを殺すことにコミットしているかもしれない、ということに気が付いたのだと石井氏は読み解く。

「怒り」をもって「情」を書くという人間の営為の根底には、私たちが人間として生きていること自体に対する不条理さへの怒りがあり、だからこそ、それを鎮めるために書かなければならないのではないか。石井氏は、自分たちの歴史を書くこと、死者のために書くことによって、はじめて別の仕方で生きることが可能になるのではないかと、と問いを投げかけた。

張政遠(香港中文大学)「疫災後文学論の可能性」

最後の発表者・張政遠氏は、東日本大震災後、被災地の巡礼を行い、また震災後に文学作品を「書く」という行為について考えてきた。今回の発表は、そうした経験を踏まえながら、このコロナウィルス以後の世界において文学作品がどのように書かれていくのかを予測するというものであった。

「疫災後文学論」という耳慣れない言葉は、震災後の日本文学界の動向をまとめた木村朗子氏の『震災後文学論』(青土社、2013)に倣い、「疫災」という語を作って命名したものであるという。

以下、木村氏の震災後の日本文学界での反応を三つに分ける説に基づいて展開する。予測される第一の傾向は、「何かをしなければならない」という焦燥に突き動かされるように創作・表現に向かう動きである。第二に、「現実逃避」、すなわち大きなショックと苦痛を和らげるために詩や小説、場合によっては新聞などの活字世界に没頭することである。しかし張氏は、詩も小説も新聞も読まれない今の時代に、考えないために人々はソーシャルメディアに釘付けになって共感疲労に陥っていると指摘する。また、現在、考えたり本を読んだりする時間がたっぷりあるという言説がある一方で、子供が休校であるため、在宅勤務でもじっくり思考したり本を読んだりする時間を持てないという実感を抱く人もいる。勿論、労働者にとって本を読む時間を確保するのは難しく、そこには当然格差やジェンダーの問題も横たわっていることを張氏は示唆した。

第三に、「自粛」すなわち自己検閲である。3.11の後も、原発のメルトダウンや放射能汚染の問題、死者を利用することはとりわけタブー視され文学作品でも活発に語られてこなかった。しかし、「書くことの困難のなかで書かれた作品こそが、震災後文学である」(木村)とすれば、「疫災後文学」も様々なタブーがある困難な中で書かれる作品であるはずである、と張氏は述べる。そして、震災と同様、疫災による死者(有名人だけではなく、医療現場や一般市民など)の声を聞き続ける必要があると強調した。

***

第三セッションの質疑では、まず張氏の発表について、死者を弔うこともできない、という3.11から続いている問題が再び問われるであろうこと、文学の今の可能性ではなく可欲性として考える態度が必要ではないかというコメントがあった。石井氏の発表については、屈原は「抒情」したが結局自殺した問題があるとして、個人の身体ではなく、共同体的な或いは多元的な身体に基づいて書くということが求められるのではないか、という考えが寄せられた。また、石井氏がいう「書くこと」は、「発言すること」とは異なる行為なのか、という質問も上がった。これに対し、石井氏は、発言することができない中で書く、という状況を想定しており、身体性から離れたところで自らの身体性を獲得していく、或いは身体を放棄することで別の生き方を求めることであるかもしれないと答えた。また怒りというのは、存在の拘束性への怒りでもあり、それが敵を作らずに他者と共にあるという在り方を考えるきっかけになり得るのではないか、と応答した。

*********

最後の全体討議では、まずアーレントにおける「身体」をめぐって、「Who」の位置づけや「安楽」の問題など様々な角度から議論がなされた。

また中国のネット上で、病院のなかにいる人に対して「同情」が増幅していった現象について、日本では、医療現場が大変だから政治が悪いという言い方はされても、共感・同情ということが中国を含む諸外国ほど見られないのはなぜか、といった点も議題に上がった。

脱政治化という言葉もキーワードであったが、このようなZoomという身体的移動を代替するような形での集まりが(不完全な身体であっても)、いかに国家体制と距離を取りながら批判的な存在意義を示せるかが大事であることが確認された。それと同時に、こういう場合にも、Q&Aにも意見が寄せられたように、オンライン授業に出られない学生も含め様々な事情から参加できない人がいるということも忘れてはいけないであろう。

そして、3.11から積み残されてきた課題に言及する場面も多く、共に考えていく契機になることが予測されたと同時に、今回の出来事において何か決定的な変化を迎えているのではないか、という予感も共有されたように思われる。それは一体何を意味するのか、すぐにはわからないが、今回のイベントに参加した一人一人が、これから考えていく出発点となったのではないだろうか。

報告者:宇野瑞木(EAA特任研究員)